三週間で自分が変わる文字の書き方なぜ今、採用に「筆跡分析」が有効なのか...

オンライン面接や画一的なエントリーシートだけでは、被面接者の「本当の姿」を見抜くのが難しくなっていませんか?

履歴書は、スキルや経歴だけでなく、その人の「内面」が表れる貴重な情報源です。

特に手書きの文字には、面接では見えない潜在的な性格や行動傾向が隠されています。

この記事では、筆跡分析のプロである株式会社往来庵代表の菊地さんが、採用担当者が明日から使える「履歴書の文字から被面接者を読み解くノウハウ」を、具体的なポイントに絞って分かりやすく解説します。

|

|

【執筆者:株式会社往来庵 菊地さんのご紹介】

菊地克仁 KIKUCHI KATSUHITO

株式会社往来庵 代表取締役、潜在能力開発コンサルタント。

東京都杉並区出身。大学卒業後、 飛島建設で一級建築士として活躍。

その後、三菱信託銀行(当時)で様々な不動産事業に従事。

さらに銀行主導により設立から参画した資産運用会社で、ビル経営代行業(PM業務)に従事しながら、実践心理学を学ぶ。 2013年、定年退職を機に株式会社往来庵を設立。

3,000人以上の個人特性の分析実績あり。

筆跡心理分析トレーナー、NLP(神経言語プログラミング)マスタープラクティショナー、LAB プロファイル(影響言語)トレーナー、キャリアコンサルタントの資格取得。

筆跡心理分析専門家として「ホンマでっかTV2時間スペシャル版」に出演実績あり。

他にFM放送、出版等多数。

<ご紹介>

・往来庵よろず相談所

・メールマガジンのご登録

・LINEでご相談

|

1. 筆跡分析で何が分かるのか?採用活動におけるメリットと注意点

筆跡分析とは: 文字は「書く」という行動の痕跡

筆跡心理分析とは、行動の軌跡としての「文字の書きグセ」を読み取る心理術。

我々が字を書くとき、このカドの部分はきちんと書こうとか、大きく跳ねよう、ここは延ばして書こう、などと考えながら書くことは極めて稀だと思います。

相手に内容が伝わればいいので、字はそのための道具でしかありません。

伝える内容に意識は集中しますが、字そのものは無意識に書いているのです。

もっとはっきり言えば、自分にとって「最も快適な字」「最も気持ちのよい字」を書いているのです。

つまり、その人の「無意識の世界」が、そのままそっくり字の形に残されている…ということです。

すると次の問題は、その字のどの部分に、その人の「無意識な部分」が残されているのか?を知ることです。

私は以前、筆跡心理分析の第一人者である根本寛氏(故人)から直接教えを乞うチャンスに恵まれました。

字には診るべきポイントが70ヶ所近くあり、それらからわかる特徴を、総合的に判断して分析していくものです。

それらの書きグセの要素を、幾つか合わせて「技1本」とすることもあれば、1ヶ所でもあれば「技あり1本」となる特徴もあります。

いずれにしても、書いた本人は「意識していない部分」を読み取るために、こうしたスキルが本人に知られることはありません。

| 筆跡心理分析についてよくある質問 |

|

よく以下の様なご質問をいただくことがあります。

書く字は結構変わるし、急いでいるときとゆっくり丁寧に書いているときの字の形はどう見ても違います。

それでもわかるんですか?

というものです。

当初、この勉強をする前は、私も同じことを考えていました。

「その時々で変わるものを、その場でいくら診たところで意味がないのではないか?」という考え方です。

ここにある方の「笑顔の写真」と、「すまし顔の写真」があるとしましょう。

この二枚の写真の同じところと言えば、鼻の形と額の形、目の間隔ぐらいで、他の部位は全部違うと思います。

でも我々は「これ、同じ人だよね」とすぐわかります。「細かい部位の形が違うから別人」とは思いません。

これと似たようなことが筆跡心理分析でも起こります。

例えば、「慌てて書いても、この『書きグセ』は守っている!」とか、「丁寧に書いても同じ特徴が残っている」…といった具合です。

簡単に言えば、「無意識に行っていること」は本人も意識していない以上、直しようがないのです。

このように、本人も意識していない「無意識の部分の痕跡」を読み取るのが筆跡心理分析です。

|

採用における「筆跡分析」のメリット

履歴書の文字、筆跡は、面接での受け答えだけでは分からない、被面接者のポテンシャルや組織への適応性を見抜くヒントになりえます。

書類選考時に求職者の特性や傾向を把握できると、面接時の質問内容の向上や深堀りにつながります。

そして、採用のミスマッチを防ぎ、定着率向上に繋がる可能性があるのです。

企業面接では、被面接者は事前にAIで想定問答を作り、その答え方を暗記して面接試験に臨む例が最近は多いようです。

完璧な回答を暗記して、それを上手にアウトプットすればOKといった具合でしょう。

ところが、採用面接官側が、被面接者の「思考のクセ」や「言動傾向」を事前にわかっていたら、個々人毎に質問内容を変えることができます。

例えば、筆跡から「すぐにシロクロつけたがる傾向が強い」とわかったら、次のような質問ができます。

| 面接官 |

実は、私はすぐに結論を出さないと気が済まないところがあってね、すぐにシロクロつけたくなるんだけど、そういう姿勢ってキミはどう思う? |

| 被面接者 |

いや、実は私もそんなところがあって、グレーの状態は嫌いなところもあります |

| 面接官 |

キミもそうなのか。実は、私は過去にそれでうまくいったこともあったし、失敗したこともあったんだよね。ここでキミも、同様の原因でうまくいったことと、失敗したことをそれぞれ3分ぐらいでいいから教えてもらってもいいかな?失敗した中身の評価は一切しないから安心していいよ! |

このように面接官から、普通はわかる筈のない自分の個人特性について見抜かれ、過去に経験した具体例を聞かれ、それを3分間で話さなければならなくなったとき、どう対応するのかで、その人の本質を見抜くチャンスにつながります。

頭の回転スピードや、臨機応変の対応能力などもわかるでしょう。

さらに、被面接者にとっては、どう考えてもこの面接官が同じ質問を他の人たちにもしているとは思えないでしょう。

せっかく用意して暗記してきた模範解答も使えず、普段の実力で対応するしかなくなります。

このように、その人だけの「個人特性」に関する質問を幾つかして、その答え方を知ることで、被面接者本人の特性を見抜くことに活用できます。

一方、この本人はどう感じるでしょうか?

「あの面接官は、何で私のあんなことまでわかったんだろう?この企業は人を見る目に長けた人たちの集団かもしれない…」

といった具合に、とても良い印象を残すことになるでしょう。

今や企業は、その大小にかかわらず「選ぶ側」から「選ばれる側」に変わってきています。

こうした面接方法が定着すると、「選ばれる側」としてのプラス面がより大きくなることでしょう。

さらに採用側も、コンピューターテスト等による結果を参考にすることも多々あるように聞きます。

「そのテストにどう答えれば、自分の能力を誇張できるのか?」

「少ない能力を、もっとあるかのように見せるにはどう答えればいいのか?」

ということを教える学校があることまで、一部ではよく知られています。

これは優れたコンピューターシステムを逆手にとる方法で、文明の利器の冒涜でもあります。

他にも、例えばある尊敬する人物や自分の理想とする人物に「自分がなりきったつもり」で、コンピューターを騙す方法もあります。

この方法は、自分とはまったく関係のない「誰か」になり切ることで可能な方法です。

このことは「誰かをイメージする」とか、「〇〇さんだったらどう答えるかな?」などといった表面的なテクニックレベルの話ではなく、「その人物になり切ってしまう」という方法です。

その理想とする人物がそっくりそのまま自分に乗り移り、自分の代わりにコンピューターテストを受けているようなものです。

自己催眠と同じようなもので、「深い意識レベルで、その人になりきる」ための訓練は必要ですが、これはまったくと言っていいほど、その本人の「本当の特性」が結果に現れることはないでしょう。

テスト結果は、被面接者本人の目指す「理想的な人物像」になると思います。

初めに触れたように、無意識に書かれた筆跡からその「個人特性」を前もって面接官が見抜いておき、被面接者に合わてオーダーメイドの質問を複数回行うと、被面接者は、ここでいうコンピューターテストのようなワケにはいかなくなります。

こうした本人の個人特性を、短時間で見抜く目が面接官には必要です。

これがプロ(面接官)とアマチュア(被面接者)の違いでしょう。

暗記してきた模範解答をいくら聞いても、何にもなりません。

活用上の注意点

筆跡分析は、あくまで人物理解を深めるための補助的なツールです。

一つの特徴だけで「〇〇な人に違いない」と断定するのは危険です。

必ず面接など、他の選考プロセスと組み合わせて総合的に判断することが重要です。

筆跡心理分析は正確に言えば「筆跡からすらわかる個人特性の一部を診ることができる」ということです。

本人自身が自覚している「個人特性」は他にもあるかもしれません。

筆跡心理分析は、先代の方々が調べてくれた統計を元にしているため、絶対的なモノではなく、必ず「特異点」と呼ばれる統計ではわからない例外的な部分も含まれると私は考えています。

以下に、筆跡心理分析で最も間違えてはいけないことを2つお伝えします。

<人をタイプ分けするものではない、ということ>

例えばその人の「特性」が以下のように6つあるとしましょう。

①皆を引っ張って行こうとするリーダー気質が強い。

②すぐにシロクロつけて結果を知りたがる。

③自分をよく見せることがモチベーションを生むことが多い。

④他人の言うことにあまり耳を傾けようとしない。

⑤寂しがり屋で「孤独は寂しい」と思っている。

⑥考える前にまず行動しようとする傾向が強い。 |

この人は①~⑥の特性を組み合わせて「この人らしさ」を作っています。

もしも奇跡的にこの6つの特性が同じ人がいたとしても(あり得ない話ですが)、その特性の強弱はきっと異なるでしょう。つまり、「人をタイプ分けすること自体に意味がない」ということです。

人はそれぞれ皆違います。

だから様々な考え方や意見の異なる人の集まるコミュニティの意味もあるのだと思います。

安易な方法で人をタイプ分けすることは、結構オモシロいし、興味が引かれることではあります。

でも、それはそれ以上でもそれ以下でもないのです。

<その人の持つ「特性」に良いも悪いもないということ>

この2つ目のことは非常に大切だと考えています。

私はよく以下の様な質問を受けることがあります。

「今、ご指摘いただい私の特性はよくないので、直した方がいいですよね!」

というものです。

ここでわかりやすいお話をしたいと思います。

あなたは汗をすぐに吸って蒸発させる繊維でできたTシャツを持っています。

夏着ると本当に快適です。

でも冬に着ると寒くて仕方がありません。

そのとき、「このTシャツは寒いんだよ。ホント、使えないよ!」と言った時を考えてみましょう。

根本的な問題は、そのTシャツの特性を活かすことなく、あえて寒い冬に着た自分自身に問題があったということです。

この「Tシャツの特徴」があなた自身の「特性」部分でもあります。

それを「良くない」と考えたのは、このTシャツと同様、出してはいけないところで出してしまった結果として、イヤな経験を生んだのではありませんか?…ということです。

だから、その特性自体が悪いのではなく、その特性が自分に備わっていることを知らずに、のべつまくなしに出してイヤな経験をした、ということに過ぎません。

自分の特性を知らないがために陥る落とし穴です。

逆にこの特性を知っていれば、出すべきときに出す懐刀のように、あなたの「強み」として活用できるでしょう。

その「特性」自体には「良いも悪い」のありません。使う側の責任の問題です。

でも、自分が「どんな道具」を持っているのかわからなければ、道具として使いようもないことは至極当然のことだと思います。

一度っきりの人生、そんなモッタイナイ生き方はしたくないですね。

この章のまとめ

【筆跡分析の有効性】

- 応募者の本質を見抜くヒントになる

AIによる想定問答の暗記や、コンピューターテスト対策などで見えにくくなっている応募者の本来の思考のクセや対応能力、ポテンシャルを把握する手がかりとなります。

- 面接の質を向上させる

事前に筆跡から個人の特性を把握し、その人に合わせた「オーダーメイドの質問」をすることで、用意された模範解答が通用しない状況を作り出せます。

これにより、応募者の素の対応力や本質を見抜きやすくなります。

- 採用のミスマッチを防ぎ、企業イメージを向上させる

応募者の適性を深く理解することで、採用後のミスマッチを防ぎ、定着率の向上が期待できます。

また、応募者側も「自分のことを深く見てくれている」と感じ、企業に対して良い印象を抱く可能性があります。

【筆跡分析における最も重要な注意点】

筆跡分析はあくまで補助的なツールであり、正しく活用するためには以下の2点を理解することが不可欠です。

- 人をタイプ分けするものではない

人は複数の特性を様々なバランスで持ち合わせており、一人ひとり異なります。安易に「〇〇タイプ」と分類することには意味がありません。

- 特性に「良い・悪い」はない

どのような特性も、それ自体に善悪はありません。

大切なのは、その特性を活かすべき場面で「強み」として使い、不適切な場面で出さないように自覚することです。

自分の特性を理解し、使いこなすことが重要です。

|

【実践編】履歴書の筆跡から読み解く4つの着眼点

さて、ここからは採用担当者が注目すると良いと考える履歴書の筆跡のポイントについて、解説します。

①文字の大きさ:「行動力」のバロメーター

・大きな文字を書く人

▶ 特性:自信家で、周囲を巻き込む力がある。「とにかく行動しながら考えよう!」「行動しないと本当のことは何もわからない」

あれこれ考えてからでないと行動に移せない人と真反対にいる人です。

勝手に良いと思って先走りすることもあります。

行動もせず、話だけは上手な評論家的な態度は好まないという傾向が強いようです。

▶ 採用での着眼点:営業職やプロジェクトリーダーなど、積極的にどんどん行動する職務に向いている可能性が高いです。

一方で、行動する前に、綿密な打ち合わせや他の捉え方や様々な考え方等について、情報共有することが大切です。

・小さな文字を書く人

▶ 特性:自分の行動は控えめで、おとなしいところがあり、自分が人前で目立つことを嫌う傾向が強いようです。

集団の中では没個性の様な存在になりがちです。

逆に、外見上は目立ちやすい大柄な人が小さな字を書く場合もあります。

ただでさえ目立っているため、これ以上は目立ちたくないという深いところにある意識の表れでもあります。

▶ 採用での着眼点:研究職や経理、プログラマーなど、緻密さや集中力が求められる職務に適性がある可能性が高いようです。

一方で、自己主張や積極的なコミュニケーション能力、行動力等が求められる業種での対応力は要確認です。

②住所書等でわかる文字の間隔:「マイペース」度の現れ

・文字の間隔が広い(行間が広い)人

▶ 性格:マイペースな面があります。

自分だけの時計を持っていて、無意識レベルでその自分のペースを守ろうとします。

▶ 採用での着眼点:マイペースで対応できる世界にうまくはまると、大きな成果に結びつくことになります。

組織の中でどういった立場の人と一緒に仕事をするのかによって、本人のストレスが異なります。

①上位者とする場合:仕事のペースを上位者に合わせる必要があり、ストレスを貯めやすくなります。

②下位者とする場合:下位者がペースを合わせてくれるので、ストレスは軽減されます。

・文字の間隔が狭い(詰まっている)人

▶性格:せっかちなところがあり、すぐにものごとを決めたがる傾向が強いようです。

相手にもこういった姿勢を求め出すと、対人関係で問題に発展する可能性もあります。

例えばマイペースの傾向が強い人に対して、「キミは判断が遅いね!」と言えば、自然と人間関係はぎくしゃくしたものになります。

▶ 職場での着眼点:その人の大切にしているペースを周りが知ることです。

スピード感より、内容やチームワークを求められる環境にいると、活躍の場が生まれるかもしれません。

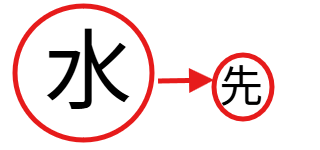

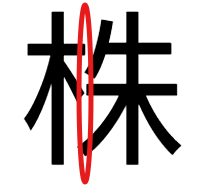

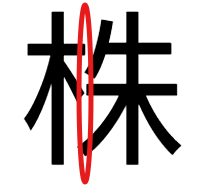

③「木へん」の縦棒の長さ:「向上心」と「リーダーシップ」のサイン

・木へんの縦棒が、横線より長く上に突き出て書く人(例:「様」「林」「村」「松」など)

▶ 特徴:トップダウン型のリーダーシップ気質を持っています。

そのために目立つことなども厭いません。

喜んで人に教えたりしますが、それは自分のリーダーとしての立ち位置を確保するために、とても有効なことだと知っているからです。

組織内でこの字を書く人が上下関係でいると、お互いに主張を譲らず、面倒な人間関係に発展する可能性もあります。

▶ 採用での着眼点:将来の管理職候補や、新規事業の立ち上げメンバーなど、強い成長意欲が求められるポジションで活躍が期待できます。

しかし、他人の言うことに耳を貸さなかったり、唯我独尊状態に陥ると、自分の立場を最大限利用しようとすることで、組織のなかで不要な軋轢を生むことにもなります。

地位を与えると動く人材ではありますが、リーダーシップ性について、キチンと教育する場が必要だと言えます。

・木へんの縦棒が、つくりの一番上の横画よりも突き出ていない人

▶ 特徴:協調性を重んじ、一言で言えば名参謀役になる可能性のある人です。

「自分がみんなを引っ張って行く」という姿勢ではなく、「〇〇さんを盛り立てて、皆でいい結果を生もう!」という姿勢が強いようです。

トップダウン型リーダーシップ性に対して、ボトムアップ型リーダーシップ性が強いと言えます。

▶採用での着眼点:チームの一員として、サポート役や堅実な実務が求められる職務で安定したパフォーマンスを発揮する可能性が高いでしょう。

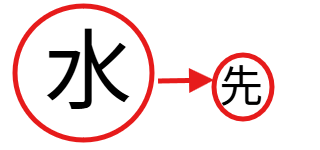

④「ウ冠」の書き方:「思考の柔軟性」

・ウ冠の2画目と3画目の間に隙間を空けて書く人

▶ 傾向:基本や決まりごと、ルールなどがあるにしても、自分の中でもっと柔軟に対応していこうと考える傾向の強い人の書く字。

▶ 採用での着眼点:ベンチャー企業や、業務改善が求められる部署で力を発揮する可能性。

伝統や形式を重んじる職場への適応性は要確認。

・ウ冠の2画目と3画目を付けて書く人

▶ 傾向:基本に忠実で、真面目。物事を丁寧に進めることを好む。決められたルールや手順を遵守する。

▶ 採用での着眼点:経理や総務、品質管理など、正確性や丁寧さが求められる職務に適性がある。

イレギュラーな事態への対応や、柔軟な発想が求められる場面での対応力は要確認。

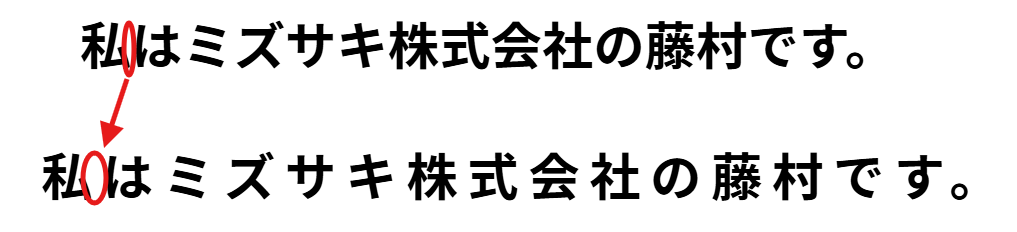

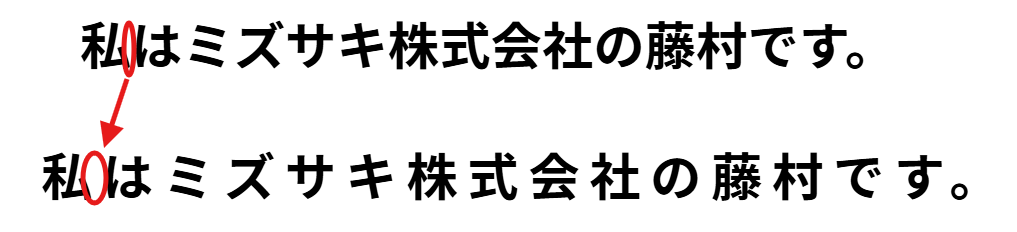

⑤へんとつくりの間:信念について

・へんとつくりの間を狭く書く人

▶ 傾向:基本的に自分の考えや信念に一途なところがあります。

見方が違うと、「頑固者」でもあります。

自分の信念を非常に大切にしている人です。

考え方が異なると、非常に扱いにく人物になることもあります。

▶ 採用での着眼点:どんな部分に強い信念や価値観をもっているのか?どういった人のどの部分を尊敬しているのか?等々、本人の価値観を形成している根幹部分に触れることができれば大成功でしょう。

・へんとつくりの間を広く開けて書く人

▶ 傾向:他人の意見や考え方について、聞く耳を持って素直にその言い分を受け入れる姿勢を持っています。

相手も心を開きやすい人柄でもあります。

▶ 採用での着眼点:他者の意見が多岐に渡ると、様々な情報や価値観によって自分の軸がブレることも起こります。

過去の事例の経験なども聞いてみるといいでしょう。

軸となる思考や信念部分は情報共有しておくといいかもしれません。

ミズサキ代表の藤村の筆跡鑑定結果をご紹介

ミズサキ株式会社代表の藤村も、実際に上記の分析を受けました。

①文字の大きさ:基本大きく、ところどころ小さい

→行動力はあると言える。ただ、ムラがある。

同じことを続けることが退屈に感じる。常に新しいことをやりたい傾向。

②住所書等でわかる文字の間隔:かなり開いている。

→マイペース。

自分自身がペースメーカーになることで、組織運営が円滑になる。

③「木へん」の縦棒の長さ:低い。

→ボトムアップ型リーダーシップ。自分が引っ張るというよりも、組織の盛り上げる役が多い。

④「ウ冠」の書き方:つけて書く。

→真面目。物事を丁寧に進めることを好む。

ただ、ウ冠の右側を省略して書くことが多いため、細かいことが苦手、小さいことは気にしないタイプのようです。

⑤へんとつくりの間:広い

→周囲の意見をよく聞く。

|

<藤村 感想>

筆跡分析はどのようなものだろうと好奇心があり、実際に菊地さんに分析していただきました。

自覚していた特性、傾向が出てきてその通りと感じた部分と、「言われてみれば確かに」と気付けた部分があります。

「言われてみれば確かに」という部分については、あとで友人や社員に聞いてみたところその通りだったよう笑

自分自身についての理解が進むことで、仕事や生活をしていく上での戦略がとりやすくなるなと感じました。

採用では、得られる情報を最大限活用して、あたりをつけたり想定をすることで活かすことができそうという可能性を感じました。

|

まとめ:筆跡は、被面接者の内面を理解する「きっかけ」

文字の「大きさ」「間隔」「木へん」「ウ冠」「へんとつくりの間隔」といったポイントから、被面接者の潜在的な特性を読み解く方法を解説しました。

筆跡から得られる情報は、あくまで一つの参考情報です。

しかし、面接で「この人はなぜ、このように話すのだろう?」と感じた疑問を解き明かすヒントになるかもしれません。

ぜひ、この記事をきっかけに、履歴書の「文字」にも注目してみてください。

被面接者一人ひとりへの理解が深まり、貴社の採用活動がより良いものになることを願っています。

▼筆跡について詳しく解説している書籍を出しておりますので、この記事を読んで興味を持たれた方はこちらもご確認ください。

三週間で自分が変わる文字の書き方