近年、少子高齢化による労働力不足は深刻さを増し、若手人材の確保は企業の存続を左右する重要課題となっています。

その中で、「高卒採用」は、地域に根差し、実直に技術やサービスを提供する中小企業にとって、未来への最も確かな投資の一つです。

今回は、その高卒採用の成否を分ける心臓部、「8月」「9月」という極めて重要な期間に焦点を絞ります。

この記事は、単なるスケジュールの解説やありきたりのノウハウ集ではありません。

中小企業だからこそ実践できる高卒採用の「勝ち筋」を、余すところなくお伝えします。

この記事を最後までお読みいただければ、皆様は高卒採用に対する「戦術」だけでなく、企業の魅力を最大限に引き出し、未来の仲間を惹きつけるための「考え方」まで、お持ち帰りいただけると思います。

なぜ8月・9月が大切なのか? - 高校生の心理と企業の生死を分ける「時間との戦い」

高卒採用において、8月と9月を「採用活動が本格化する時期」と捉えるだけでは足りません。

この期間は、企業の未来を左右する「天王山」であり、一瞬の油断が命取りになる「時間との戦い」の始まりなのです。

6月1日に求人申込が開始され、7月1日に求人票が公開されると、高校の進路指導室は一気に熱を帯びます。

先生方は膨大な求人票に目を通し、生徒一人ひとりの適性や希望と照らし合わせます。

そして、高校生たちは夏休みに入る8月、人生で初めての「就職」という大きな決断を前に、期待と不安が入り混じった複雑な心境で企業研究を始めます。

友達と情報交換をしながら、

「あの会社、見学に行った?どうだった?」

「給料も大事だけど、やっぱり雰囲気かな…」

と、彼らなりに必死で自分の未来を探しています。

この8月の職場見学こそが、採用活動の最初の関門と言えます。

ここで高校生の心を掴めるかどうかが、9月の応募者数に差を生みます。

準備不足のまま、ただ漫然と見学会を実施している企業は、この時点で高校生の選択肢から静かに消えてしまう可能性があります。

そして9月5日、応募開始。

ここからは正念場。

高校生は、先生と相談して決めた「1社」に応募書類を提出します。

そして9月16日の選考開始からわずか数週間で、多くの高校生が内定を獲得し、就職活動を終えていきます。

「二次募集があるから大丈夫」という考えはこの時点では捨てましょう。

一次募集で、熱意とポテンシャルの高い、企業が本当に求める人材のほとんどが進路を決定します。

二次募集では採用の難易度が上がってしまいます。

つまり、この8月・9月の2ヶ月間に全精力を注ぎ込むことこそが、高卒採用成功への道なのです。

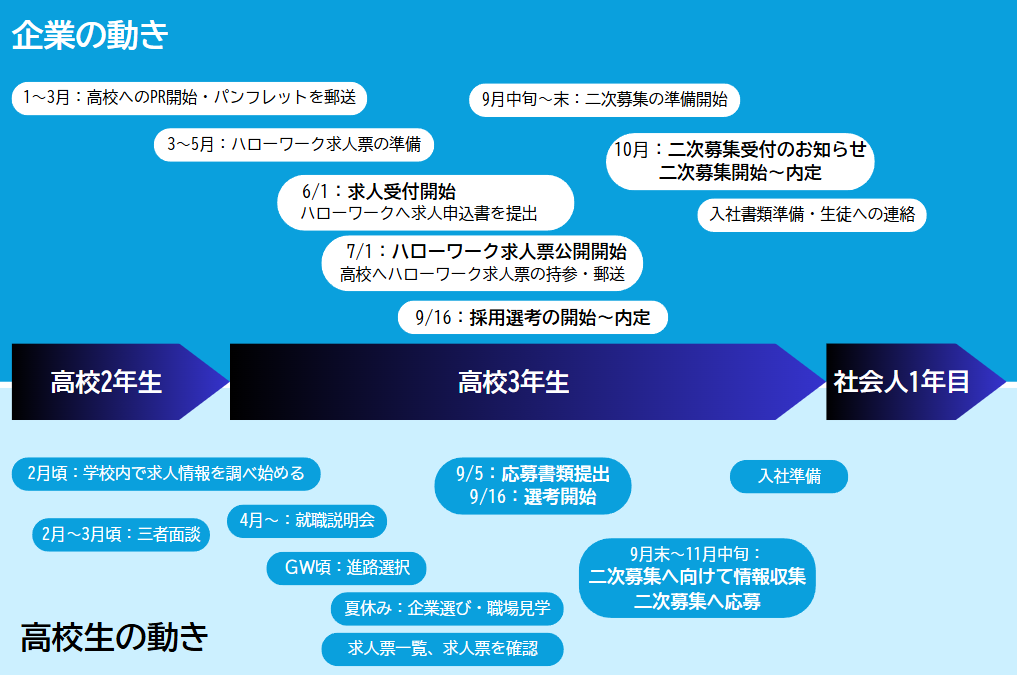

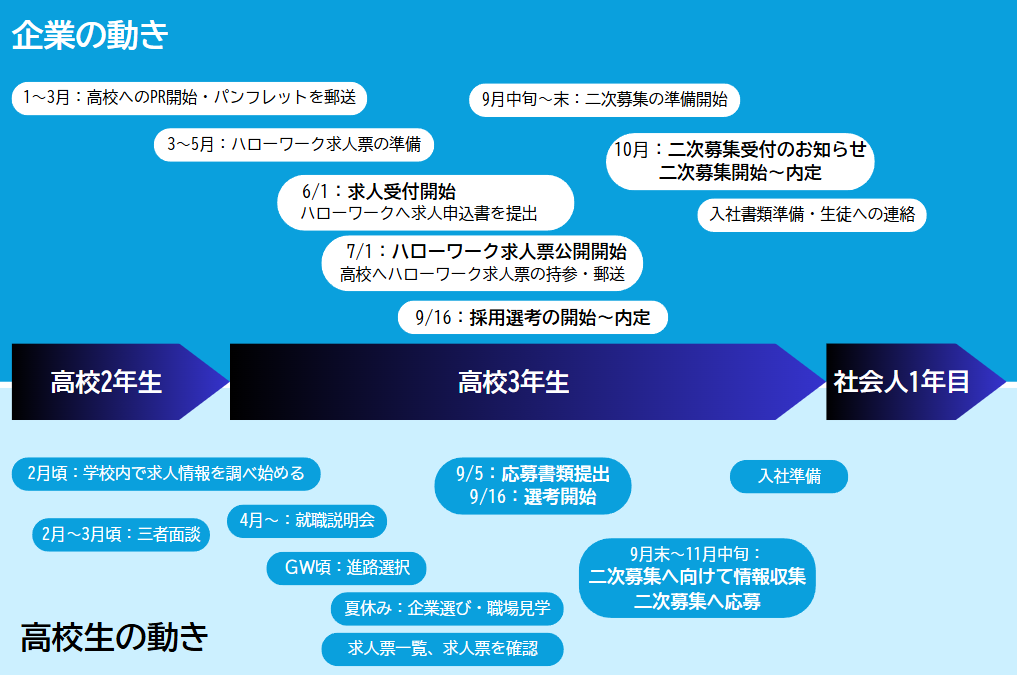

【高卒採用スケジュール(2026年卒)- 企業のアクション】

|

時期

|

主な活動

|

企業の具体的アクションと心構え

|

|

6月1日~

|

求人申込(ハローワーク)

|

【魂の注入期】

自社の「存在意義」は何か?どんな仲間と未来を創りたいか?を突き詰めて採用計画を策定。求人票の一言一句に、その想いを込める。

|

|

7月1日~

|

求人票公開、職場見学の受付開始

|

【関係構築期】

近隣高校へ挨拶回り。単なる求人票の案内ではなく、会社のファンになってもらう気持ちで先生方と対話する。見学プログラムの「おもてなし」を設計。

|

|

8月中

|

職場見学・企業説明会のピーク

|

【感動体験の提供期】

未来の仲間候補との最大の接点。会社のファンを創る最高の舞台と捉え、一人ひとりの心に「ここで働きたい」という火を灯す。

|

|

9月5日~

|

応募書類の受付開始

|

【信頼獲得期】

スピードと誠実さが問われる。応募は「信頼の証」。その信頼に応えるべく、迅速かつ丁寧な対応で先生と生徒の不安を払拭する。

|

|

9月16日~

|

選考(面接等)開始

|

【未来の約束期】

企業の未来を託す仲間との真剣な対話。一方的に評価するのではなく、相互理解を深め、「一緒に成長しよう」という約束を交わす場。

|

|

10月以降

|

二次募集・追加募集

|

【粘りの追求期】

一次募集での学びと反省を活かし、最後まで諦めない。ご縁があった生徒に全力を尽くす。来年度に向けた改善点を洗い出す。

|

高校新卒採用のスケジュール一覧はこちら↓

スケジュールの詳細については下の記事で解説していますので、是非ご確認ください!

高校生の就職活動・採用の特徴

高校生の就職活動は、大学生の新卒採用とは大きく異なる特徴があります。

まず、応募は基本的に学校を通じて行われ、進路指導の先生が大きな役割を果たします。

また、応募できる企業は原則1社に限られており、短期間で進路を決定しなければなりません。

このため、企業側も学校との連携や、応募者への丁寧な対応が求められます。

さらに、高校生は社会人経験がないため、職場見学や説明会で仕事内容や職場環境をしっかり伝えることが重要です。

新規高卒採用は、若手人材の長期育成を見据えた採用活動として、多くの企業が注目しています。

【大学新卒と高校新卒採用の違い】

| 大学新卒採用 |

高卒採用 |

| 個人応募が主流 |

学校推薦が主流 |

| 複数社応募可能 |

原則1社応募 |

| 選考期間が長い |

短期間で決定 |

高卒採用の進め方:初めてでも失敗しないステップ

高卒採用を初めて行う企業にとって、何から始めればよいのか迷うことも多いでしょう。

まずは全体のスケジュールを把握し、必要な準備を段階的に進めることが大切です。

求人票の作成やハローワークへの申込、学校との連絡、職場見学の受け入れ体制づくりなど、やるべきことは多岐にわたります。

また、応募受付から選考、内定通知、入社準備まで一連の流れを事前に整理しておくことで、トラブルやミスを防ぐことができます。

各ステップでのポイントを押さえ、計画的に進めることが成功の秘訣です。

・スケジュールの把握と逆算した準備

・求人票、募集案内の作成

・ハローワーク、学校との連携

・職場見学、説明会の実施

・選考、内定、入社準備

高卒採用の始め方については下の記事で詳細を解説しています↓

【8月戦略】『知りたい』を『働きたい』に変える!感動を呼ぶ職場見学の極意

8月の主戦場は「職場見学」です。

これは単なる施設案内ではありません。

未来の仲間候補との「お見合い」であり、自社のDNAを五感で感じてもらう「ライブパフォーマンス」です。

中小企業だからこそできる、心に深く刻まれる職場見学のポイントを、3つのステップで徹底解説します。

STEP 1:『誰に、何を体験させ、何を感じてほしいか』を徹底的に設計する

まず、どんな高校生に来てほしいか、具体的な人物像(ペルソナ)を明確にしましょう。

「コツコツと精密な作業に打ち込める生徒」

「明るい笑顔でお客様と接するのが得意な生徒」など、ターゲットを絞ることで、プログラムの解像度が格段に上がります。

- 「見せる」から「心で感じる体験」へ: 高校生は、ピカピカのオフィスや最新の機械を見たいわけではありません。

「自分がここで働く姿」をリアルに想像したいのです。

- 製造業なら… 安全な範囲で、製品のバリ取りを体験させたり、CADで簡単な図形を描かせてみたりする。

「自分の手で、世の中の役に立つものが生まれる」という感動を。

- サービス業なら… 先輩社員の接客ロールプレイングを見学し、お客様から「ありがとう」と言われる瞬間のやりがいを共有する。

「自分の仕事が、誰かの笑顔に繋がる」という喜びを。

- IT企業なら… 簡単なHTMLコードを書いて、Webページの色を変えるといった体験をさせる。

「自分が書いたコードが、世界を変えるかもしれない」というワクワク感を。

- 中小企業の最大の武器「社長の物語」を語る: 大企業には真似のできない、最大の武器は「経営者との距離の近さ」です。

社長や役員が自らの言葉で、

「なぜこの会社を創ったのか」

「どんな困難を乗り越えてきたのか」

「この仕事を通じて、社会にどんな価値を提供したいのか」

という創業の物語やビジョンを熱く語る時間は、どんなパンフレットよりも高校生の心を揺さぶります。

その熱量こそが、会社の魂です。

STEP 2:『あなたを歓迎している』というメッセージを全社で発信する

職場見学は、人事担当者だけのイベントではありません。

未来の仲間を迎える、全社的な取り組みです。

- 小さな工夫が、忘れられない記憶になる: 会社の入り口に「〇〇工業高校の皆さん、ようこそ!」と手書きのウェルカムボードを掲げる。

見学者が廊下を通る際には、すれ違う社員全員が作業の手を止めて「こんにちは!」と笑顔で挨拶する。

たったこれだけのことでも、高校生は「自分は一人の客ではなく、歓迎される一員として扱われている」と感じ、心の壁が溶けていきます。

- 案内役は「会社の顔」であり「未来の先輩」: 案内役を務める社員、特に年齢の近い若手社員には、事前にしっかりとブリーフィングを行いましょう。

「なぜこの会社を選んだの?」

「入社して一番嬉しかったことは?」

「正直、仕事でキツいと感じるのはどんな時?それをどう乗り越えた?」

といった、等身大の言葉で語ってもらうことが重要です。

良いことばかりでなく、苦労した話も正直に語ることで、かえって信頼感が増し、「この先輩たちとなら、一緒に頑張れそうだ」と思ってもらえるのです。

STEP 3:見学後の『もう一押し』で、ライバルに決定的な差をつける

見学が終わった瞬間から、次の戦いが始まっています。

記憶が新しいうちに、丁寧なフォローアップを行いましょう。

- 感謝と共感のメッセージを最速で届ける: 見学後、当日か、遅くとも翌日の午前中には、引率の先生宛てにお礼を伝えましょう。

その際、「〇〇君の『仕事のやりがいは何ですか?』という質問は、我々自身も初心を思い出す素晴らしいものでした」「皆さんの真剣な眼差しに、社員一同、大変良い刺激を受けました」など、具体的なエピソードを交えて感想を伝えることで、単なる儀礼ではない、心からの感謝が伝わります。

- 「思い出」を形にして送る: お礼状と共に、見学中に撮影した集合写真や、座談会で話してくれた先輩社員の簡単なプロフィール(手書きのメッセージ付きなど)を送付するのも効果的です。

こうした「形に残るおもてなし」が、先生と生徒の心の中で、貴社を特別な存在へと昇華させます。

【9月戦略】迅速・丁寧・誠実な対応で信頼を勝ち取り、内定承諾へと導く選考プロセス

9月は、8月までに撒いた種を収穫する、最もデリケートで重要な時期です。

ここでの企業の対応一つひとつが、高校生と学校からの信頼度を決定づけ、最終的な内定承諾率に直結します。

STEP 1:9月5日、応募受付開始からの『初動』が勝負を決める

応募書類が学校から届いたら、それは「数ある企業の中から、貴社に生徒の未来を託したい」という先生からの信頼の証です。

この信頼に、最高速度と最大の誠意で応えましょう。

- 24時間以内の「受領報告」を鉄則とする: 書類が届いたら、何をおいても最優先で、その日のうちに引率の先生へ電話またはメールにて連絡を入れます。

「〇〇高校様から、△△様と□□様の応募書類を、本日確かに拝受いたしました。推薦いただき、誠にありがとうございます」

この連絡が、先生に「この会社はレスポンスが早く、しっかりしている。安心して任せられる」という安心感を与えます。

- 書類から、行間に込められた「想い」を読み解く: 履歴書を見る際、成績や資格だけを追うだけでは足りません。

採用実績のある採用担当者は、行間からその生徒の人間性を読み取ります。

「志望動機」の欄に、自社のホームページや職場見学でしか知り得ない情報が書かれていれば、それは深い企業研究の証です。

「部活動で副部長として、チームの意見調整に尽力した」とあれば、それは潜在的なリーダーシップや協調性の現れです。

応募書類は単なる紙ではなく、一人の高校生の人生と想いが詰まった「手紙」として、敬意をもって読み解きましょう。

STEP 2:9月16日、選考開始に向けた『最高の対話』としての面接準備

面接は、応募者を一方的に「評価」する場ではありません。

自社の未来を共に創る仲間としてふさわしいか、お互いに見極める「対話」の場です。

- 面接官こそ、最高の「おもてなし」を学ぶ: 特に中小企業では社長や役員が面接官を務めることが多いですが、その立場が時として高校生に過度なプレッシャーを与えます。

威圧的な雰囲気は厳禁です。面接官自身が学ぶべきは、「傾聴力」と「質問力」です。

- 研修の実施: 面接官全員で、ロールプレイング研修を行いましょう。

オープンクエスチョン(5W1Hで自由に答えさせる質問)とクローズドクエスチョン(Yes/Noで答えさせる質問)の使い分けや、応募者の発言を深く掘り下げる「深掘り質問」の技術を学びましょう。

また、「自分たちの当たり前が、高校生には伝わらない」というアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)の存在を自覚することも極めて重要です。

- 高校生の「本音」と「輝き」を引き出す魔法の質問:

- ×「あなたの長所と短所を教えてください」

- ○「友達からは、どんな人だって言われることが多いですか?自分では、その通りだと思いますか?」(→客観的な自己分析力と素直さが見える)

- ×「志望動機を教えてください」

- ○「今日の面接に来るまで、私たちの会社について、どんなことを期待していましたか?また、どんな不安がありましたか?」(→よりリアルな志望度と、企業が向き合うべき課題が見える)

- ×「入社したら、どんな貢献ができますか?」

- ○「もしうちの会社に入ったら、3年後、どんな先輩になっていたいですか?そのために、まず何から学びたいと思いますか?」(→貢献意欲だけでなく、成長意欲と具体的なキャリアイメージが見える)

面接については下の記事で詳細を解説していますので是非ご確認ください↓

STEP 3:会社の『品格』が試される、選考結果の伝え方

合否の連絡は、採用活動の最終工程であり、応募してくれた高校生と、推薦してくれた学校への感謝と誠意を示す最後の機会です。

- 採用通知は、最高の「メッセージのプレゼント」で

採用を決めたら、書類の郵送と合わせてメッセージを送りましょう。

「〇〇さん、採用決定おめでとうございます!面接での、あの真剣な眼差しと熱い想いが、我々役員一同の心を動かしました。ぜひ、その力を当社で発揮してください。一緒に働ける日を、社員みんなで楽しみにしています!」

この「あなただから採用したい」というパーソナルなメッセージが、内定ブルーを吹き飛ばし、入社への決意を固めさせます。

- 不採用通知こそ、未来への投資と心得る

残念ながらご縁がなかった場合も、決して事務的な連絡で終わらせてはいけません。

必ず先生に報告し、その生徒の未来を応援する姿勢を見せましょう。

「今回は誠に残念ながら採用枠との兼ね合いでご縁がありませんでしたが、〇〇様の面接での△△という強みは、本当に素晴らしいと感じました。今回の応募で当社に興味を持っていただいたこと、心から感謝しております。〇〇様の今後のご活躍を心からお祈りしております」

というメッセージを添える。この誠実な対応を、先生は必ず覚えています。

その積み重ねが、翌年、翌々年の応募へと繋がる、何物にも代えがたい「信頼」という資産になるのです。

知らなきゃ損する!高卒採用の「独自ルール」と中小企業が陥りがちな罠

高卒採用には、「一人一社制」や応募・選考時期の厳守など、大学生の採用とは異なる厳格なルールが存在します。

これらを単なる制約と捉えず、高校生を守り、公正な採用を実現するための「羅針盤」として尊重する姿勢が、企業の品格を示します。

- ハローワーク・学校との連携は「採用の生命線」である

進路指導の先生は、高校生にとって最も信頼するキャリアアドバイザーであり、採用活動における最強のパートナーです。

求人票を出して終わり、ではありません。

日頃から学校に足を運び、自社の状況を報告し、先生方の悩みや要望に耳を傾ける。

採用した卒業生が社内で活躍している様子を写真付きで報告する。

こうした地道な関係構築こそが、「あなたの会社なら、うちの大切な生徒を安心して任せられる」という磐石の信頼を生み出します。

- 求人票の「盛りすぎ」は注意

魅力的に見せたい一心で、実態と乖離した美辞麗句を並べるのは、よくありません。

「アットホームな職場」と書きながら、実際は個人主義でコミュニケーションが希薄。

「やりがいのある仕事」と謳いながら、実態は過度な負担と長時間労働。

こうした嘘は、入社後に「ギャップ」を生み、若者の早期離職という最悪の結果を招きます。

良い面だけでなく、

「うちの仕事は、こういう泥臭い部分もある」

「一人前になるには、こんな困難も乗り越える必要がある」

と正直に伝える誠実さこそが、覚悟を持った人材を惹きつけ、結果的に企業の持続的な成長に繋がるのです。

- 一人一社制

高卒採用における「一人一社制」は、基本的に一人の学生が一社のみに応募し、内定を受けることを原則とするルールで

この制度は、高校生の就職活動における混乱を防ぎ、企業と学生のマッチングを円滑に進めるために設けられています。企業側としても、内定者が他社に流れるリスクを減少させ、より確実に人材を確保することができます。

近年では、沖縄、秋田、和歌山、大阪、茨城など一部の都道府県では「一人二社制」を導入が進んでいます。

この制度では、高校生が二つの企業への同時応募が可能で、学生は自分に最も合った企業を選ぶことができます。

この制度変更は、学生の選択肢を広げ、企業側もより多くの優秀な人材を確保するための方策として評価されているため、今後導入される都道府県が増えていく可能性もあります。

企業や応募者は、これらのルールに基づいて、採用活動や就職活動を行う必要があります。

特に、一人二社制が導入されている地域では、学生にとっての選択肢が増える一方で、企業はより競争が激化することを念頭に置いて採用戦略を考える必要があります。

- 直接連絡禁止

高卒採用において「企業から生徒への直接連絡禁止」というルールは、企業と学生との間に適切な距離感を保つことを目的としています。

このルールは、採用活動において不公平や不正な影響を避け、すべての学生が平等に採用の機会を得られる環境を整えるために設定されています。

企業が学校を通じて学生にアプローチすることを前提とし、高卒採用の公正性や倫理性を確保するための重要な基盤となっています。企業はこのルールを遵守し、適切な方法で学生にアプローチすることが求められます。

|

ルールの背景

|

|

公正な競争の促進

直接連絡を禁止することで、特定の学生が他の学生よりも優遇されることを防ぎます。全ての応募者が同じ基準で評価されることが重要です。

学生の保護

高校生は社会経験が浅いため、企業からの直接的なアプローチに対して適切に対処できない場合があります。このルールは、学生が不適切なプレッシャーや誘惑を受けないようにするためのものでもあります。

採用プロセスの透明性

企業が学生に直接連絡を取ることを禁止することで、選考基準やプロセスが明確化され、不透明な選考が行われるリスクを減少させます。

|

- 高卒求人申込み

高卒採用において、求人票や求人募集の解禁時期は一律で定められています。

これは、全国の高卒生が公平に就職活動を行うための重要なルールです。

具体的には、毎年の解禁日が設定されており、この日以降に求人票を発行し、学生に対して募集を開始することが求められます。これにより、企業は高卒生に対して一斉に情報を提供することができ、学生も同時に多くの選択肢を持つことが可能になります。

さらに、求人票の発行にはハローワークの確認が必要です。

これは、求人内容が適切であるかどうかを確認するための手続きであり、企業はハローワークを通じて求人情報を提供することが求められます。

このプロセスにより、求職者が安心して企業の情報を受け取ることができ、また、企業側も地域の労働市場に対して責任を持つ形となります。

これらのルールは、高卒生にとっての公正な就職機会を確保するために設けられており、企業はこれに従った上での採用活動を行うことが求められます。高卒採用を行う企業は、解禁日やハローワークの確認をしっかりと把握し、適切な準備を進めることが重要です。

- 書類選考での不採用NG

高卒採用における「書類選考での不採用NG」というルールは、特に日本の教育環境や社会的背景を考慮した上で設定されています。このルールの目的は、学生の教育を重視し、将来のキャリア形成において公平な機会を提供することです。

| 目的と背景 |

|

若者の雇用機会の確保

高卒者は、早期に社会に出ることを選んだ学生です。書類選考で不採用とすることが多いと、彼らの雇用機会が狭まるため、社会全体として若者の雇用を促進する必要があります。

教育の多様性の尊重

高卒者の中には、学歴以上に実務経験や人間性、ポテンシャルを重視する企業も多くなっています。書類選考だけで不採用とすることは、こうした多様な評価基準を無視することになります。

公正な選考プロセスの確保

書類選考での不採用が許される場合、企業は学生の能力や適性を正確に評価できていない可能性があります。書類だけで判断するのではなく、面接や実技試験などで直接評価することで、より公平な選考が実現されます。

|

書類選考での不採用NGというルールは、高卒者に対する公平な機会を提供し、彼らの可能性を引き出すために設けられています。

このルールを遵守することで、企業はより多様な人材を受け入れることができ、結果として企業自身の成長にもつながります。

高卒採用においては、学生一人一人の価値を理解し、適正な評価を行うことが求められています。

高卒採用に特化した独自ルールについては、下の記事で詳細を確認してください↓

まとめ:未来の仲間と出会うために、今こそ「対話」を始めよう

2026年卒の高卒採用、その天王山である8月・9月を制するための戦略をお届けしました。

成功の鍵は、小手先のテクニックではありません。

「周到な準備」「神速のレスポンス」「揺るぎない誠実さ」、そして何よりも「一人ひとりの高校生と、心で向き合う対話」、この4つに集約されます。

採用活動は、単なる労働力の補充作業ではありません。

それは、会社の文化を共に創り、未来を担う「仲間」を迎える取り組みです。

大企業のようなブランド力や資本力がなくても、中小企業には、経営者の想いが直接伝わる熱量、社員同士の温かい絆、若いうちから裁量権を持って成長できる環境といった、唯一無二の輝きが必ずあります。

その輝きを、自信と誇りを持って、高校生たちに伝えてください。

最後に、8月を迎える前に、ぜひ自社の準備状況をこのチェックリストでご確認ください。

一つでも「△」があれば、まだ改善の余地があります。

【8月、9月を乗り切るための最終チェックリスト】

□ 8月の職場見学は、高校生が「主役」になれる「体験型」プログラムになっていますか?

(ただ見せるだけでなく、五感で会社の魅力を感じられる工夫があるか?)

□ 案内役の社員(特に若手)に、会社の「本音の魅力」を語る準備をしてもらっていますか?

(良い面だけでなく、仕事の厳しさや乗り越えた経験も語れるか?)

□ 9月5日以降、応募書類が届いたら「すぐに」に先生へ連絡する体制は万全ですか?

(誰が、いつ、どのように連絡するかが明確になっているか?)

□ 面接官は、高校生の緊張をほぐし、「最高の自分」を発揮させる雰囲気を作れますか?

(威圧的にならず、相手の目線で対話するトレーニングはできているか?)

□ 学校の進路指導の先生と、採用活動以外の雑談もできるような良好な関係を築けていますか?

(先生を、採用活動を共にする「パートナー」として尊重できているか?)

□ あなた自身、自社の「本当の魅力」を、自分の言葉で、情熱を持って語ることができますか?

(その情熱こそが、最高の採用ツールです)

この記事が、皆様の採用活動に一条の光を灯し、素晴らしい若き才能との奇跡的な出会いに繋がることを、心から願っております。

ミズサキ株式会社は、これからも地域社会の未来を創る中小企業の皆様と共に、採用という航海を全力でご支援してまいります。

どんな些細なことでも、お困りのことがございましたら、いつでもお気軽にお声がけください。