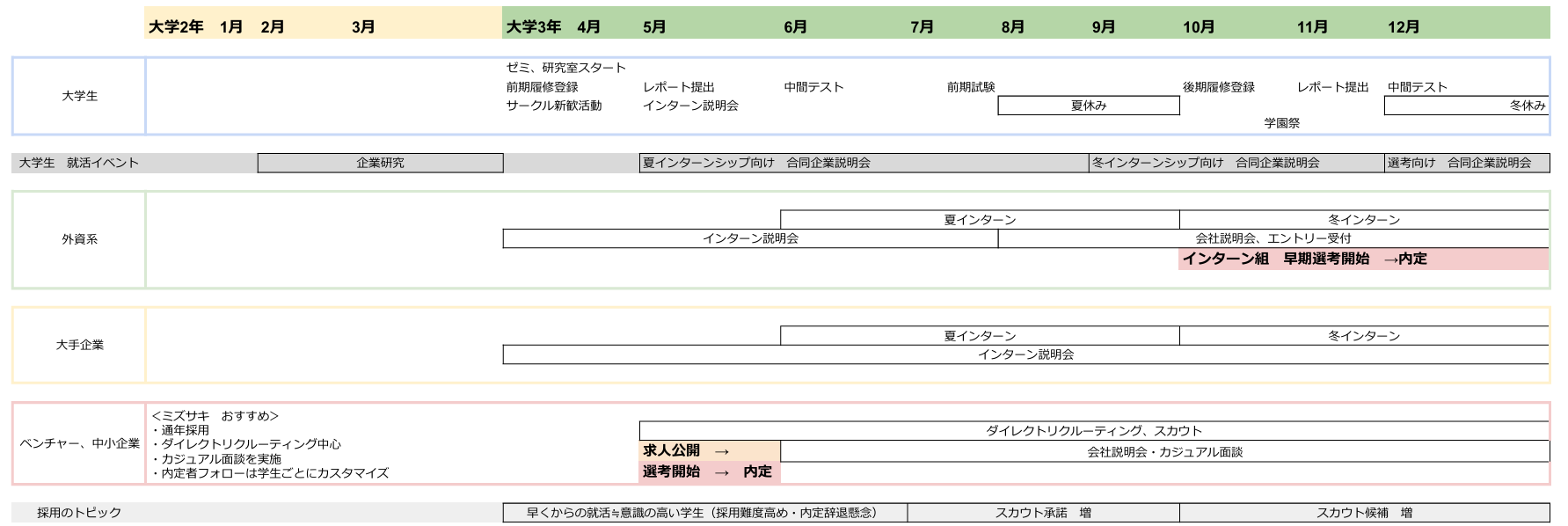

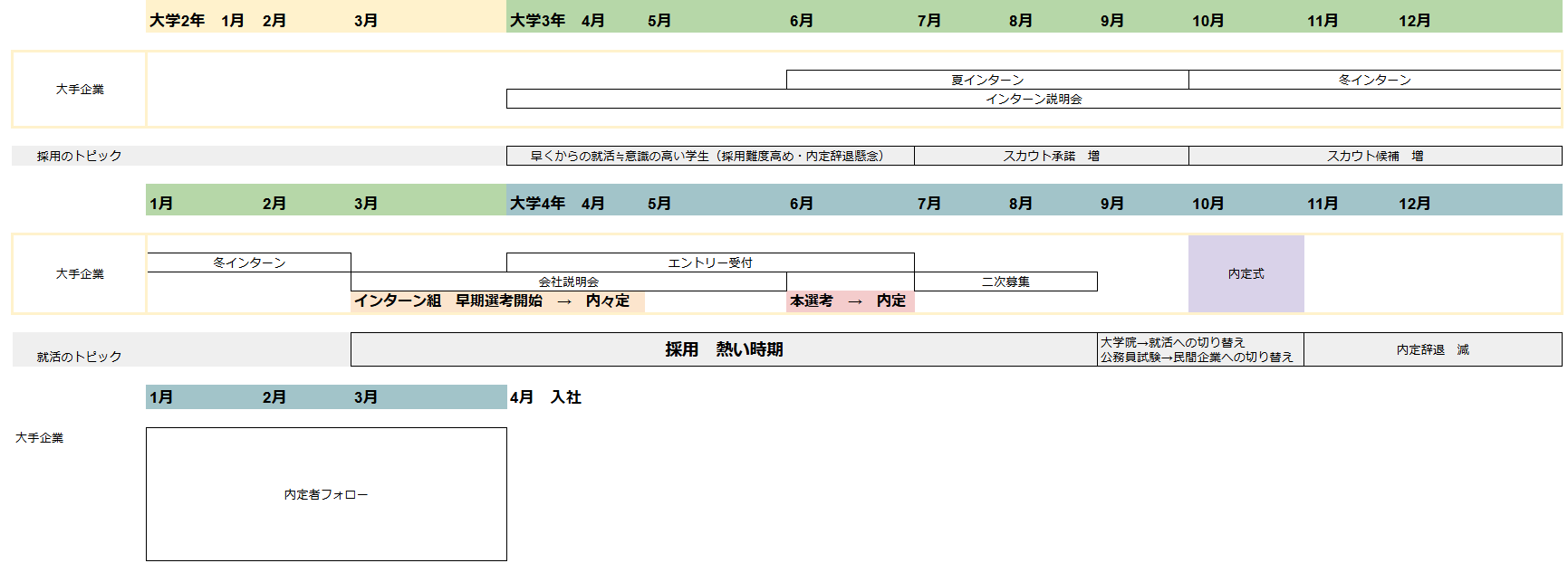

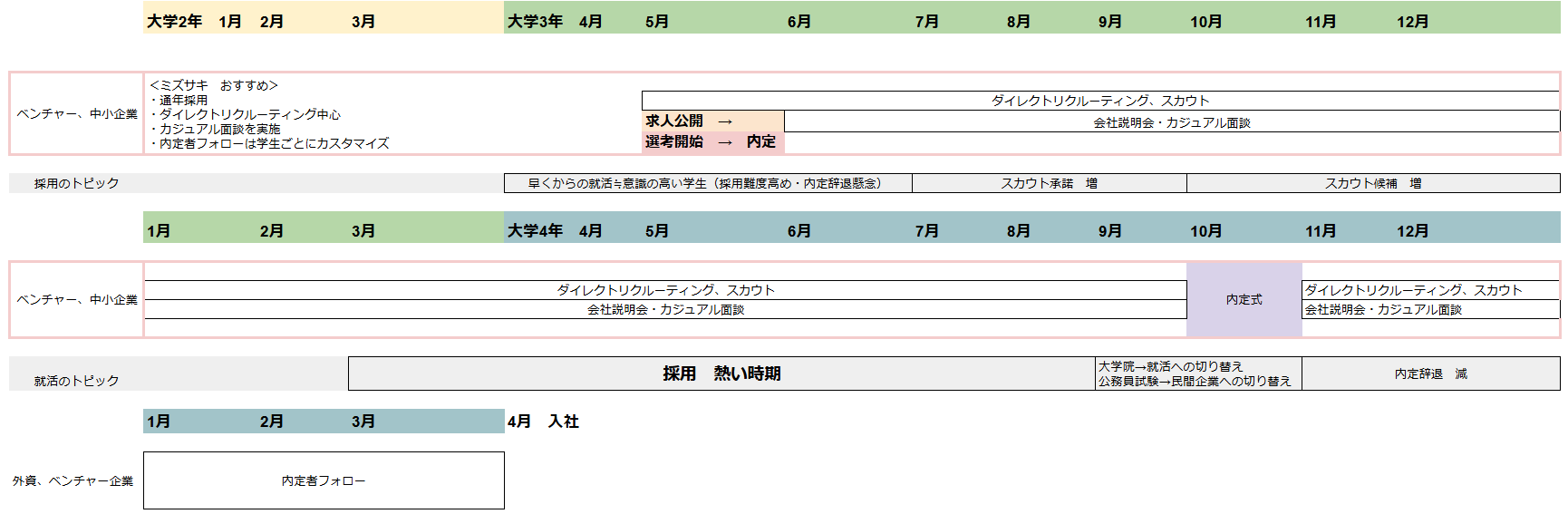

2026年卒、2027年卒の大学新卒採用スケジュール。

この記事はベンチャー、中小企業の大学新卒採用向けに作成しています。

ベンチャー、中小企業が大学新卒で成果を出すために重要なのが、ライバルとなる同規模の会社や、競合となる大企業の採用の動きを把握しておくこと。

その第一歩がスケジュールの確認です。

今回は大学生、大手企業、ベンチャー・中小企業の3軸で大学新卒の就活・採用スケジュールをご紹介します。

また、スケジュールを踏まえたうえでのベンチャー、中小企業向け採用戦略を解説しています。

是非最後まで読んでいってくださいね。

大学新卒採用スケジュール早見表

はじめに│大学新卒採用は従来のルールから政府主導へ

これまで、日本の就職活動は経団連が定めた「就活ルール」に沿って行われてきました。

しかし、近年では政府が主体となり、より柔軟な就職活動が促されるようになっています。

2026年卒の就職活動は以下のスケジュールが一般的です。

| 会社側(大手企業)の一般的な動き |

| 時期 |

内容 |

| 3月1日以降 |

広報活動開始。会社説明会が本格的にスタート |

| 6月1日以降 |

面接が始まり、選考が本格化 |

|

※インターンシップ後の採用選考であれば、6月の採用選考開始時期にとらわれません。

|

| 10月1日以降 |

内定を出すことが可能に |

| 学生側の一般的な動き |

| 時期 |

内容 |

| 3月から |

企業の説明会に参加し、企業について学びます |

| 6月から |

面接など、選考が本格的に始まります |

| 10月から |

内定が出されます |

ただ、これは表面上の話。

日本の新卒採用は、政府主導でより柔軟な形へと移行しており、早期選考、内定だしを行う企業も多数出ています。

そこに合わせて学生の就活スケジュールは早まっているのです。

採用スケジュールは企業ごとにそれぞれとなっているのが現状。

その中で、大まかな学生と企業規模ごとの会社の採用スケジュールをまとめたものが以下です。

各スケジュールを確認した上で、ベンチャー、中小企業の採用スケジュール戦略をご提案します。

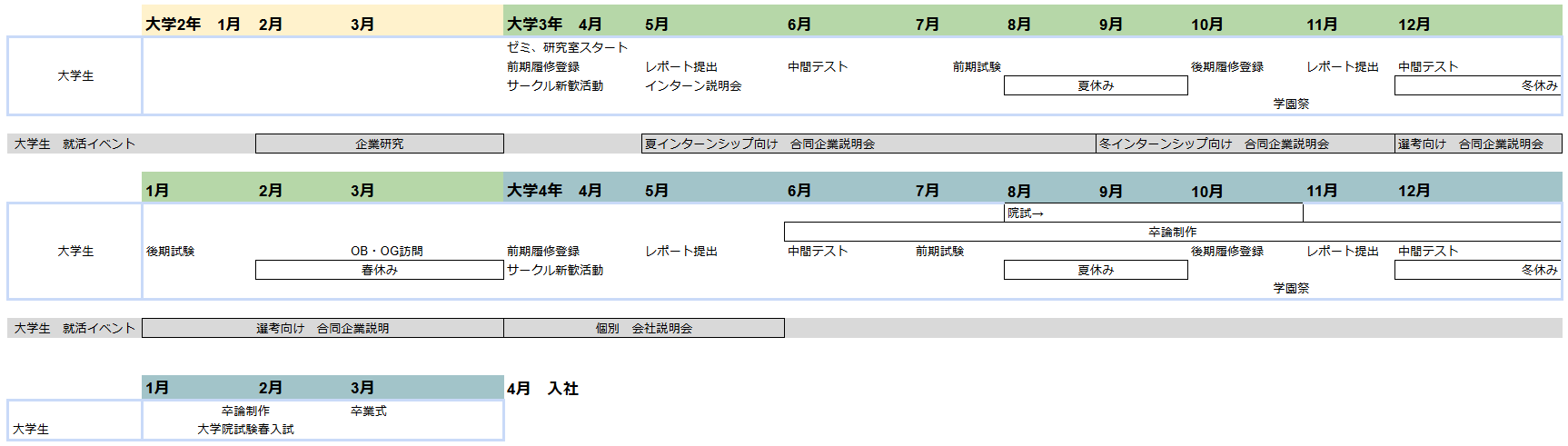

大学生の就活・年間スケジュール

まずは大学生の就活、年間スケジュールから確認しましょう。

| 大学生の就活、年間スケジュール |

| 大学1年生 |

| 大学2年生 1月~3月 |

|

大学3年生

|

| 4月:履修登録やサークルの新入生勧誘など、新しい環境で忙しい。 |

| 5月~6月:学校課題をこなしつつインターン先を探し始める。 |

| 7月~9月:前期試験を終え夏休み。夏インターンに参加。 |

| 10月~11月:後期スタートの慌ただしさ。文化祭にも注力。選考早期スタートも。 |

| 12月~1月:冬休み前の試験。冬休み。 |

| 2月~3月:春休み。選考説明会が本格化。 |

| 大学4年生 |

| 4月:履修登録。サークルの新入生勧誘を最終学年として見守る学生も。 |

| 5月~6月:3年次と比べると必須履修科目は少なめな傾向。 |

| 7月~9月:前期試験を終え夏休み。 |

| 10月~11月:就活を終えている学生が増える |

| 12月~1月:冬休み前の試験、卒論に注力 |

| 2月~3月:卒業 |

大学1年生

従来は、3年生の6月頃からインターンシップが始まることが一般的でした。

しかし、近年では1年生から参加できるインターンシップも増えています。

|

point! インターンシップとは?

インターンシップは、学生が実際に企業で働き、仕事の内容を体験できる制度です。

企業の雰囲気を肌で感じたり、仕事に必要なスキルを学んだりする良い機会になります。

1~3日、1~2週間の短いものから、半年以上に及ぶ長期のものまであります。

|

1年生のインターンシップは短期(1日~2週間程度)のものが多く、職場見学や説明会などを通して、仕事や業界について広く知ることができます。

学生にとっては、自分にどんな仕事が合うのか、どの業界に興味があるのかなどを具体的に考えることができ、将来の仕事選びの参考になります。

企業での働き方を体験することで、社会人としての基本的なマナーやスキルを学ぶことができると考えている学生もいます。

この時期から就活を見据えている学生は”労働意欲”が高く、行動力のある傾向です。

また、インターンシップでの経験は、就職活動で自分の強みをアピールする際に役立ちますので、アピール材料を作るという目的のために参加することも多いです。

|

懸念点! インターンの実施は難しい?

企業側はこうした学生のニーズに応えるインターンを実施する必要があるので、企業側に負担がかかるのも事実。

採用に係る人員の確保や時間をはじめ、かけられるコストを考慮しなければいけません。

入社するまでの長期間のグリップが必要になりますし、インターン内容として学生に魅力的な仕事を用意しなければいけませんので、ハードルが高めと言えます。

|

大学2年生 1月~3月

大学3年生からの就活開始に向けて、2年生の1月~3月に準備を始める学生が多いです。

学生の動きとしては下記のものが挙げられます。

・就活のスケジュールを把握する

・就活サイトに登録する

・興味のある業界や企業について調べる

・就活にまつわる本を読む

・適性診断を受ける

・筆記試験の勉強を始める

・資格取得に挑戦する

・先輩に就活の話を聞く

大学3年生

4月:履修登録やサークルの新入生勧誘など、新しい環境で忙しい。

・ゼミ、研究室スタート

・前期履修登録

・サークル新歓活動

5月~6月:学校課題をこなしつつインターン先を探し始める。

・GW前後でレポート提出

・中間テスト

・前期試験

・夏インターン用の説明会参加

7月~9月:前期試験を終え夏休み。夏インターンに参加。

・前期試験

・夏休み 時間が出来て企業選び、就活を本格化させる学生が増える。

・夏インターン参加

・冬インターン用の説明会参加

10月~11月:後期スタートの慌ただしさ。文化祭にも注力。選考早期スタートも。

・後期履修登録

・学園祭

・レポート提出

・冬インターン用の説明会参加

・冬インターン参加

・外資系企業の選考へ。

|

point! 外資系企業は大手企業と比べ選考開始が早い

外資系企業では早ければ大学3年の11月頃から本選考が始まり、3月には内定が出揃います。

外資系企業志望の学生は早期選考のために早くから動き始めます。

また、4年生から始まる大手企業選考に向けて、エントリーシートや面接の練習として応募をする場合もあります。

|

12月~1月:冬休み前の試験。冬休み。

・レポート提出

・冬休み

・後期試験

・冬インターン参加

・選考を受ける企業の絞り込み

・ベンチャー、中小企業の選考参加増(大手企業選考開始前の内定確保)

2月~3月:春休み。選考説明会が本格化。

・春休み

・ベンチャー、中小企業の選考

・OB・OG訪問

・選考用の企業説明会参加

・エントリーシートのブラッシュアップ

・適性検査受験増

・面接練習

point!学生の内定数は多い思っているよりの多い?

内閣府の「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査(令和4年度)」によれば、就活生が実際に選考を受けた数(エントリーシートを提出した企業数)は、例年10~19社の人が最も多く、就活生全体の約3割を占めています。 |

大学4年生

4月:履修登録。サークルの新入生勧誘を最終学年として見守る学生も。

・前期履修登録

・サークル新歓活動

・合同・個別の企業説明会へ参加

5月~6月:3年次と比べると必須履修科目は少なめな傾向。

・レポート提出

・中間テスト

・卒論制作スタート

・6月1日以降大手企業の採用選考開始

7月~9月:前期試験を終え夏休み。

・前期試験

・大学院進学希望の場合は院試

・夏休み

・公務員、大手企業志望からベンチャー、中小企業への切り替え

10月~11月:就活を終えている学生が増える

・後期履修登録

・学園祭

・レポート提出

・内定式

|

point!10月前後から内定辞退減。10月以降からの選考は内定に繋がる確率増

10月までに内定を一つに絞り切る学生が多いので、10月前後から内定辞退は減る傾向です。

また、10月前後でエントリーする学生の傾向は、「大学院進学、公務員志望、大手志望」→中小企業、ベンチャー企業への切り替え。

内定がまだない、または内定があるけれど納得していなくて他を探しているというパターン。

”あとだしじゃんけん”での選考となりますので、内定承諾までつながりやすいです。

|

12月~1月:冬休み前の試験、卒論に注力

・中間テスト

・冬休み

・卒論の仕上げ

2月~3月:卒業

・卒論提出、発表

・卒業旅行

・卒業式

以上が大学生のスケジュールとなっています。

特に大学3年生~4年生のスケジュールを把握した上で、採用戦略を練っていきましょう。

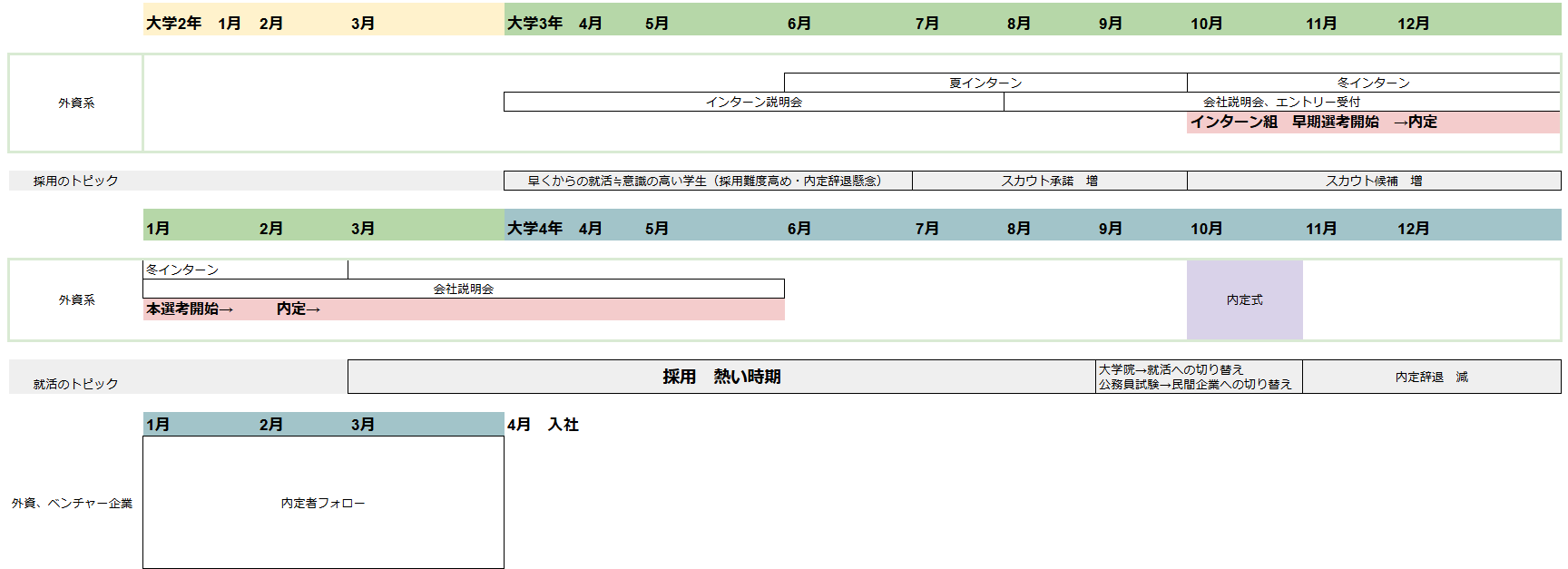

外資系企業のスケジュール

これまでの経団連が定めた就活ルールが存在していた時代から、外資系企業やスタートアップ、ベンチャー企業といった経団連に加盟していない企業は、このルールに縛られることなく、早い段階から採用活動を進めてきました。

近年、政府がこれらの企業にも就活ルールを守るよう呼びかけていますが、強制力のあるものではないため、これまで通り早期の採用活動を続けているケースが多いです。

| 外資系企業の採用スケジュール |

| 大学3年生 |

| 4月~7月 |

| 8月~9月 |

| 10月~12月 |

| 1月~3月 |

| 大学4年生 |

| 4月~5月 |

| 6月以降 |

大学3年生

4月~7月

・夏インターン向け合同企業説明会参加、個別説明会実施

・6月~7月 夏インターンエントリー受付

・夏インターン実施

8月~9月

・夏インターン実施

・冬インターン向け合同企業説明会参加、個別説明会実施

10月~12月

・冬インターン説明会実施

・冬インターンエントリー受付

・夏、冬インターン参加組の早期選考

・早期選考組へ内定だし

1月~3月

・冬インターン説明会実施

・本選考開始

・3月~ 内定だし

|

point! 外資系企業では大学3年生の3月までに選考が完了

戦略系コンサルや投資銀行は大学3年生の3月までに選考を終えることが多いです。

しかし、全ての外資系企業が3月までに選考終了というわけではありません。

総合コンサルやIT系企業では3月以降も選考が行われるケースがあります。

|

大学4年生

4月~5月

・会社説明会

・本選考、内定だし

6月以降

・長期インターンシップ

・内定者への課題だし

・内定者面談、フォロー

・10月 内定式

以上が外資系企業の採用スケジュールです。

大手企業と比較すると、特徴は「選考時期が早い」ということ。

あなたが採用活動で早い時期に接触する学生は、採用の競合会社に外資系企業も入ってくることを念頭におきましょう。

大手企業のスケジュール

冒頭に取り上げたように、大手企業は国が方針を示している採用スケジュールに則って行われます。

大まかなスケジュールはこちら↓

| 3月1日以降 |

広報活動開始。会社説明会が本格的にスタート |

| 6月1日以降 |

面接が始まり、選考が本格化 |

| インターンで接触した学生は6月以前に選考することが可能 |

詳しく大手企業の採用スケジュールを見ていきましょう。

| 大手企業の採用スケジュール |

| 大学3年生 |

| 4月~7月 |

| 8月~9月 |

| 10月~12月 |

| 1月~3月 |

| 大学4年生 |

| 4月~5月 |

| 6月~9月 |

| 10月以降 |

大学3年生

4月~7月

・夏インターン向け合同企業説明会参加、個別説明会実施

・6月~7月 夏インターンエントリー受付

・夏インターン実施

|

point! インターンのための選考がある

大手企業ではインターン受付時からエントリーシートの提出、試験やグループディスカッション、面接を課すことが多くあります。

学生にとっては、インターン参加に「手間」がかかっているのも事実です。

|

8月~9月

・夏インターン実施

・冬インターン向け合同企業説明会参加、個別説明会実施

10月~12月

・冬インターン説明会実施

・冬インターンエントリー受付

・夏、冬インターン参加組の早期選考

|

point! インターン接触の学生は早期囲い込み

インターンで接触した学生のうち、自社と合う学生や優秀人材については、個別にリクルーターをつけたり参加者限定のイベントを開催するケースがあります。

|

1月~3月

・冬インターン説明会実施

・リクルーター面談で優秀人材をグリップ

・3月~広報活動開始

・会社説明会実施

・インターン参加組の早期選考→内々定

大学4年生

4月~5月

・会社説明会実施

・エントリー受付

・リクルーターによる、面談の体での面接

|

point! 6月の選考解禁前に、面談という体で面接

6月の面接解禁に先立って、実質選考のリクルーター面談が実施されます。

4月~5月の時期のリクルーター面談は基本的に「選考プロセスの一部」となっていると言えます。

リクルーター面談を担当者を変えて複数回行い、1次~3次面接扱いとして、6月の本選考解禁と同時に最終面接を設定し内定を出す企業もあります。

|

6月~9月

・6月~本選考開始

・多くは6月中に内定だし

・7月~8月に二次募集開始

10月以降

・10月 内定式

・内定者への課題だし

・内定者フォロー

以上が大手企業の採用スケジュールです。

特徴は国の方針のもと採用スケジュールを組んでいるということと、インターンやリクルーター面談を通して6月1日以前にも実質の選考を行っているということ。

それでも外資系企業と比べると遅いスケジュール感です。

大手企業の強みは知名度と学生からの志望度の高さ。

「知っている会社」ということで応募者を集めやすく、さらに大手企業の勤務条件等のイメージから学生からの志望度が高いため、最終的に複数の内定企業のうち大手企業に決めるという学生は多いです。

内定辞退はベンチャー、中小企業と比べると低いと言えるでしょう。

ベンチャー、中小企業の採用戦略

ここまで、外資系企業、大手企業の採用スケジュールを見てきました。

ベンチャー、中小企業の採用フロー、スケジュールは企業ごとに様々。

外資系企業、大手企業の採用スケジュールを踏まえたうえで、ベンチャー、中小企業はどのようなスケジュールで採用を行うと良いか。

ミズサキでは、ベンチャー、中小企業向けの採用戦略を用意します。

ベンチャー、中小企業向けの採用戦略がこちら↓

この採用戦略を前提として、中小企業向けの採用スケジュールをご紹介します。

ミズサキがおすすめする採用手法

|

・通年採用で母数を増やす

・ダイレクトリクルーティングで学生に自社の魅力を知ってもらう

・カジュアル面談を実施して選考のハードルを低くし、かつ早い段階から魅了付けをする

・代表や社員の魅力を、選考を通して伝える。

・学生への魅了付け+オヤカク対策として企業採用HP、パンフレットを充実させる

・内定者フォローは学生ごとにカスタマイズして行う

|

通年採用で母数を増やす

学生のスケジュールを確認すると、大学2年の後半から早期に就活の準備をしている学生~大学4年の秋に民間企業志望に切り替える学生まで様々であることが分かります。

また、外資系企業や大企業では大まかな採用広報解禁や選考のスケジュールがありますので、その取りこぼしや間の期間にチャンスがあります。

「もともと大手企業の滑り止め/面接の練習で中小企業の面接を受けたけれど、選考を通して深く企業のことを知りそのまま中小企業の内定受諾」に至った学生も多く見てきました。

他社と同じ時期に採用活動を行うのはもちろん、他社が活動していない、ライバルが少ない時期で勝負することが重要です。

ダイレクトリクルーティングで学生に自社の魅力を知ってもらう

ダイレクトリクルーティングとは、企業が自ら求職者に直接アプローチして採用活動を行う方法です。

従来のように求人広告を出して応募を待ったり、不特定多数の学生に合同企業企業説明会で自社の説明をするのではなく、企業側が積極的に候補者を探し、連絡を取っていくスタイルです。

ダイレクトリクルーティングのメリットは、優秀な人材を早く見つけられることや、応募者に対して企業の魅力を直接伝えられることです。

また、特定のスキルや経験を持った人をターゲットにできるため、よりマッチした人材を採用しやすくなります。

大学新卒採用のダイレクトリクルーティングでは、OfferBox、キミスカなど、スカウト特化型の採用媒体があります。

カジュアル面談を実施して選考のハードルを低くし、かつ早い段階から魅了付けをする

先述の通り、大手企業ではインターンや本選考へのエントリー時点で試験があったり、「面談」という体で実質的に面接が行われている関係で、学生にとっては選考フロー1歩めのハードルが高い傾向にあります。

ベンチャー、中小企業では、大手企業と比較して学生に対しての知名度はありませんので、まずは自社の魅力を確実に知ってもらうことが大切。

つまり、選考前にハードルの低いタッチポイントを設けることで、学生に自社を深く知ってもらって魅了付けをした状態で選考に進みやすくしていくと効果的です。

そこで使えるのがカジュアル面談。

採用活動におけるカジュアル面談とは、主に企業の人事担当者が求職者と相互理解を深めるために、情報を共有することです。

求職者に自社の弱みや強みを再認識してもらい、今後のキャリア形成(選社のための情報整理)に役立てたり、求職者に会社のことをよく知ってもらい、選考に進んでもらうことを目的として行います。

学生の就職活動の意思決定をサポートする位置づけで、会社と求職者の双方にメリットのある面談を行うことがポイント。

選考ではありませんので、書類の提出などは設けません。

とにかく参加してもらいやすくします。

カジュアル面談の流れや詳細、聞くべき質問は下記の記事で説明しています。

代表や社員の魅力を、選考を通して伝える

学生の就活の軸には「社風や社員」があることが多いです。

ベンチャー、中小企業で、特に従業員数が少ない場合には、この社風や社員を効果的に学生に伝えることが可能です。

大手企業の面接を受けても、学生は「たくさんいる社員のうちの数人」にしか会わないのが現状。

中小企業の場合には、従業員が少ないからこそ、面談や面接を通して出てくる担当者の言動が、そのまま会社全体の印象になりやすいのです。

会社の創業の想い、代表や社員の人柄、社内の文化や様子等、ソフトな情報を伝えきることが重要。

面談、面接時のトーク内容にいれていきましょう。

|

point! 選考を通して学生に訴求する内容

・会社創業の想い

・会社、サービスの社会的な存在意義

・代表の人柄が分かるエピソード

・社風、社員

・社内文化

|

学生への魅了付け+オヤカク対策として企業採用HP、パンフレットを充実させる

代表や社員、そして会社、サービスの魅力を学生に伝える方法として、企業の採用HPや採用パンフレットを用意しておくと、選考時に伝えきれない内容をカバーできて効果的。

また、近年、子どもの就職活動において、親が就職先を決めることに大きく関わるケースが増加しています。

株式会社マイナビは「大学4年/大学院2年以上で今年就職活動を終えた、もしくは現在活動中」の子供を持つ保護者1,000名を対象とする「就職活動に対する意識調査(2023年度)」を行っています。

この調査によると、

・子供の就職活動に「関心があった」割合は71.3%

・子供の就職活動に「不安になったことがある」割合は56.0%

・子供の内定企業から内定確認の連絡(いわゆる「オヤカク」)を受けたことがある保護者の割合は52.4%

学生の保護者の多くは、学生の就職活動に関心を抱いたり、心配をしていることが分かります。

また、学生側が保護者に就職先の相談をすることも多いのです。

このオヤカク対策としても、HPとパンフレットは有効な手段です。

内定者フォローは学生ごとにカスタマイズして行う

外資系企業、大手企業ではなくベンチャー、中小企業を選んで選考を受ける学生の多くは、「大きな組織の一つの歯車としてではなく、少数精鋭の組織だからこそ自分自身に会社が向き合ってくれる」と期待しているケースが多いです。

内定者のフォローでは、集団で画一的に行うのではなく、学生一人一人に合わせたフォローをするのがベスト。

その分労力がかかりますが、内定を自社に決めてもらうこと、そして内定辞退を起こさないようにするために必要なコストです。

内定者のエンゲージメントを高める施策の思考法については、下の記事で詳しく説明しています。

ベンチャー、中小企業の採用スケジュール

これまでの内容を踏まえ、ベンチャー、中小企業向けの採用スケジュールについてご紹介します。

基本は通年採用。

各時期にやることは下の通り。

大学2年生 1月~3月

・採用スケジュールの作成

・採用人員の確認

・採用媒体の契約(スカウトなら:OfferBox、キミスカ等)

・採用人物像の作成

大学3年生

4月~9月

・スカウトの送信、カジュアル面談、選考、内定

外資系企業、大手企業の夏インターン参加を考えている、早期に就職活動を開始した学生へスカウトを送ります。

この時期に動き始めている学生は優秀人材の傾向が高いため、競合も多いです。

カジュアル面談のスケジュール調整は学生のスケジュールに合わせて柔軟に対応しましょう。

7月~9月は他社の夏インターンに伴ってスカウトの承諾数が増える傾向にあります。

・(コストをかける余裕があればインターン向け合同企業説明会へ参加)

|

point! スカウトはターゲット設定をした上で、漏れなく送る

スカウトを送れるOfferBox、キミスカでは、学生の要件を絞り込むことができます。

自社採用ターゲットに基づいて絞り込みを行い、母数形成のために漏れなく送っていきます。

スカウト送信数には上限があることが多いですが、承諾がなく自動でスカウト送信件数から外れるのが3日~1週間程度。

常にスカウト送信上限数を送っている状態にして、学生との接触機会を増やしましょう。

送信日時は平日の朝(学生の通学時間 8時頃~10時)、夕方(学生の帰宅時間 16時~)頃がおすすめです。

|

10月~3月

・スカウトの送信、カジュアル面談、選考、内定

外資系企業、大手企業の冬インターン参加、本選考を考えている学生へスカウトを送ります。

また、この時期は採用媒体の登録者が増える傾向にあります。

初めからベンチャー、中小企業志望の学生と接触できる件数も増えてきます。

大学4年生

4月~6月

・選考が最も熱い時期です。

・学生の他社選考状況を把握して選考フローを進めます。

7月~9月

・この時期から、選考離脱、内定辞退が減少します。

仮に10名の採用目標としているのであれば、7月までに6名~8名、7月以降に4~2名を確実に採用できるよう設定しておくとよいでしょう。

・内定者フォロー

内定者が増えてきているはずですので、内定者同士の顔合わせなど、小さなイベントを用意するのも良いでしょう。

10月~3月

・(余裕があれば 10月 内定式)

・内定者フォロー

・10月~ 大学院→就活への切り替え、公務員試験→民間企業への切り替えの学生が出てくるため、一時的にスカウト送信候補者が微増します。

ベンチャー、中小企業向け選考フロー

最後に、ベンチャー、中小企業向けの選考フローについて。

選考フローは各会社によりますが、大まかには下記の流れにするのが良いと考えています。

・ダイレクトリクルーティング中心に学生へ接触

接触時、学生への次回アクションの提案はハードルの低い「カジュアル面談」とすることで選考フローに乗る割合が高まります。

↓

・カジュアル面談

↓

・(書類選考)

学生のエントリー総数が多く見込めない場合には、書類選考はなくしても構いません。

↓

・1次面接 面接時に履歴書を持参

↓

・2次~3次面接

↓

・(最終面接前の面談)

採用担当の人員に余裕があれば実施することをおすすめします。

カジュアル面談担当者がこの最終面接前面談を担当し、学生の志望度合いの確認、他社選考状況を把握します。

自社の志望度合いが高まり切っていない場合には魅了付けを行います。

それでも他社の方が志望度合いが高い場合には、最終面接時期を調整します。

↓

・最終面接

↓

・内定者フォロー

まとめ

以上、ベンチャー、中小企業向けの採用スケジュールをご紹介しました。

日本の採用スケジュールの基本は3月1日以降の広報活動開始、会社説明会実施と6月1日以降の本選考の開始、そして10月以降の内定だし。

インターンシップ後の採用選考であれば、6月の採用選考開始時期にとらわれません。

外資系企業はこの基本のスケジュールよりも前倒しで採用活動を行っています。

ベンチャー、中小企業には他社の取りこぼしや他社が対応していない期間にチャンスがあります。

選考フローを整えたうえで、通年採用とダイレクトリクルーティングで採用を進めていくことをおすすめしました。

採用活動をスタートする際に欠かせないスケジュール。

自社の採用スケジュールを整理し、効果的なアプローチをとっていきましょう。

ミズサキでは採用スケジュール、採用戦略の設計の支援をしております。

ご相談は無料で承っていますのでお気軽にお問合せください。