従業員の定着率、生産性の向上のために欠かせない従業員のエンゲージメント。

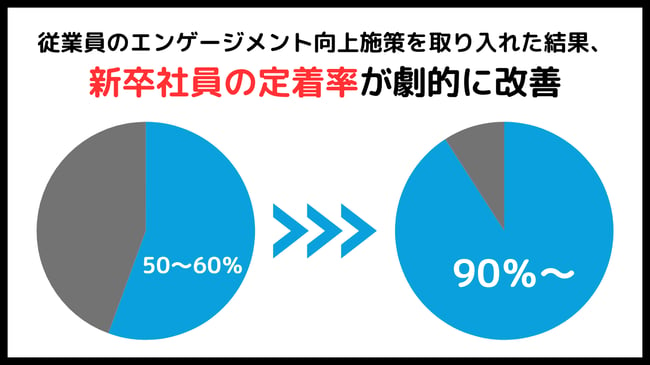

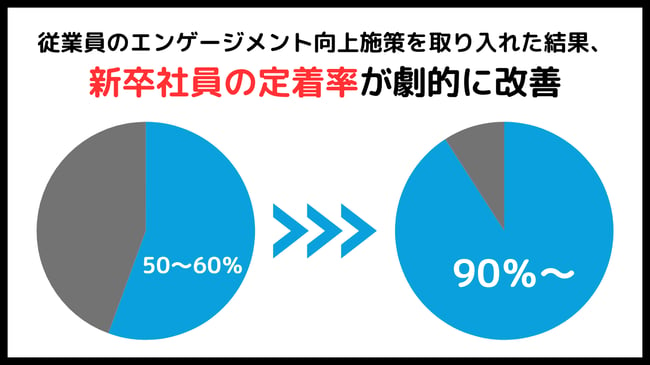

筆者が前職のベンチャー企業で採用人事の責任者を務めていたとき、もともとは新卒社員の定着率が50~60%と新人の定着に課題がありました。しかし、「エンゲージメント」にフォーカスした取り組みを始めたことで、新卒社員の定着率は90%以上に改善。組織におけるエンゲージメントの重要性を実感しました。

この記事では、私が取り入れている「従業員のエンゲージメントを向上させる方法」と、「エンゲージメントが高い企業の特徴やメリット」について解説していきます。

エンゲージメントとは何か

ビジネスにおいては、エンゲージメントという言葉は「職場(企業・団体)と従業員の関係性」や「自社と顧客との関係性」を表す際に用いられます。

従業員が会社に対してどれほど「愛着」や「貢献意欲」を持っているかを示す指標です。

従業員が会社のビジョンや価値観に共感し、自発的に仕事に取り組み、会社の一員として成長したいと強く感じている状態を指します。

また、会社側が従業員に対して持つ期待や、従業員の満足度向上を目指す姿勢、意欲を示します。

エンゲージメント(engagement)という言葉自体、「婚約」「約束」などの意味を持つ英単語です。

「深いつながりをもった関係性」を示す言葉といえます。

|

ポイントは「期待を持てる状態」を作り出すこと

婚約指輪のことを、”エンゲージメントリング”とも言いますよね。

カップルや夫婦関係をイメージすると分かりやすいですが、この深い繋がりを持った関係性であるエンゲージメントを支えているのは、双方が互いのことを「一番の相手である」と”期待を持てる”ことです。実際に一番の相手であることに越したことはないですが、ここでのポイントは”期待を持てる”ということ。

ある調査では、給料が出るかも怪しく、明日倒産するかも知れない状態の会社の従業員であっても、「期待を持てている」ことでエンゲージメント高く課題や仕事に取り組む例は多数あるようです。

「期待を持てる」状態を作り出すことがエンゲージメントにおいては最も重要になります。

|

従業員のエンゲージメントが高い組織の条件

従業員のエンゲージメントが高い組織では、従業員が自らモチベーションを高めて仕事に熱中するように、職場環境が適切にデザインされています。

それでは、従業員のエンゲージメントが高まる組織の条件に付いてみていきましょう。

|

エンゲージメントが高まる組織の条件

|

|

1.一人ひとりが明確な目的・目標を持っている

2.その目的・目標を達成するための、納得感のある戦略や戦術がある

3.都度、明確なフィードバックがある

4.最終的にコミュニティへの接続感(帰属意識)が得られる

|

明確な目的・目標

|

自身の将来のビジョン、または会社を通して、実現したい理想像を持っている状態 |

|

|

納得感のある戦略・戦術

|

目的・目標を達成するために、すぐに行動に移せる用意が出来ている |

|

|

明確なフィードバック

|

都度、数字などの分かりやすい結果、または評価や助言がある |

|

|

コミュニティへの接続感・帰属意識

|

組織から受け入れられている実感、仲間になれた感覚を持てる |

|

|

エンゲージメントが高い組織のメリット

エンゲージメントが高い状態にある組織には、以下のようなメリットが期待できます。

1.生産性の向上

従業員が主体的に仕事に取り組むため、生産性が向上し、結果として企業全体の業績向上につながります。

2.離職率の低下

従業員が会社に愛着を持ち、やりがいを感じているため、離職率が低下し、人材育成のコスト削減につながります。

3.顧客満足度の向上

エンゲージメントの高い従業員は、顧客に対してより熱意を持って対応するため、顧客満足度が向上します。

4.イノベーションの促進

従業員が積極的に意見を出し合い、新しいアイデアを生み出しやすくなります。

|

コラム

|

|

エンゲージメントの重要性に気づいた話

私は元々、あるベンチャー企業で採用責任者を務めていましたが、大学新卒の採用担当をすることになり、0から採用設計を行い、採用活動を少人数で行っていました。

何から始めていいか分からず、とにかくがむしゃらに自社をPRし続けたところ、運よく初年度の目標である3名の採用に成功。

しかし、この3名の採用にいたるまでには、多数の選考辞退や内定辞退がありました。

そして、ようやく迎え入れた3名のうち、2名はすぐに会社を去ってしまったのです...

社会人になって一番のショックだったと言っても良いかも知れません。

時間も労力もかけ、たくさんのやり取りの中で特別な存在とも言えるほど思い入れのある存在となった応募者から辞退の連絡を受けた時の気持ちは未だに忘れられません。

入社して彼らを迎え入れた喜びがすぐに悲しみに変わったもどかしさも頭から離れません。

私の採用責任者としての1年目は完全に失敗だったと言えるでしょう。

そこから、必死に「同じ過ちを繰り返さないよう」試行錯誤し、勉強を続けました。

そこで採用力を高め、早期退職を減らす方法として「これだ!」と感じたのが、エンゲージメントでした。

エンゲージメントは、従業員のパフォーマンス向上の切り口で語られることが多いですが、実際には選考離脱の防止としても強力に機能します。

それもそのはず。

会社へ期待できること、会社を通した自己実現や理想の社会の実現に期待できることは、そのまま応募者が「この会社の選考に最後まで進む/入社する」ことの後押しになるのですから。

選考中の辞退を減らし、早期退職をなくし、さらには入社後の成長にも繋がる、多方面で活用できるこのエンゲージメントに夢中になりました。

エンゲージメント関連の書籍を読み漁り、実際に職場で実践したり、経験者に話を聞きに行ったり。

あらゆる方法でエンゲージメントを学び、経験を積むことに集中してきました。

特にエンゲージメントについて参考になった書籍は『フロー体験』と『人を伸ばす力』。

この記事も、これらの書籍の考え方に基づいて書いています。

もし時間に余裕があれば、是非手に取って読んでみてください。

|

従業員のエンゲージメントを高めるためにやるべきこと

入社後の社員のモチベーションを支え、成長につなげる鍵となる、エンゲージメント向上の施策をご紹介します。

1.会社の企業理念、存在意義、実現したい理想の社会を打ち出す

目的や信念があり、それをもとに展開しているサービスが社会から受け入れられるのと同様に、あなたの会社の従業員も「目的・信念」をまず見出そうとしています。つまり、「自分が何をしたいか」という個人の夢や目標が、会社の将来を通して実現できるかを知ろうとするのです。

そこで、まずは会社の「ミッション・ビジョン・バリュー」や「パーパス・バリュー」などのフレームワークを活用して企業理念を作成し、会社の全体像と方向性が分かる「コンセプト」を用意します。

会社のコンセプト作りの6つのステップを以下の表にまとめたのでご活用ください。

| 6つのステップ |

注目するポイント

|

| 1.現状把握と分析 |

■自社の強み・弱み

自社の商品・サービス、技術力、企業文化などを客観的に評価します。

■競合分析

競合他社の強み・弱みを分析し、自社との差別化ポイントを見つけます。

■顧客分析

顧客のニーズ、価値観、行動パターンなどを深く理解します。

|

| 2.ターゲット設定 |

■理想の顧客像

自社の商品やサービスを最も必要としている顧客像を明確にします。

■ペルソナ設定

具体的な人物像を設定し、ターゲットの行動や思考をより深く理解します。

|

| 3.提供価値の明確化 |

■顧客の課題解決

自社の商品やサービスが、顧客のどのような課題を解決できるのかを具体的に示します。

■競合との差別化

競合他社との違いを明確にし、自社ならではの価値を提示します。

|

| 4.ブランドストーリーの作成 |

■企業理念

会社が目指す未来や社会への貢献などを盛り込みます。

■ブランドストーリー

企業の成り立ちやエピソードなどを交え、ブランドの世界観を構築します。

|

| 5.コンセプトの言語化 |

■簡潔で分かりやすい言葉

誰にでも理解できるシンプルな言葉で表現します。

■記憶に残るフレーズ

印象に残るキャッチーな言葉を選ぶと効果的です。

■社内外への浸透

コンセプトが社内外で共有され、行動指針となるようにします。

|

| 6.コンセプトの検証 |

■ターゲットへのヒアリング

ターゲットにコンセプトを伝え、反応を見てみましょう。

■社内での意見交換

社員からの意見を聞き、コンセプトをブラッシュアップします。

|

2.会社の目指す未来へのロードマップを用意する

作成したミッション、ビジョン、バリューを実現していくために会社がとる戦略、ロードマップを用意します。

社員は会社の歩んでいく未来に自分の未来を重ねるため、会社のロードマップができていれば、社員はより会社に「期待を持てる状況」をつくりやすくなります。

3.社員一人ひとりのキャリアプランを一緒に考える

会社のこれからの歩み・ロードマップが作られたことで、社員は自分たちが「会社でできること」「まだいまはできていないけれどできるようになること」を考えることができるようになりました。

企業と従業員という関係において、「目標を一緒に作り、達成に向かって共に歩むこと」以上に強固な関係性はありません。会社は社員と一緒に社員の将来像・キャリアプランを設計していきましょう。

キャリアプランの設計は、「社員の現状」「会社が提供できること」「提供していくこと」を整理していきます。

まずは社員の現状把握とその目標設定の支援について、以下の要領で進めていきましょう。

|

社員の現状把握・目標設定サポートの実施方法

|

|

1.個別面談の実施

定期的な面談を通じて、社員のキャリアに対する考え方、目標、悩みなどを聞き出します。

2.強み・弱みの分析

強みは伸ばし、弱みは補うための具体的な行動計画を一緒に考えます。

3.キャリアパス提示

将来的なキャリアパスを複数提示し、社員が自身のキャリアをイメージできるようにします。

4.目標設定のサポート

目標をSMART(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-based)に設定し、達成に向けて具体的な行動計画を立てます。

|

SMARTとは?

目標設定に取り入れるべき要素を表したフレームワークで、以下の要素の頭文字が使われています。目標設定時にこれらの要素が組み込まれているかを確認しながら進めましょう。

- Specific → 具体的かつ限定的か

- Measurable → 定量化されているか

- Achievable → 達成可能か

- Relevant → 社員の価値観や長期的な目的と一致しているか

- Time-based → 現実的かつ野心的な期限設定か

|

|

次に会社が提供できることについて整理していきます。ここに出てくる項目を今は提供できない場合、「将来的に社員の支えがあって会社が成長することで提供できる会社になる」、ということを伝えるのも良いでしょう。

|

会社が提供できること【1】

|

|

教育・研修プログラムの提供

1.ニーズに合わせた研修 1.ニーズに合わせた研修

社員のキャリア目標達成に必要なスキルや知識を習得できる研修プログラムを提供します。

2.OJTの充実

経験豊富な社員とのOJTを通じて、実践的なスキルを身につける機会を提供します。

3.外部研修の支援

必要に応じて、外部の研修プログラムへの参加を支援します。

|

|

会社が提供できること【2】

|

|

キャリア開発制度の導入

1.ジョブローテーション

異なる部署を経験することで、多様なスキルを身につける機会を提供します。

2.メンター制度

経験豊富な社員がメンターとなり、キャリア相談やアドバイスを行います。

3.キャリアアップのための評価制度

目標達成度や貢献度を評価し、キャリアアップに繋がる制度を導入します。

|

|

会社が提供できること【3】

|

|

社内環境の整備

1.情報共有の促進

社内ポータルサイトや社内報などを活用し、キャリアに関する情報を共有します。

2.キャリアイベントの実施

キャリアに関するセミナーやワークショップを開催し、社員の意識を高めます。

3.柔軟な働き方の導入

テレワークやフレックスタイム制など多様な働き方を導入しワークライフバランスを支援します。

|

4.評価・アドバイス・結果を社員に受け取ってもらう

社員が、会社から認めてもらえているという実感を持てたり、キャリア達成のために今の自分の成果を正当に見てくれているという期待を持てるようになるために、今やっている仕事の成果と評価を都度、分かりやすく受け取ってもらいます。

営業であれば、結果である数字が明確なフィードバックになることもありますし、数字で分かりにくいものは上司、会社がしっかりと見てフィードバックしていきましょう。このフィードバックに社員側が納得感を持った時、会社というコミュニティへの接続意識が芽生えていきます。

フィードバックの一つでもある評価制度作成時のポイントは以下の通り。

| 評価制度の目的を明確にする |

■何を評価したいのか

能力、成果、行動、ポテンシャルなど、評価の軸を明確にすることが重要です。

■評価制度導入の目的

社員のモチベーション向上、人材育成、組織目標達成など、具体的な目的を設定します。

|

| 評価基準を具体的に設定する |

■客観的な評価基準

定量的な数値目標や、行動指標などを設定することで、評価が主観的にならないようにします。

■多角的な評価

能力だけでなく、行動や態度なども評価することで、より総合的な評価が可能になります。

|

| 評価方法を選ぶ |

■絶対評価

個人の能力や成果を基準に評価する方式です。

■相対評価

他の社員との比較によって評価する方式です。

■目標管理制度(MBO)

上司と部下が共同で目標を設定し、その達成度を評価する方式です。

|

評価周期を決める

|

■年1回

年末にまとめて評価を行う方法です。

■半期に1回

半期ごとに評価を行うことで、より頻繁にフィードバックを行うことができます。

■随時

必要に応じて随時評価を行う方法です。

|

| 評価結果の活用方法を考える |

■昇給・昇進への反映

評価結果を給与やポジションに反映させることで、社員のモチベーション向上に繋がります。

■教育・研修への活用

評価結果に基づいて、必要な教育・研修プログラムを提供します。

■キャリア開発への活用

キャリアパスを設計し、個々の社員の成長を支援します。

|

社員への周知徹底

|

■評価制度の説明会

評価制度の内容を社員に分かりやすく説明します。

■質問受付

社員からの質問に丁寧に回答し、疑問点を解消します。

■意見交換

社員の意見を聞き、制度を改善していきます。

|

| 公平性と透明性の確保 |

■評価基準の公開

評価基準を明確にし、社員に公開することで、公平性を確保します。

■評価者への研修

評価者に対して、公平な評価を行うための研修を実施します。

■異議申し立て制度

評価結果に納得いかない場合、異議申し立てができる制度を設けます。

|

| 定期的な見直し |

■制度の運用状況を評価

制度が効果的に機能しているか、定期的に評価します。

■社員の意見を反映

社員の意見を聞き、制度を改善していきます。

■時代の変化に対応

社会の変化や会社の状況に合わせて、制度を柔軟に見直します。

|

選考中のグリップ力UP│エンゲージメント

エンゲージメントの概念は、入社した従業員だけでなく、選考前~後の自社応募者にもあてはめることができます。

エンゲージメントの重要ポイントを踏まえて、選考離脱・内定辞退を防ぐための、選考グリップ力を高めるエンゲージメント施策をご紹介します。

①応募者が明確な目的・目標を持てるよう手助けする

面接前の面談、面接中、内定後の面談時に、応募者の将来像や理想の状態を把握する。応募者にまだ将来像がなければ、一緒に作っていきます。

面談・面接中のトークでは「5年後、10年後には、プライベートや仕事でどうなっていたいか?」と聞きます。

応募者の素質や強みを把握し、一緒に設計することができればなお良いです。

②その目的・目標を達成するために、納得感のあるキャリアを思い描いてもらう

①で聞き出し、設計した目標に向かって、自社に入社することでできること、得られることを一緒に考え、伝えていきます。

例えば5年後には裁量権のあるリーダーになり、10年後には新規事業を立ち上げる、という目標に対しては、自社でそれが実現可能であることを伝えます。

実現のための戦略も、〇年後にはこのスキルや経験をこの仕事で培って~と具体的に示していきます。

または社会をこう変えたい、というような目標に対しては、自社でできることと、「あなたが入社すること」で実現可能になる土台があることを伝えていきます。

ポイントは、今はないものでも良いということ。将来に対する期待を持てる用意のあることが重要です。

③キャリア実現のために、現在地の把握をする

②でイメージを持つことができた自身の目標達成のための戦略(キャリア)を実行するために、現時点のフィードバックを行います。

今足りていないこと、今用意しておくべきこと。

足りないものが会社にいることで得られること、用意すべきものを会社が手助けしてくれることも合わせて伝えていきます。

応募者にとっての現在の分析(フィードバック)を、会社が入社前に一緒にしてくれるということは、そのまま入社後の将来への期待に変わります。

都度、明確なフィードバックのある会社である、と信頼してもらうことが重要です。

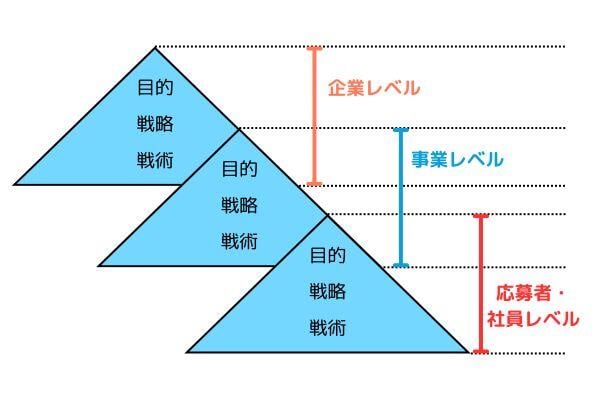

また、このフィードバック時には、会社の企業理念→事業レベルを踏まえて、応募者の将来像と現在地を捉えるようにします。

下のカスケードダウンを意識し、応募者の現在のレベルと会社でできることの関係性を知ってもらうと効果的です。

④会社が応募者を評価していて、迎え入れる用意があることを伝える

最終面接や内定後には、応募者に対して、会社側がこれまでの面談、面接を通して評価をしている点、「あなただからこそ」「具体的にこのような形で」活躍してくれるという期待を持っていることを率直に伝えます。

そして、会社全体が応募者を迎え入れたいと考えていることを示します。

応募者に対して、重要感を持ってもらうことがポイントです。

まとめ

ここまで、エンゲージメントという観点で、社員や応募者との強いマッチングを引き出し、結果的に成果を高めたり会社の成長力をあげる方法をご紹介しました。

ミズサキではこうしたノウハウを生かしながら、採用戦略設計、入社後のフォロー体制の支援を行っています。

無料でご相談を承っておりますので、「エンゲージメント」にご興味のある方は是非お問い合わせください。