今年も高卒採用の季節がやってきました!

既に高校へは求人票の送付を済ませておりますでしょうか。

これから送付するという方もいらっしゃるかもしれません。

7月は求人公開がスタートする時期です。

現在、様々な取り組みをされていることかと思います。

毎年多くの企業様からご相談をいただきますが、特に高卒採用が本格化するこの時期、

「何から手をつければいいのか」

「どうすれば他の企業と差をつけられるのか」

といったお悩みの声をよく耳にします。

高卒採用は、独自のルールとスケジュールの中で進む、非常に特殊な採用活動です。

そして、その成否を大きく左右する極めて重要な月が、まさにこの「7月」なのです。

7月1日に企業の求人票公開と学校訪問が解禁されるこのタイミングで、いかに戦略的に、そして誠実に動けるか。

それが9月の応募者数、ひいては未来の有望な人材との出会いを決定づけると言っても過言ではありません。

今回は、この勝負の1ヶ月を乗り切るための「高校新卒採用│7月の戦略」をご紹介。

採用担当者の皆様が今すぐ実践できる具体的なアクションプランを徹底解説します。

はじめに:高卒採用における7月の戦略的意義

まず大前提として、高卒採用は一般的な大卒採用とは全く異なるルールの上で成り立っています。

それは「三者間協定」と呼ばれる、厚生労働省、文部科学省、そして主要経済団体によって定められた独自の枠組みです。

この協定の根底にあるのは、「学業を優先し、社会経験の少ない高校生を過度な競争やプレッシャーから守る」という考えです。

この考えを理解することが、高卒採用成功への第一歩となります。

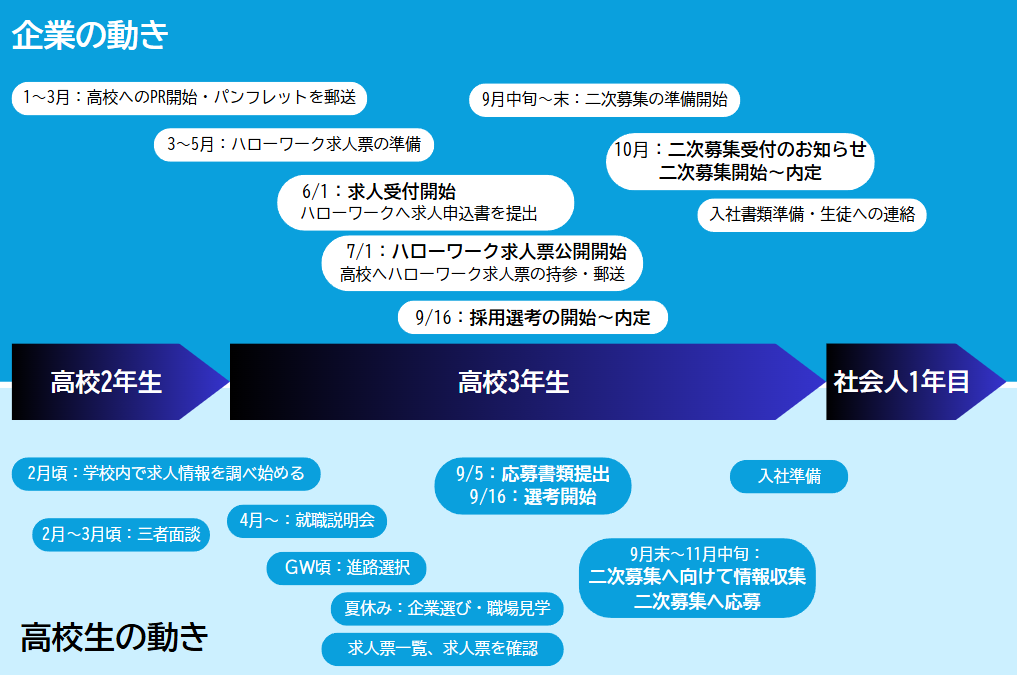

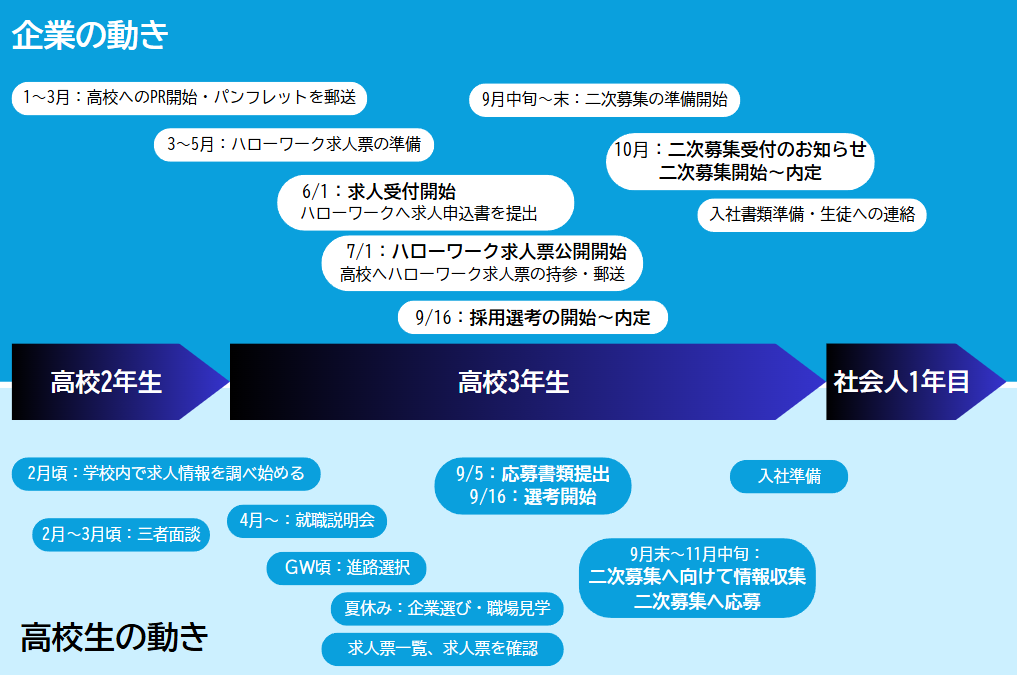

この考えの基、高卒採用では大卒採用にはない、独自のスケジュールがあります。

高卒採用 スケジュール

高校新卒採用で抑えておきたいのは下の5つの日程です。

<2025年卒 高卒採用選考スケジュール 主要5日程>

|

6月1日

|

ハローワーク:求人受付開始

|

|

7月1日

|

ハローワーク:求人票公開開始

高校への求人票持参・郵送

|

|

9月5日

|

高校・高校生:応募書類提出開始

|

|

9月16日

|

採用選考の開始~内定

※高校新卒採用では、企業は書類選考を行うことが出来ません

|

|

10月頃

|

二次募集開始

|

スケジュールの中で、7月1日は企業から学校への求人票提出と学校訪問が解禁される「スタートの日」です。

9月5日の応募書類受付開始、9月16日の選考開始に先立ち、企業が高校生や先生方と公式な接点を持てる最初の機会となります。

つまり7月は、自社の魅力を伝え、信頼関係を築くための「種まき」の期間。

この初期段階での活動の質と量が、秋の収穫(採用成功)を大きく左右するのです。

高卒採用のスケジュールについて、詳細については下の記事で解説しています。

是非ご確認ください↓

7月に必須となる3つの主要活動と成功の鍵

では、具体的に7月に何をすべきなのでしょうか。

ここでは、絶対に外せない3つのアクションについて、その目的と成功のポイントを解説します。

1. 未来の仲間を惹きつける「求人票」戦略

7月1日以降、企業はハローワークの確認印が押された求人票を学校へ提出できるようになります。

多くの企業がこれを単なる事務手続きと捉えがちですが、それは大きな間違いです。

高校生にとって、求人票は「企業との最初の出会い」であり、彼らが応募を検討する上で最も重要な情報源となります。

また、高校には7月から多くの求人票が届きます。

その求人票は学校内でアクセスできるようにまとめられます。

この際、すぐにアクセス(多くの場合は表示順があります)できる位置につけられるようにすることと、抽出される情報(求人の基本情報をピックアップしてまとめられていることが多いです)を目につく内容にしておくこともポイント。

これは高校への求人票提出のスピードと、求人情報の各項目の冒頭を工夫することで対応できます。

ハローワークの求人票という統一フォーマットだからこそ、内容で差がつきます。

高校生が、

「この会社、面白そう!」

「ここで働いてみたい!」

と感じる求人票とはどのようなものでしょうか。

高校生に響く求人票のポイント

・仕事の魅力を「一言」で伝える:

- (△)部品を製造している会社です。

- (◎)スマートフォンや自動車に欠かせない部品を作り、世界中の人々の暮らしを支えている会社です。

→このように、自分の仕事が社会とどう繋がっているのかを伝えることで、仕事への誇りややりがいを想起させます。

・働く姿を「具体的」にイメージさせる:

「1日の仕事の流れ」をタイムスケジュールで示したり、実際に働く先輩社員の写真を掲載したりすることで、高校生は入社後の自分を具体的に想像でき、漠然とした不安が解消されます。

・「成長できる環境」を明確にする:

「未経験者歓迎」だけでは不十分です。

「入社後3ヶ月間は先輩がマンツーマンで指導するブラザー・シスター制度があります」

「資格取得費用は全額会社が負担します」

など、具体的な教育・サポート体制を示すことで、高校生は安心して挑戦できます。

・「働きやすさ」を数字で示す:

「アットホームな職場です」といった抽象的な言葉よりも、

「年間休日125日」

「平均残業時間 月5時間」

「有給取得率85%」

など、具体的な数字が信頼と安心に繋がります。

求人票は、自社の魅力を高校生に届けるための「ラブレター」です。

企業の「等身大の魅力」を、彼らの心に響く言葉で丁寧に綴ることが、採用成功への第一歩です。

2. 先生を強力な味方につける「学校訪問」と関係構築術

7月1日から解禁される学校訪問は、進路指導の先生方と直接対話し、信頼関係を築くための絶好の機会です。

高校生は進路について先生に相談することが多く、先生からの推薦は絶大な影響力を持ちます。

訪問の目的は、単に求人票を届けることではありません。

先生方を自社の「応援団」「採用パートナー」にすることです。

信頼を勝ち取る学校訪問のポイント

・「先生が知りたい情報」を提供する:

先生方が生徒に企業を紹介する際、求人票だけでは分からない情報を求めています。

「どんな生徒がこの会社に向いていますか?」

「入社後の教育は具体的にどうなっていますか?」

「過去に採用した卒業生は元気にやっていますか?」

といった質問に誠実に、そして具体的に答えられるよう、補足資料を準備しましょう。

・「パートナー」としての姿勢を示す:

「求人を出しに来ました」という姿勢ではなく、「先生方と一緒になって、生徒さんたちの輝ける未来をサポートしたい」というパートナーシップの意識で臨むことが大切です。

学校の教育方針や生徒たちの特徴に耳を傾け、自社がどう貢献できるかを伝えましょう。

・一回きりで終わらせない継続的なコミュニケーション:

信頼関係は一朝一夕には築けません。

訪問後のお礼の連絡はもちろん、企業の近況報告や、採用した卒業生の活躍ぶりを定期的に伝えるなど、地道なコミュニケーションを継続することが重要です。

ある先生は「頻繁に連絡をくださる企業は熱意を感じるので、生徒にも優先的に紹介したくなる」と仰っていました。

・パンフレット、レターを添える:

高卒採用を実施する企業の中で、パンフレットやレターを送っている企業は少なくありません。

先生と生徒に対して、あなたの会社の採用に対する熱意を伝えるのに効果的です。

求人票だけでは伝えきれないソフトな情報(写真、動画、職場環境、先輩社員の言葉、代表や採用責任者の言葉等)で訴求していきましょう。

学校訪問は、採用活動であると同時に、地域社会との繋がりを深める「広報活動」でもあります。

誠実な対話を重ねることが、次年度以降にも繋がる貴重な資産となるのです。

3. ミスマッチを防ぐ「応募前職場見学」の極意

職場見学は、高校生が企業のリアルな姿に触れることができる、ミスマッチ防止の切り札です。

入社後の「こんなはずじゃなかった…」を防ぎ、定着率を高めるために極めて有効な手段と言えます。

しかし、ここで絶対に忘れてはならないのは、職場見学は「選考の場ではない」ということです。

あくまで「相互理解」を深めるための場であるという認識を徹底し、高校生にプレッシャーを与えない配慮が求められます。

効果的な職場見学のポイント

・高校生は「会社の空気」を見ている:

アンケートによると、高校生が見学時に最も注目しているのは「社内の清潔さ」と「社員の対応・態度」です。

整理整頓された職場環境はもちろん、すれ違う社員が笑顔で挨拶するなど、会社全体の「歓迎ムード」が何よりも雄弁に企業の魅力を伝えます。

・案内役は「年の近い先輩社員」が最適:

特に高卒で入社した若手社員に案内役を任せると、高校生は親近感を抱き、本音の質問をしやすくなります。

「仕事で大変なことは何ですか?」

「どうやって仕事を覚えましたか?」

といったリアルなやり取りを通じて、働くことへの理解が深まります。

・「良い面」も「大変な面」も正直に伝える:

仕事のやりがいや楽しさだけを伝えるのではなく、「夏場は工場が暑くなる」「覚えることが多い最初は大変かもしれない」といったリアルな側面も正直に話すことが、かえって信頼に繋がります。

誠実な情報提供こそが、入社後のギャップをなくし、長期的な活躍の土台を作るのです。

職場見学は、企業が高校生から「値踏みされる審査の場」でもあります。

会社を良く見せる「ショーケース」ではなく、働くことのリアルを体験してもらう「オープンキャンパス」と捉え、全社一丸となって取り組むことが成功の鍵です。

高卒採用を成功に導くためのお役立ち情報

今後の採用活動を計画的に進めるための参考資料としてご活用ください。

①高卒採用年間スケジュール

高卒採用の全体像を把握し、特に7月がどのフェーズに位置するかを理解することで、計画的な活動が可能になります。

※スケジュールは年度により変更の可能性があるため、必ず最新情報をご確認ください。

|

時期

|

主要活動

|

関連法規/ルール

|

|

〜5月

|

早めの採用計画立案

|

三者間協定

|

|

5月〜6月

|

求人票の作成、学卒求人説明会参加・登録用紙受け取り

|

三者間協定

|

|

6月1日〜

|

ハローワークによる求人申込書受付開始

|

三者間協定、厚生労働省指針

|

|

7月1日〜

|

企業による学校への求人申込及び学校訪問開始

ハローワークが受理した求人票の受け取り・学校への送付

応募前職場見学の受け入れ開始

|

三者間協定、学校斡旋原則、直接接触禁止、求人票確認印必須

|

|

8月〜9月

|

選考準備

|

三者間協定

|

|

9月5日〜

|

学校から企業への生徒の応募書類提出開始

|

三者間協定、全国高等学校統一応募用紙使用

|

|

9月16日〜

|

企業による選考開始及び採用内定開始

|

三者間協定、一人一社制原則

|

|

10月以降

|

二次募集や補充選考の実施、

|

三者間協定、都道府県別スケジュール

|

②職場見学における禁止事項と推奨事項

コンプライアンスを遵守しつつ、職場見学の効果を最大化するためのポイントです。

「選考ではない」という原則を常に念頭に置いてください。

|

カテゴリ

|

事項

|

補足・関連情報

|

|

禁止事項

|

選考と受け取られかねない質問やアンケート

|

個人情報収集や不当な質問は厳禁

|

|

個人情報の収集

|

職場見学の場で生徒の個人情報を収集しない

|

|

応募書類をはじめ、生徒に「職場見学のお願い・職場見学確認書」以外の提出を求めること

|

参加アンケートなども含まれる

|

|

内定と受け取られるような話

|

生徒に不当な期待やプレッシャーを与えない

|

|

利益供与(交通費実費を除く)

|

金銭、債務免除、低額販売なども含まれる

|

|

家庭訪問

|

採用内定後も同様に禁止

|

|

推奨事項

|

実施時期は学業に影響の少ない夏休み期間などに

|

高校生の学業優先を配慮

|

|

あくまで採用選考ではないと認識

|

相互理解を深める場であることを徹底

|

|

社内の清潔さを保つ

|

高校生が注目するポイント

|

|

社員全員が笑顔で挨拶し、生き生きと働く姿を見せる

|

会社の雰囲気を伝える重要な要素

|

|

高校生と年齢の近い先輩社員(高卒出身者優先)を案内役にする

|

親近感と共感を促し、具体的なロールモデルを示す

|

|

仕事のリアルな側面(大変さも含む)を具体的に伝える

|

ミスマッチ防止に極めて重要

|

|

質問しやすい雰囲気づくり

|

生徒の疑問や不安に丁寧に応える

|

|

会社全体で取り組む意識を持つ

|

短期間でなく、日常的な企業文化として示す

|

|

所要時間は1〜1.5時間程度に要点を絞る

|

限られた時間で効果的に魅力を伝える

|

③高校生が企業選びで重視するポイントと企業が訴求すべき情報

高校生のニーズを理解し、それに合致した情報を効果的に伝えることで、応募意欲を高め、ミスマッチを防ぎます。

|

高校生が重視するポイント

|

企業が訴求すべき情報(求人票・学校訪問・職場見学等で)

|

|

働きやすさ(休暇、残業、女性の働きやすさ)

|

明確な勤務条件(残業なし、年間休日○日)、休暇制度、女性活躍推進の取り組み

|

|

給与や賞与の高さ

|

明確な給与体系、賞与実績、昇給制度

|

|

仕事内容(興味が持てるか、好きなことを活かせるか)

|

具体的な仕事内容(一言で伝わる表現、1日の流れ、写真)、社会貢献性

|

|

成長環境(未経験でも成長できるか、手に職がつくか)

|

教育・成長の仕組み(マンツーマン指導、研修制度、資格支援、OJT)

|

|

キャリアの広がり(様々な仕事に挑戦できるか)

|

入社後のキャリアパス、部署異動や職種変更の可能性

|

|

職場の雰囲気(働く人の表情、ウェブサイトの雰囲気)

|

社内の清潔さ、社員の生き生きとした働き方、若手社員の活躍事例

|

|

身近な接点(家族の利用、親の業界)

|

地域貢献活動、職業体験の受け入れ、ファミリーデーの実施

|

|

新人へのサポート体制

|

メンター制度、1on1ミーティング、オンボーディングの具体的な内容

|

|

卒業生の入社後の様子

|

卒業生の活躍状況の報告、先輩社員の声やインタビュー

|

|

求める人物像の具体性

|

求める人物像の具体化(どんな人に来てほしい

|

まとめ:7月の活動が未来の採用を左右する

高卒採用における7月は、単なるスケジュールの始まりではありません。

9月以降の採用活動全体の流れを決定づける、最も重要な「初期設定」の期間です。

求人票で、未来の仲間への想いを届ける。

学校訪問で、先生方との信頼の絆を築く。

職場見学で、企業のリアルな魅力を誠実に伝える。

この3つの活動一つ一つに心を込め、戦略的に取り組むことが、高校生から「選ばれる企業」になるための絶対条件です。

そして、その取り組みは単年度の採用成功に留まらず、入社後の定着、ひいては企業の持続的な成長の礎となります。

高卒採用は、未来を担う若者を育成し、地域社会に貢献する、非常に価値ある活動です。

この記事が、皆様の7月の活動の一助となり、素晴らしい若者との出会いに繋がることを心から願っております。

もし、高卒採用に関して具体的なお悩みやご相談がございましたら、いつでも私たちミズサキ株式会社にお声がけください。豊富な知見とノウハウで、貴社の採用成功を全力でサポートいたします。

高卒採用の7月に取り組む戦略については、さらに詳細にまとめた解説資料をご用意しております。

無料でダウンロードできますので、是非ご活用ください↓