採用広報とは、オウンドメディアやSNSなどを通じて、自社の「リアルな実態」と「働く魅力」を継続的に発信することです。

なぜ今、採用広報が重要なのでしょうか?

それは、自社発信で求職者に情報提供することで、主体的にポジティブな企業イメージを構築するためです。

インターネットや生成AIが普及した現在では、従来の求人広告だけを見て応募や入社を決める人はほとんどいません。

求人広告を見て興味を持った求職者は、必ずと言っていいほど、採用サイトやSNS、ブログなどの情報を調べています。

事実、日本最大級の転職サイト『エン転職』を運営するエン・ジャパン社の調査によれば、転職活動中の求職者の88.7%が企業のコーポレートサイトを閲覧し、70.4%が採用ホームページを閲覧していることがわかっています。

同様に、マイナビ社の調査でも、アルバイトの仕事探しにおいて85.9%の求職者が企業HP・採用サイトを閲覧すると回答しており、この行動は雇用形態を問わず広範に見られています。

その結果、十分な応募が集まらなかったり、選考途中で候補者の意欲が低下して内定辞退や選考離脱が増加するなど、選考プロセス全体に悪影響を与えてしまう可能性が高いのです。

そのため、採用活動を成功させるためには、第三者による情報だけでなく、自社発信の情報提供を行い、自社の正しいイメージを持ってもらう必要があります。

しかし、採用広報には「ネタ切れ」による活動ペースの停滞や、「炎上」によるマイナスブランディングといったリスクも存在します。採用広報を始めるためには、このような典型的な失敗を避けるためのノウハウを身につけている必要があります。

本記事では、採用広報の「戦略設計」、広報活動を正しく評価する「KPI設定」、そして継続の鍵となる「ネタ作りの方法」まで、リスク対策を含めて徹底的に解説します。「失敗しないための型」を学び、採用広報を成功させましょう。

採用広報とは?なぜ今、多くの企業が注力するのか

採用広報は、単なるトレンドではなく、現代の採用活動において不可欠な戦略となっています。

まずは、その定義、注目される背景、そして導入によって得られる具体的なメリットについて解説します。

採用広報の定義と「採用ブランディング」との違い

採用広報とは、前述の通り、オウンドメディア(自社ブログや採用サイト)やSNSなどを活用し、自社のリアルな実態や働く魅力を継続的に発信し、求職者との良好な関係を築く活動を指します。

よく似た言葉に「採用ブランディング」がありますが、両者は目的と役割が異なります。

| 採用広報 |

採用ブランディング |

| 具体的な情報(社員インタビュー、社内制度、企業文化など)を発信し、求職者に「知ってもらう」「理解してもらう」ための関係構築活動です。 |

「〇〇社といえば、挑戦できる風土だ」といった共通イメージを求職者の心の中に構築する活動です。 |

採用ブランディングが「どう思われたいか」というイメージ戦略であるのに対し、採用広報はそのイメージを裏付けるための「具体的な情報発信」という実行手段、と考えると分かりやすいでしょう。

売り手市場だけじゃない?採用広報が急務とされる3つの背景

多くの企業が採用広報に注力し始めた背景には、主に下記の3つの社会変化があります。

- 労働人口減と採用難易度の上昇

- 求職者の価値観変化(透明性とリアルな情報の重視)

- 潜在層(転職顕在層以外)へのアプローチの必要性

順番に見ていきましょう。

労働人口減と採用難易度の上昇

少子高齢化に伴い、労働力人口は減少傾向にあります。

厚生労働省が公開している一般職業紹介状況からもわかる通り、有効求人倍率は高止まりし、企業が求人を出しても人が集まらない「売り手市場」が常態化しています。(令和7年9月分では、有効求人倍率は1.2倍。)

また、帝国データバンクが発表した人手不足倒産の動向調査によれば、「人手不足倒産」が過去最多を更新し続けており、2024年は前年比約1.3倍に増加しているとわかっています。

求職者の価値観変化(透明性とリアルな情報の重視)

現代の求職者は、給与や待遇といった条件面だけでなく、「企業理念への共感」「社風とのフィット感」「働きがいの有無」といった価値観を重視します。

そのため、企業の「リアルな姿」や「透明性の高い情報」を求める傾向が強まっています。

潜在層(転職顕在層以外)へのアプローチの必要性

「今すぐ転職したい」という顕在層だけでなく、「良い会社があれば考えたい」という転職潜在層へのアプローチが重要になっています。

採用広報は、こうした潜在層に対しても継続的に情報を届け、自社のファンになってもらうための有効な手段です。

事実、LAPRAS社は潜在層へのアプローチを行うことで、エンジニアの採用に成功しています。

採用広報導入のメリット|認知拡大・ミスマッチ防止・コスト削減

採用広報に戦略的に取り組むことで、大きなメリットを得ることができます。

事実、2024年1月のTalentX社の調プレスリリースによると、企業の57.9%がすでに採用オウンドメディアを運用しており、約97%が「早くからやっておくべきだった」と感じていたという調査結果が発表されています。

認知度の向上(母集団形成)

自社の魅力や働き方を継続的に発信することで、これまで接点のなかった層にも企業名が届き、認知度が向上します。 結果として、「この会社、面白そうだ」と感じる候補者が増え、応募の母集団形成につながります。

事実、リクルート社の調査によれば、求職者の44.5%が人的資本の情報開示により選考参加優先度が向上すると回答しています。

ミスマッチの防止(定着率向上)

良い面だけでなく、リアルな社風や仕事の厳しさも発信することで、候補者は「自分に合うか」を吟味できます。

この「ありのまま」の理解が進むことで、入社後の「こんなはずじゃなかった」というギャップが減り、ミスマッチ防止や定着率の向上に直結します。

また、先ほど紹介したリクルートの調査では、「従業員が会社をどう評価しているか分かる調査結果を提供している」企業は、わずか30.3%に過ぎないと述べられています。

つまり、「リアルな実態」や「透明性の高い情報」を発信するだけで、候補者から見ると誠実な上位3〜5割の企業に入ることができ、情報開示に消極的な競合他社との差別化が可能となります。

採用コストの削減と効率化

採用広報を通じて自社のファンが増え、直接応募やリファラル採用(社員紹介)が増加すれば、高額な求人広告費や人材紹介手数料への依存度を下げることができます。

長期的に見れば、採用コストの最適化に大きく貢献します。

メリットだけではない「採用広報」のデメリットとリスク対策

採用広報は多くのメリットをもたらしますが、その一方で、実行にあたっては必ず直面するデメリットやリスクが存在します。ここでは、典型的な3つの課題とその対策を解説します。

効果が出るまでに時間がかかる(中長期戦の覚悟)

採用広報は、求人広告のように「掲載したらすぐ応募が来る」といった即効性のある施策ではありません。

記事を数本公開したからといって、すぐに応募数が激増することは稀です。

コンテンツが蓄積され、検索エンジンに評価されたり、SNSで認知されたりするまでには、最低でも半年から1年はかかります。成果が出る前に「効果がない」と判断され、施策が頓挫してしまうケースが後を絶ちません。

現場社員の工数負担と「やらされ感」

リアルな情報を発信するためには、現場社員へのインタビューや記事のレビューなど、多くの協力が不可欠です。

大企業の経営・人事責任者に対する調査で、「採用施策を十分に実行できていない理由」を尋ねたところ、第1位は「必要なスキルを持つ専門人材が不足」(63.0%)、第3位は「時間/工数の不足」(40.7%)でした。

また、採用広報サービスを提供するtalentbook株式会社の調査によると、採用広報を行う中で72.6%が「人事部と広報部との連携」に課題があると感じているとされています。

通常業務で多忙な社員にとって、採用広報への協力は「追加の業務」と捉えられがちです。「やらされ感」が蔓延すると、コンテンツの質が低下したり、協力が得られなくなったりします。

不適切な発信による「炎上リスク」とミスマッチ

SNSやブログは誰でも閲覧できるため、発信する情報には細心の注意が必要です。

事実と異なる情報や、特定の層を不快にさせる表現、内規に反する情報などを発信してしまうと、企業の信頼を失墜させる「炎上」につながるリスクがあります。

事実、エフェクチュアルの調査によれば、企業の約20%(5社に1社)が、実際にSNSや口コミを原因とした「炎上」やクレームを経験しています。

しかし、企業側の対策は驚くほど遅れています。エルテス社の調査では、SNSの炎上対策を講じている企業はわずか35%。特に、まだトラブルを経験していない企業に限れば、対策実施率は23.7%と、対策意識が極めて低いのが現状です。

また、実態以上によく見せようと「盛った」情報を発信すれば、かえってミスマッチを助長する恐れがあります。

リスクはあれど、人材確保のためには採用広報は必要

これまでに、採用広報のデメリットやリスクについて解説してきましたが、採用の難易度が上がり続ける今の状況では、採用広報は避けられません。

制作ガイドラインの策定や運用体制の整備、外部サービスを利用することによって、ほとんどのデメリット・リスクは回避可能です。

これから解説する運用方法を読んで、必要であれば外部サービスの利用も視野に入れながら採用広報を始めましょう。

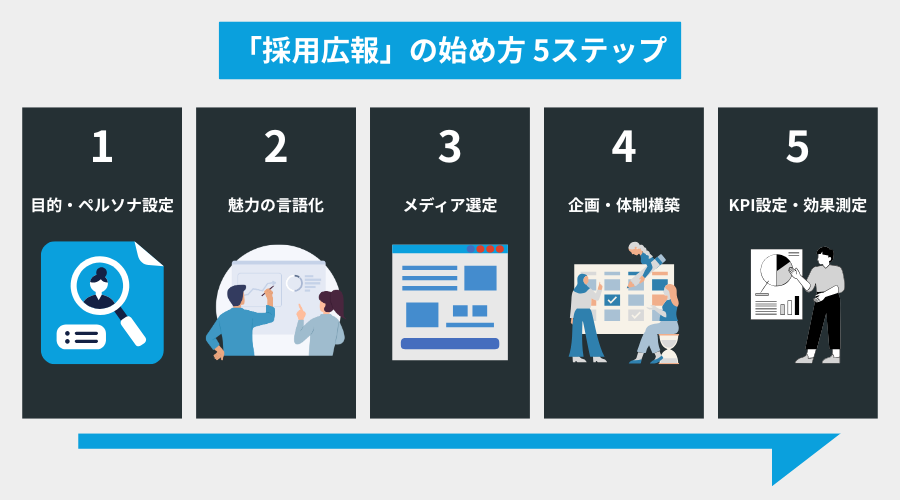

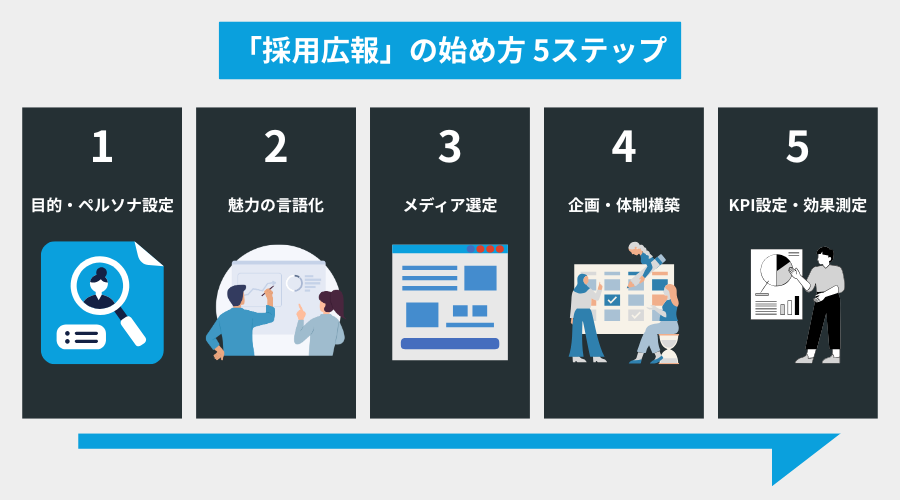

失敗しないための「採用広報」の始め方 5ステップ

採用広報を「なんとなく」始めても成果は出ません。

ここでは、失敗しないための戦略的な5つのステップを解説します。

ステップ1:目的とターゲット(ペルソナ)の明確化

最初に行うべきは、「誰に」「何のために」発信するのかを定義することです。

採用広報を行う目的

「新卒エンジニアの母集団形成」「中途営業職のミスマッチ防止」など、採用課題に紐づいた具体的な目的を設定します。

ターゲット(ペルソナ)を設定する

「どんなスキルを持ち、どんな価値観を大切にしている人か」を具体的に言語化します。

このペルソナが明確でないと、誰にも刺さらないぼやけたメッセージになってしまいます。

ステップ2:自社の「魅力(コンセプト)」の言語化

次に、設定したターゲット(ペルソナ)に響く「自社の魅力」は何かを整理し、言語化します。

「給与が高い」「福利厚生が充実している」といった分かりやすい魅力だけでなく、「裁量が大きい」「失敗を許容する文化がある」「社会貢献性が高い」といった、自社ならではの「働く価値」を見つけ出すことが重要です。

ステップ3:発信手法・メディアの選定

ペルソナが普段どこで情報収集しているかに基づき、最適なメディア(媒体)を選定します。

エンジニア向けなら技術ブログやX(旧Twitter)、若手層向けならInstagramや動画、といったように、ターゲットの生息地に合わせて手法を選びます。具体的なメディアの種類は次の章で詳しく解説します。

ステップ4:コンテンツ企画と制作体制の構築

「魅力」を「具体的なコンテンツ(記事や動画)」に落とし込みます。

また、誰が、どのくらいの頻度で、どうやって制作・承認するのかという「運用体制」もここで決めておきます。

「何を発信すればいいかわからない」という悩みは、採用広報が停滞する最大の原因です。

以下に、すぐに使えるコンテンツテーマの例をご紹介します。

テーマ1:社員インタビュー

- なぜこの会社を選んだのか(入社理由)

- 現在の仕事内容と1日のスケジュール

- 仕事のやりがいと、直面した困難(失敗談)

テーマ2:カルチャー・制度

- ユニークな福利厚生の紹介(と、その利用実態)

- 社内イベントや部活動のレポート

- 「〇〇な人はうちに向いていないかも」といったリアルな社風

テーマ3:ストーリー

- 社長や役員の創業ストーリー

- あるプロジェクトが成功(または失敗)するまでの裏側

その他

- オフィスの紹介(ルームツアー)

- よくある選考質問への回答集

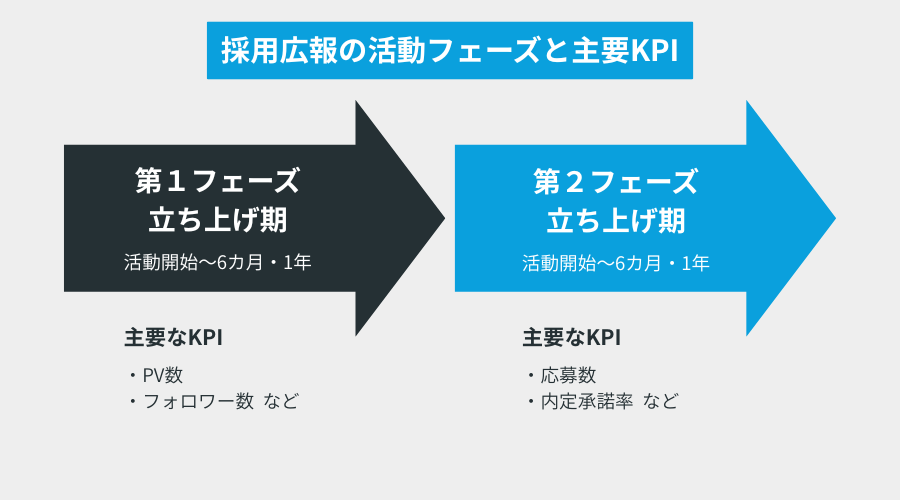

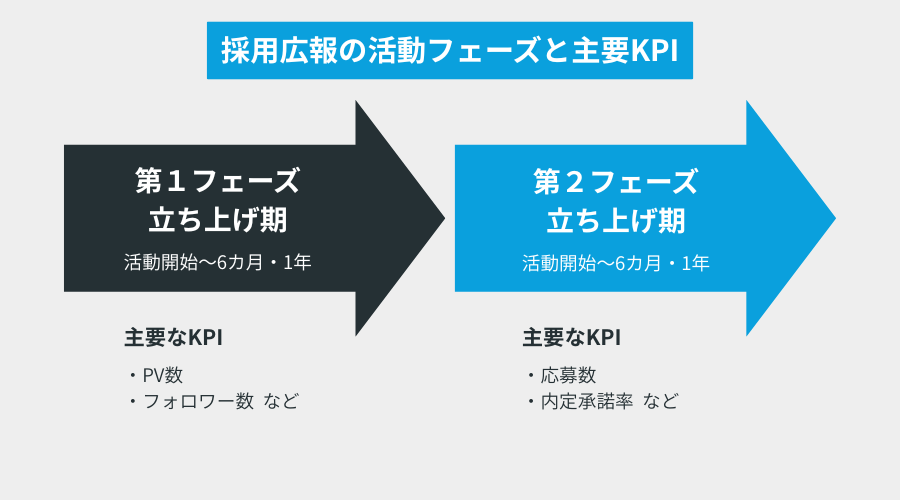

ステップ5:KPI設定と効果測定(PDCA)

採用広報は「やりっぱなし」では意味がありません。

施策の結果を数値で測定し、改善を繰り返す(PDCA)ことが不可欠です。

重要なのは、活動のフェーズ(時期)によって追うべき指標(KPI)を変えることです。

|

活動フェーズ

|

主な目的

|

推奨KPI(指標例)

|

|

立ち上げ期

(〜6ヶ月)

|

|

- 記事PV数

- 記事の読了率

- SNSのインプレッション数、フォロワー数

|

|

運用・定着期

(6ヶ月〜)

|

|

- 記事から採用サイトへの遷移率

- 採用広報経由の応募数(有効応募数)

- 選考離脱率、内定承諾率

|

どのツールを使うべき?採用広報に使用する主要メディアの特徴と「費用感」

採用広報で使われるメディアは多岐にわたります。

ここでは主要なツールの特徴と、導入にかかる費用感の目安を解説します。

オウンドメディア(採用サイト・公式ブログ/note)

自社で保有・運営するメディアです。

採用サイトや、note・Ameba Owndなどのブログプラットフォームを活用した公式ブログがこれにあたります。

特徴

発信できる情報量やデザインの自由度が高いのが特徴です。

コンテンツが蓄積されていくため、企業の「資産」となります。

向いている企業

長期的な視点で、自社の魅力を深く伝えたい企業。

SNS(X・Instagram・LinkedIn)

X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、LinkedIn(ビジネスSNS)などです。

特徴

拡散力が高く、リアルタイムで手軽に情報を発信できます。

社員の日常や社内の雰囲気をカジュアルに伝えるのに適しており、求職者と双方向のコミュニケーションが取りやすいのも強みです。

向いている企業

スピード感を持って、社内の「生の声」やカルチャーを発信したい企業。

動画・YouTube・技術広報(Tech Blog)

テキストや静止画では伝わりにくい情報を補完するトレンド手法です。

動画・Youtube

オフィスの雰囲気や社員の表情を伝えるのに最適です。 Z世代など、テキストよりも動画に慣れ親しんだ層へのアプローチに有効です。

技術広報(Tech Blog)

エンジニア採用に特化した手法。自社で使っている技術スタックや、開発チームが直面した課題と解決策などを発信することで、優秀なエンジニアに「この会社で働きたい」とアピールできます。

【予算別】採用広報にかかる費用の目安(内製0円〜外注プロ活用まで)

採用広報は、かけられる予算に応じて様々な選択肢があります。

|

プラン

|

費用目安(月額)

|

主な内容

|

|

完全内製

|

0円(+人件費)

|

- note(無料版)の運用

- SNSアカウントの運用

- すべて自社の人員で企画・執筆・運用を行う

|

|

ツール活用

|

月額数万円〜

|

- 有料CMS(ブログシステム)の利用料

- 動画編集ソフトの利用料

- 一部の簡易な分析ツール費用

|

|

プロ活用

|

月額30〜50万円

|

- 記事作成代行(外部ライター)

- 動画制作の外部委託

- 採用広報戦略のコンサルティング費用

|

成功企業に学ぶ!マネしたい採用広報の事例

ここでは、採用広報に成功している企業の具体的な事例を紹介します。

【事例1:メルカリ】オウンドメディア「メルカン」の圧倒的透明性

フリマアプリ「メルカリ」は、オウンドメディア「メルカン(mercan)」を通じた情報発信で知られています。

メルカンの特徴は、その圧倒的な「透明性」です。新入社員の紹介やプロジェクトの裏側だけでなく、時には退職した社員のインタビュー記事(卒業生)を掲載することもあります。

こうした良い面も悪い面も包み隠さず発信する姿勢が、求職者からの強い信頼獲得につながっています。

【事例2:サイボウズ】「質問責任」を果たすコンテンツ発信

グループウェアで有名な「サイボウズ株式会社」は、「説明責任」ならぬ「質問責任」という考え方を掲げています。

これは、「企業が説明したいこと」を発信するのではなく、「求職者が知りたいこと(質問)」に徹底的に答える、という姿勢です。

自社のオウンドメディアでは、離職率や残業時間、過去の失敗談など、求職者が本当に知りたいであろうリアルな情報に正面から回答し、ミスマッチの防止に努めています。

採用広報を成功に導く3つの鉄則

メディアや手法は様々ですが、採用広報を成功させるために共通する心構えが3つあります。

1. 「盛らない・嘘をつかない」等身大の発信

採用広報の目的は、ミスマッチを防ぐことです。

実態よりも良く見せようと情報を「盛ったり」、ネガティブな情報を隠したりすると、入社後に「話が違う」となり、早期離職につながります。

会社のありのままの姿、等身大の情報を誠実に発信することが、結果として信頼につながります。

2. 「全社採用」の空気作り(社員を巻き込むコツ)

採用広報は、人事担当者だけではできません。

現場のリアルな情報を引き出すためには、社員の協力が不可欠です。

「採用は人事の仕事」ではなく、「全社で仲間を探す活動」であるという空気を醸成することが重要です。

インタビューで協力してくれた社員を社内で称賛するなど、協力が「得」になる仕組みを作りましょう。

3. 継続は力なり(即効性を求めすぎない)

前述の通り、採用広報は中長期的な資産構築活動です。

数ヶ月で成果が出ないからと諦めてしまっては、それまでの投資がすべて無駄になってしまいます。

「すぐに目に見える結果は出ない」ことを前提に、まずは「継続すること」を第一目標に設定し、長期的な視点で取り組みましょう。

採用広報についてよくいただく質問(FAQ)

最後に、採用広報に関してよく寄せられる質問にお答えします。

採用広報代行サービスなら『リクルーティングPR-X』がおすすめです。

ミズサキが提供する採用広報代行サービス『リクルーティングPR-X』は、オンライン取材費込みで1記事3万円~と格安で対応しています。

ミズサキは、採用代行やコンサルティングを業界問わず提供している会社なので、ただ安いだけでなく、採用と各業界についての幅広く深い知見を持っているのが特徴です。

最低契約期間はなくいつでも解約でき、記事の内容に満足できなければ全額返金する『満足度保証制度』がついているので、「これから採用広報をスタートしたいけど、いまいち効果が出るかわからないから、なかなか挑戦できない…」と、足踏みをしている方にも、ご利用いただきやすいサービスです。

まとめ

本記事では、採用広報の戦略設計からKPI設定、具体的なネタ作りまで、成果を出すためのノウハウを網羅的に解説しました。

- 採用広報は、リアルな情報を発信し、ミスマッチ防止や採用プロセス全体を改善する活動である。

- 始める際は「デメリット(時間・工数・リスク)」を直視し、対策を講じることが重要。

- 成功には「戦略5ステップ」が不可欠であり、特に「KPI設定」と「ネタの継続」が鍵となる。

- 予算がなくても、無料ツールを活用したスモールスタートが可能である。

- 「盛らない」「全社を巻き込む」「継続する」というマインドセットが成功を左右する。

採用広報は、一朝一夕で成果が出るものではありません。

この記事で紹介した「型」に沿って、自社の魅力を継続的に発信し続ければ、「採用力」という強力な資産になります。

まずはステップ1の『ターゲット設定』と、本記事の『予算・費用感』を参考に、簡単な企画メモを作ることから始めましょう。

弊社、ミズサキが運営する採用広報代行サービス「リクルーティングPR-X」は、採用のプロによる採用広報を、1記事3万円というフリーランス並みの低価格で提供しています。

採用広報の立ち上げから、今のオウンドメディアのテコ入れ、記事制作ペースの加速化など、様々な支援が可能です。

「これからの採用難のために、今から準備しておきたい」とお考えの方は、ぜひミズサキまでご相談ください。