企業の成長を支えるのは「人」です。

しかし、企業を取り巻く採用環境は大きく変化しています。

目まぐるしく変化する最近の状況下で、企業が求める人材を確保し持続的な成長を実現するためには、戦略的な採用活動を通して採用力を高めることが不可欠です。

効果の出る採用活動には、優れた採用の「目的」「目標」「戦略」「戦術」があります。

本記事では、自社に最適な人材を獲得するための採用戦略構築について解説します。

1.はじめに:なぜ今、採用戦略が重要なのか?

現代の企業経営において、採用戦略の重要性はこれまで以上に高まっています。

一番の理由として挙げられるのが、人材獲得競争の激化。

少子高齢化による労働人口の減少は、日本国内だけでなく多くの先進国が直面している課題です。

さらに、グローバル化が進む中で、優秀な人材を巡る競争は国境を越えて激化しています。

また、近年では、終身雇用を前提とした一括採用が終わりを迎え、求人媒体や人材紹介の発達で転職は身近なものになりました。

こうした状況下では、単に求人を出すだけでは優れた人材を確保することは難しく、戦略的なアプローチが求められるのです。

また、採用を取り巻く環境も急速に変化しています。

デジタル技術の進化により、求職者が企業情報や口コミを簡単に入手できるようになった結果、企業が一方的に情報を発信するだけでは不十分になりました。

求職者は企業文化や価値観、働き方など、自分に合った職場環境を慎重に見極めるようになっており、企業側もその期待に応える必要があるのです。

採用活動は単なる人員補充ではなく、企業の成長を支える重要な経営課題です。

事業計画や目標を達成するためには、その実現を担う優秀な人材が不可欠。

このような背景から、採用目的を明確にし、それを達成するための優れた採用戦略を構築することが、今、多くの企業にとって喫緊の課題となっているのです。

|

採用戦略がなぜ重要なのかをまとめると...

・人材獲得競争の激化:少子高齢化による労働人口の減少やグローバル化の進展により、優秀な人材の確保が企業の成長に不可欠となっています。

・採用を取り巻く環境の変化:デジタル技術の普及や求職者ニーズの多様化が進む中、従来の採用方法では対応が難しくなっています。

・採用目的達成の必要性:企業の成長戦略と連動した採用戦略を立て、適切な人材を効率的に確保することが求められています。

|

2.採用戦略とは?

採用戦略とは、自社が必要とする人材を効率的かつ取りこぼしなく採用し、その後も組織内で活躍してもらうための計画的な取り組みです。

単なる「採用活動」とは異なり、より長期的かつ全体的な視点で構築します。

採用戦略は、自社の事業目標や経営戦略と整合性を持たせながら、人材ニーズを明確化し、それに基づいて採用活動全体をデザインします。

また、市場環境や競合他社の動向、自社の強みや魅力などを総合的に分析し、それらを踏まえた最適なアプローチを設計します。

後ほど解説しますが採用戦略の構築とは、ざっくりと言うと採用に関する、

「WHY(採用目的)」

「WHO(採用対象)」

「WHAT(採用目標)」

「WHEN(採用時期)」

「HOW(採用手法)」

の5つを用意し、戦略を練り上げることなのです。

そもそも”採用活動”は、下の3つに分けることができます。

①応募者を「集める」

応募者を集めることが採用活動の成否に関わります。

採用戦略として検討するのは、どんな人材を採用するかという「ターゲット設定」、どのような手段で応募者を集めるかという「採用チャネルの決定」です。

②応募者を「見る/見極める」

集めた応募者が自社に合う人かどうかを見極めることも採用活動の一つです。

採用戦略として検討するのは、どのような方法で選考するかを決める「プロセス設計」、応募者を見るための面接の「トーク・質問」、「選考評価シート」です。

③応募者を「動機づける」

会社は応募者を見極める側でもありますが、応募者から見極められる側でもあります。

あなたの会社が応募者から選ばれるには、「あなたにこそ当社が合っている」ということを応募者へ伝え、他社ではなく自社に入社する意思決定を促す必要があります。

採用戦略として検討するのは、応募者をグリップするための情報である「会社の強み」、「ミッション、ビジョン、バリュー」、「USP」です。

以上の3点が、採用活動を改善する際の切り口です。

採用戦略を用意する時や採用活動を見直す際には、どれか1点ではなく、3点全てを対象に考えます。

採用がうまくいかない際に、「応募が少ないから掲載する求人媒体を増やそう」といったように、3点のうちの一つだけを見直して終わり。というケースが多いように思います。

採用活動改善の切り口にモレが生じると、その切り口に関する問題が放置されてしまいます。

必ず上の3点の見直しを意識しましょう。

採用戦略では、それぞれの項目をさらに「目的」「目標」「戦略」「戦術」の順で展開していくことで、高い成果が期待できるものとなります。

|

まとめると...

・採用戦略の定義:自社に必要な人材を獲得するための計画的な取り組み。

・採用戦略が担う役割:採用市場や競合、自社の強みを理解し、最適な採用方法を設計すること。

・採用活動の3つの要素:「ターゲット設定」「プロセス設計」「実行」に分解できます。

・成果を出すための展開:目的、目標、戦略、戦術の順に展開することで効果的な採用活動が可能になります。

|

参考:

戦略人事とは?人事戦略との違いや導入手順、メリットを解説|

ピタリク

3.採用戦略を構築するメリット

効果的な採用戦略には、多くのメリットがあります。

一つ目は、採用ターゲットへの訴求力が高まり、結果として採用力が向上することです。

ターゲット層へのメッセージやアプローチ方法が明確になることで、自社にマッチした優秀な人材からの応募が増加します。

次に、採用ミスマッチの防止につながるということ。

適切な人物像を設定し、それに基づいて選考プロセスを設計することで、「入社後すぐ辞めてしまう」といったリスクを軽減できます。

その結果として定着率も向上し、人材育成への投資効果も高まります。

さらに、採用コストの削減も大きな利点です。

無駄な広告費や非効率的な選考プロセスによるコスト浪費を防ぎ、限られた予算内で最大限の成果を得ることが可能になります。

また、効率化された採用活動は担当者や現場社員への負担軽減にもつながります。

最後に、企業ブランディングの強化があります。

魅力的な採用活動は外部から見た企業イメージにも良い影響を与えます。

それは求職者だけでなく取引先や顧客にも伝わり、結果として企業全体のブランド価値向上につながります。

|

まとめると...

・採用力の向上:ターゲット層への訴求力を強化し、応募者数・質を向上させます。

・ミスマッチ防止と定着率向上:適切な人材選定により早期退職リスクを軽減し、組織の安定化に貢献します。

・採用コストの削減:効果的な手法選定で無駄なコストを削減し、採用期間も短縮できます。

・採用活動の効率化:明確な戦略により、採用プロセス全体がスムーズに進行します。

・企業ブランディングの強化:採用活動が企業ブランド価値向上に寄与します。

|

4.採用戦略の構築5ステップ

効果的な採用戦略を構築するには、「WHY(採用目的)」「WHO(採用対象)」「WHAT(採用目標)」「WHEN(採用時期)」「HOW(採用手法)」の5つのステップで考えることがおすすめです。

WHY(何のために採用するか)

まず最初に「WHY(何のために採用するか)」という採用目的の設定から始めます。

この段階では、自社が抱える課題や事業目標と照らし合わせて、「どんな役割を担う人材が必要なのか」を明確化します。

例えば、新規事業拡大のためなのか、それとも既存事業強化なのかによって必要とされる人材像は異なるでしょう。

あなたの会社はどのような目的で事業をしているか。

そもそも何のために事業を行い、どのようなお客さんからどのような理由で選ばれているのか。

これからどのような想いで事業をどれくらいの規模に発展させていこうとしているのか。

求職者はこの、言わば会社の存在意義、企業理念、ロードマップに共感する会社に入社したいと思うものです。

目的や信念があり、それをもとに展開しているサービスが社会から受け入れられるものです。

この点を応募者もあなたの会社に見出そうとしているのです。

学生側の選社基準で割合が高いと言われいるのが会社の”社会貢献度”。

その社会貢献度の判断材料としているのが「企業理念」。

WHY(何のために採用するか)を整理するには、切り口として会社と社員の価値観、存在意義の言語化をすることがおすすめです。

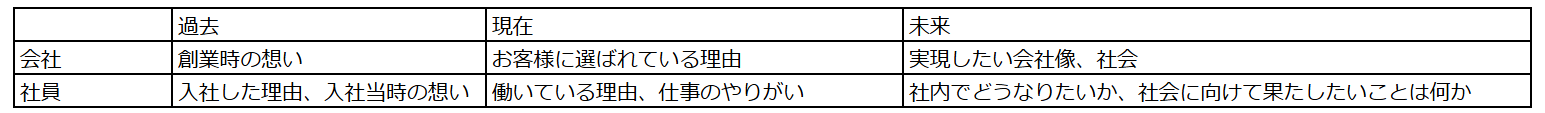

「会社軸」「社員軸」×「過去」「現在」「未来」のマトリクスで整理しましょう。

下の図をご確認ください。

会社軸では、

過去:創業時の想い

現在:お客様に選ばれている理由

未来:実現したい会社像、社会

を言葉にしていきます。

社員軸では、

過去:入社した理由、入社当時の想い

現在:働いている理由、仕事のやりがい

未来:社内でどうなりたいか、社会に向けて果たしたいことは何か

を言葉にしていきます。

創業時の想いや会社が大事にしている価値観。

社内で働くメンバーの感じている目的や価値、これからこの会社でどうなっていきたいと考えているか。

このようなインサイトに共感する応募者は、あなたの会社の採用すべき人材である可能性が高いのです。

「このような想いがあり」、「あるべき姿がある」ので、「その実現のためにあなたを採用したい」と応募者へ常に訴求していく姿勢を持つことが大切です。

WHO(どのような人を何名採用するか)

次に「WHO(どのような人を何名採用するか)」というターゲット設定です。

採用のWHYを言語化することで、「会社や従業員のWHYに共感するのはそのような人か?」「どれくらいの人数採用するべきか」を考えられるようになります。

この段階では、必要とされるスキルセットや経験だけでなく、その人材が持つ価値観や行動特性なども考慮します。

「自社文化になじむかどうか」という視点も重要です。

▼採用人物像の作成については、こちらの記事でも詳しくまとめていますのでご覧ください

今回はその他の作成方法もご紹介します。

採用人物像の設定については下の手順で行うことも可能です。

採用人物像の設定手順↓

①要件の洗い出し

②要件の優先順位づけ

③ペルソナ設定 |

①要件の洗い出し

採用に関わる社内の人複数名で、どのような人材を採用すべきか思いつく限りアウトプットします。

社内にいる活躍人材の特徴からアウトプットをしたり、社内で足りていない人材の特徴をアウトプットしていきます。

後で優先順位をつけ削ぎ落していきますので、ここでは「本当にそれだけ?」と問い、なるべく多く出していきます。

一般的な活躍人材の要件は下の表を参考にしてください。

大事なことは、”自社の言葉”で要件を挙げていくこと。

採用に関わる社員がイメージできる、あなたの会社にあった人材の要件を出しましょう。

|

一般的な”活躍人材”の要件

|

|

領域

|

項目

|

|

達成・行動

|

達成志向

秩序、品質、正確性への関心

イニシアチブ

情報収集

|

|

援助・対人支援

|

対人理解

顧客支援志向

|

|

インパクト・対人影響力

|

インパクト・影響力

組織感覚

関係構築

|

|

管理

|

他者育成

指導

チームワーク、協力

チームリーダーシップ

|

|

知性

|

分析的思考

懸念的思考

施術的、専門職的、管理的専門性

|

|

個人の効果性

|

自己管理

自信

柔軟性

組織コミットメント

|

②要件の優先順位づけ

要件を出し切ったら、一つ一つの要件に優先順位をつけます。

優先順位をつける切り口は下記の3点。

(1)価値観

先天的なもの。自社のWHYと親和性の高いものとなります。

入社後の育成では変えにくい要素ですので、入社前からしっかりと会社と合っているかを見る必要があるため、優先順位が最も高くなります。

求職者の「人間力」とも言える側面です。

|

「人間力」の構成要素とは...?

一例↓

① 思考力

論理的思考力:物事を論理的に捉え、筋道を立てて考える力

批判的思考力:既存の考え方や情報に疑問を持ち、多角的に検証する力

創造力:新しい発想やアイデアを生み出す力

問題解決能力:課題を分析し、解決策を見出す力

②対人関係力

コミュニケーション能力:相手の話を理解し、自分の考えを的確に伝える力

傾聴力:相手の話に耳を傾け、共感する力

協調性:周囲と協力し、チームワークを重視する力

リーダーシップ:チームをまとめ、目標達成に向けて牽引する力

共感力:相手の気持ちに寄り添い、理解する力

③自己管理力

自律性:指示されなくても、自ら考え行動する力

責任感:自分の仕事に責任を持ち、最後までやり遂げる力

計画性:目標を立て、計画的に行動する力

ストレス耐性:困難な状況にも冷静に対応する力

向上心:常に自己成長を目指し、努力する力

④価値観・倫理観

誠実さ:嘘やごまかしをせず、正直に行動する

倫理観:社会規範や倫理観を遵守する

責任感:自分の行動の結果に責任を持つ

貢献意欲:社会や組織に貢献したいという気持ち

多様性理解:異なる価値観や文化を尊重する

|

(2)顕在スキル

後天的に身につくスキルで、入社時点では既に持っていなければならないスキルです。

パソコンスキルや保有資格などが例として挙げられます。

自社の仕事内容に合わせて整理しましょう。

(3)潜在スキル

後天的に身につくスキルで、かつ入社後の教育、マネジメントを通して身に着けてもらうことができるスキルです。

入社後に鍛えられる要素ですので、優先順位は低くなります。

③ペルソナ設定

要件の優先順位付けまでできたら、次にその人物像の解像度を上げるためにペルソナ設定を行います。

ペルソナ設定に際しては、「この人なら必ず採用する」というキャラクターにします。

下記の要素を書き出しイメージを深めましょう。

|

ペルソナ設定の要素の洗い出し

・氏名

・性別

・年齢

・居住地

・学校名

・希望している職種

・これまでの経歴、学校で力を入れていたこと

・部活動

・家族構成

・選社基準

・性格

・価値観

・趣味

・将来の夢、実現したいキャリア

・就活に際して不安に思っていること

|

作成したペルソナは採用に関わる社員に共有します。

ペルソナに扮した応募者社員を用意し、面接の練習を行うのも良いでしょう。

求職者のペルソナを作成出来たら、面接に向けてその求職者の資質・能力を見るための行動特性を用意します。

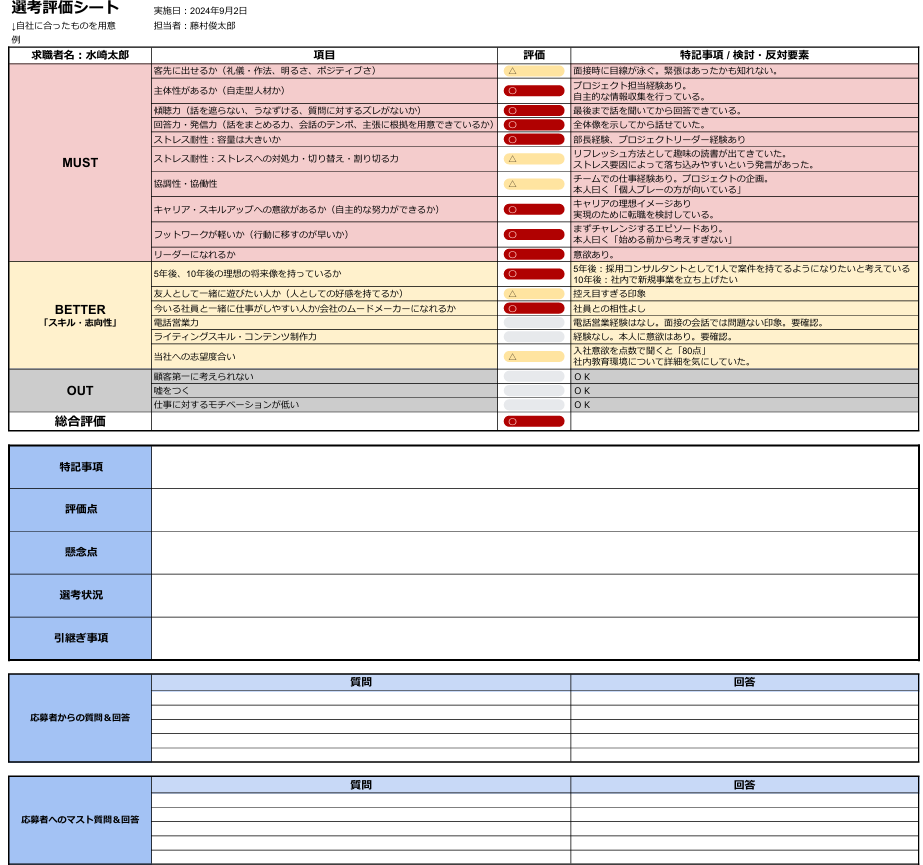

下のような「選考評価シート」を作成しておくと良いでしょう。

選考評価シートを作成することで、応募者の評価、採用基準を均質にし、採用力の再現性を高めることが出来ます。

選考評価シートの例はこちら↓

構成要素は下記の通り。

自社に合わせて項目や内容をカスタマイズして使用してください。

選考評価シートの構成要素

・実施日、担当者名、応募者名

・評価項目(MUST、BETTER、OUT)

・特記事項、評価点、懸念点、選考状況、引継ぎ事項

・応募者からの質問&回答

・応募者へのマスト質問&回答(必ずしておきたい質問をあらかじめ記入することで聞き逃しを防ぎます。) |

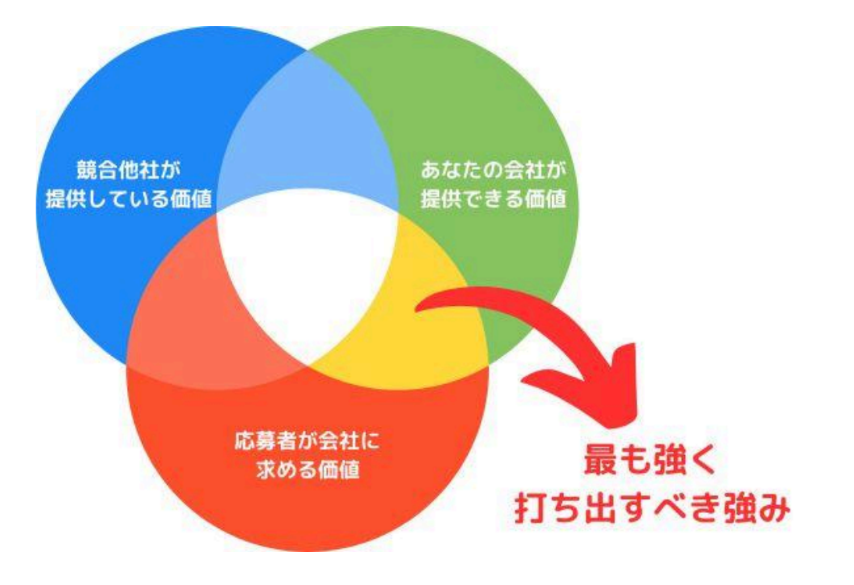

WHAT(応募者へ提供できる価値)

続いて「WHAT(応募者へ提供できる価値)」では、自社ならではの魅力や入社後得られるベネフィットについて整理します。

給与や福利厚生だけでなく、「働き甲斐」や「成長機会」など非金銭的要素も含めて伝えることが大切です。

応募者に対して自社に入社することで得られるベネフィットを伝えます。

これまでのプロセスで何のために、どのような人を採用するかが整理されています。

その人があなたの会社に対してどのようなベネフィットを求めているのかを想像します。

ポイントは求職者の内面に徹底的に目を向けること。

応募者が求めている価値、自社が提供できる価値、他社では提供できない価値は何かを書き出し、USP(Unique Selling Proposition)を見つけることが理想です。

|

用語解説 - 「USP」

「USP」という用語を聞いたことはありますか?

USPとは、「Unique Selling Proposition」のイニシャルをとったもので、つまり「他社が提供できない自社だけの強み」という意味です。

「自社の強み」「差別化」という言葉は、ビジネスシーンで頻繁に使用されますが、これは”需要<供給”の状態が続く今の日本市場において、いかに独自のポジショニングを築くことが重要かということを物語っています。

「USP」も登場機会が増えている用語のひとつなので覚えておきましょう。

|

応募者へ提供できる自社の強み、価値を用意したら、応募者へは求人票、面談、面接等、選考において一貫してこのUSPを伝えていきます。

この際にはPREP法を用いると効果的。

PREP(プレップ)法とは、Point(結論)、Reason(理由)、Example(具体例)、Point(結論)の流れで伝える方法です。

P=Point(結論)「あなたこそ、当社に合っているのです」

R=Reason(理由)「なぜなら~(あなたの求めている価値)」

E=Example(事例、具体例)「たとえば当社では~~(提供できる価値)」

P=Point(結論を繰り返す)「だから、あなたこそ当社に合っているのです」

PREP法を活用して効果的に応募者へWHATを伝え、自社への関心を深めてもらえるようにしましょう。

WHEN(いつ伝えるか)

さらに「WHEN(いつ伝えるか)」では、応募者との接触タイミングや選考プロセス全体の設計について考えます。

例えば早期段階で動機付けにつながる情報提供を行い、中盤以降で深掘りした選考面談を実施するといった流れが考えられます。

採用活動では、求職者が自社を知り、関心を持って応募を検討する段階から内定承諾・入職までに様々な接点があります。

それぞれの接点、タイミングごとに求職者の考えをどのような状態にするかを設計するのがWHENです。

下の画像はミズサキ株式会社が選考管理シートと呼んでいるものです。

あなたの会社でも、こうした求職者との最初の接点から入社までの間の各接点を検討しましょう。

より応募者を見極める必要があるなら面接回数を増やしてもOK。

また、応募者をさらに動機づけるためにカジュアルな求職者との面談を入れたり、複数社員が登場する社員座談会の機会を設けても良いでしょう。

選考管理シートでは、各段階ごとに求職者に持ってもらいたい気持ちを考え、それを促す内容の接点にします。

また、誰が各接点を担当するかも検討していきます。

これら接点ごとの数値化をしていくことがポイント。

1人の採用のためには、何人の面接、何人の応募が必要になるかを設計します。

これまでの自社のデータがあれば各歩留まりを記入し、目標数値も合わせて記入して整理するのが良いでしょう。

採用活動中はこの選考管理シートに現状の数値を記入し管理します。

これまでの実績や想定していた歩留まりとの違いが大きく出ている箇所があれば、その箇所の改善を図ることが可能です。

こうした採用プロセスを俯瞰したシナリオがあることで、臨機応変に対応できるのです。

HOW(どう伝えるか)

最後に「HOW(どう伝えるか)」では、具体的な募集手段やコミュニケーション方法について検討します。

求人広告媒体だけでなく、自社ホームページやSNS活用など、多様なチャネルからアプローチすることが重要です。

さて、ここまで用意できたら、ようやく募集手段を選定します。

あなたの会社の価値を求職者に知ってもらうには、どのような方法で募集すればよいかを検討します。

高校新卒の場合には、ここまで用意してきた内容をもとに、高校へPR物や求人票を届け→学生の職場見学を行い→面接をします。

大学新卒や中途採用では、下記の8つの募集手段が主なものになります。

|

募集手段

①求人広告媒体(web、紙、看板)

②人材紹介

③ダイレクトリクルーティング(スカウト)

④ハローワーク

⑤リファラル採用(社員の知人友人の紹介)

⑥ソーシャルリクルーティング(SNSを活用した採用)

⑦自社メディア(自社HPの活用)

⑧アルムナイ(退職者の再雇用)

|

まずは費用を抑えて採用したい、という場合には無料で使える求人広告・媒体を活用して母集団形成をするのがおすすめです。

詳しくは下の記事で解説していますので、チェックしてみてください。

|

まとめると...

・WHY(採用目的): なぜ採用するのか、事業計画や目標に基づき明確化します。

・WHO(採用人物像): 必要なスキルや価値観を持つターゲット層を設定します。

・WHAT(入社するベネフィットの提示): 求職者に提示する入社後のメリットや魅力を明確化します。

・WHEN(動機づけ&見極めプロセスの設計): 効果的な動機付けと選考プロセスを設計します。

・HOW(募集手段の選定): 適切な募集媒体やコミュニケーション手段を選定します。

|

5.採用戦略構築のポイント

ここまで採用戦略の構築について説明しました。

成功する採用戦略にはいくつか押さえておきたいポイントがあります。

一つ目は「経営戦略との連動」です。

採用活動は単なる人員補充ではなく、経営目標達成への貢献という視点で設計されるべきです。そのためには経営層との密接な連携が欠かせません。

次に「全社的な取り組み」です。

採用担当者だけでなく現場社員や経営陣も巻き込むことで、一貫性あるメッセージ発信と応募者への説得力ある対応が可能になります。

また、「最新トレンドの把握」も重要です。

例えばAI活用による選考効率化やリファラルリクルーティング(社員紹介制度)の導入など、新しい技術や手法への理解と適応力が求められます。

最後に「データドリブン型アプローチ」が挙げられます。

過去データ分析によって効果的だった施策や改善点を明確化し、それらを次回以降の活動へ反映させることで継続的な改善サイクルが実現します。

経験、結果をもとに採用活動の改善を繰り返すと、年を経るごとに採用力が高まっていきます。

|

まとめると...

・経営戦略との連動:採用活動は経営目標と整合性を取る必要があります。

・全社的な取り組み:採用担当者だけでなく、現場や経営層も巻き込んで取り組みます。

・最新の採用トレンドの把握:技術革新や市場動向に基づいた戦略立案が重要です。

・データに基づいた採用活動:過去の採用データを分析し、より効果的な戦略を立てます。

|

6.まとめ

採用戦略とは単なる人員補充ではなく、企業成長そのものにつながる重要施策です。

そのためには長期視点で計画し、市場環境や自社状況に応じて柔軟にアップデートしていく必要があります。

優れた採用戦略は、人材獲得だけでなく企業ブランド強化や組織運営効率化にも寄与します。

この機会に自社独自の強みと価値観を見直し、それらを最大限活かした採用活動へと進化させてみてはいかがでしょうか?