日々多くの中小企業の採用支援に携わっている中で、経営者や採用担当者の皆様が、面接室で一人、頭を悩ませる姿を何度も目にしてきました。

「Aさんは経験豊富で即戦力になりそうだけど、少しカルチャーに合わない気がする…」

「Bさんは未経験だけど、熱意とポテンシャルは素晴らしい。でも、本当に育てきれるだろうか…」

「面接の最後に『何か質問はありますか?』と聞いた時、鋭い逆質問が返ってきたから高評価にしたけど、果たしてそれが本質的な能力とどう繋がるんだろう…」

最終的に、

「今回は縁がなかったということで」

「彼の熱意に賭けてみよう」

と、直感やフィーリング、その場の印象で結論を出してはいないでしょうか。

採用は、会社の未来を創る極めて重要な「投資」です。

しかし、その投資判断が、担当者の個人的な感覚という不確かなものに依存しているとしたら、それは大きな経営リスクと言わざるを得ません。

もちろん、人間が行う評価に、直感やフィーリングが介在すること自体は自然なことです。

しかし、採用で継続的に成果を出し、会社の成長を加速させるためには、その「感覚」を言語化し、誰がやっても一定の質を担保できる「仕組み」へと昇華させる必要があります。

大切なのは、一度決めた基準に固執することではありません。

むしろ、採用活動を通じて得られた成功と失敗の経験から学び、

「この判断基準は本当に必要か?」

「実は、私たちが今まで見逃してきた価値観を持つ人も、会社に貢献してくれるのではないか?」

と、評価そのものを改善するための”問い”を投げかけ続けることです。

今回は、なぜ選考評価に客観的な基準が必要なのかという根本的な理由から、明日から使える評価フォーマットの具体的な作り方、そして最も重要な「評価を改善し続けるための思考法」について、徹底的に解説します。

なぜ、明確な「評価基準」が会社の命運を分けるのか?

まず、なぜ私たちは「感覚頼りの採用」という心地よい(しかし危険な)慣習から脱却し、明確な評価基準を持つべきなのでしょうか。

その理由は、基準がないことで生じる、避けるべき3つの深刻な経営リスクにあります。

1.高コストな「ミスマッチ」と、組織を蝕む「早期離職」

評価基準が曖昧なまま採用を行うと、

「人柄は良いんだけど、期待した成果が全く出ない」

「コミュニケーション能力が高いと思って採用したら、実は輪を乱すタイプだった」

といった悲劇的なミスマッチが頻発します。

一人のミスマッチ社員がもたらす損失は、採用コストや給与だけではありません。

周囲の優秀な社員のモチベーションを低下させ、彼らの業務負荷を増大させ、最悪の場合、組織全体の生産性を蝕んでいきます。

時間とコストをかけて採用した人材が1年以内に去っていく…

この「早期離職」という負のループは、まさに評価基準の欠如が引き起こす典型的な症状なのです。

2.無意識の偏見が招く、優秀な人材の「とりこぼし」

「うちの会社には、体育会系でハキハキしたタイプが合う」

「やっぱり〇〇大学出身者は優秀だ」

といった無意識の固定観念(バイアス)が、あなたの会社の可能性を狭めているかもしれません。

例えば、面接で口数は少ないけれど、提出された課題のクオリティがずば抜けて高い技術者候補。

あるいは、落ち着いた語り口の中に、深い思考力と課題発見能力を秘めた候補者。

こうした人材を、

「積極性が足りない」

「コミュニケーション能力が低い」

という一面的な見方で不採用にしてしまうのは、企業にとって損失です。

反対もまた然り。

これを「ハロー効果(一つの長所が全体の評価を歪める)」や「類似性バイアス(自分と似たタイプに好意を抱く)」と言います。

明確な評価基準は、こうした無意識の偏見から面接官を解放し、候補者の本質的な能力を公平に見るための「防波堤」となるのです。

3.担当者が辞めたらゼロになる。「属人化」した採用ノウハウ

「採用のことなら、あのAさんに任せておけば大丈夫」。

そんなエース採用担当者の存在は心強いですが、同時に大きなリスクをはらんでいます。

Aさんの「経験と勘」は、彼個人のものであり、会社の資産にはなっていません。

もしAさんが異動や退職をしたら、貴社の採用力は一気にゼロに戻ってしまうでしょう。

評価基準を文書化し、チームで共有・改善していくプロセスは、採用活動を「再現性のないアート」から「再現性のあるサイエンス」へと進化させます。

これにより採用ノウハウは個人の頭の中から、会社の「仕組み」へと変わり、持続可能な採用力を手に入れることができるのです。

失敗しない「評価基準」をゼロから作る、実践的3ステップ

では、具体的にどのように評価基準を作ればよいのでしょうか。

ミズサキでは、以下の3つのステップで進めることを推奨しています。

Step 1:求める人物像の「解像度」を極限まで上げる

すべての土台となるのが「求める人物像」です。

しかし、「明るく元気で主体性のある人」といった抽象的なスローガンでは、10人の面接官がいれば10通りの解釈が生まれてしまいます。

ここで重要なのは、その人物像が、貴社のビジネスシーンにおいて、どのような「行動」として現れるのかを具体的に定義することです。

| |

求める人物像の例 |

| (NG例) |

コミュニケーション能力が高い人 |

| (OK例) |

顧客との会議で、相手が本当に気にしている懸念点を傾聴によって引き出し、その上で専門用語を使わずに解決策を論理的に説明し、相手を納得させることができる人。 |

| (NG例) |

主体性のある人 |

| (OK例) |

誰もが「面倒だ」と感じている非効率な業務プロセスに対し、黙って従うのではなく、自ら課題を特定し、具体的な改善案を複数立案し、上司や関連部署に積極的に働きかけて実行まで導ける人。 |

この「解像度を上げる」作業には、ぜひ経営層や配属予定の現場社員を巻き込んでください。

特に、現在社内で活躍している「ハイパフォーマー」が、なぜ成果を出せているのか、その行動特性を分析する「ハイパフォーマー分析」は非常に有効です。

彼らの具体的な行動を言語化することで、理想論ではない、地に足のついた人物像が浮かび上がってきます。

さらに、要件を「MUST(これがないと業務遂行が不可能な必須要件)」「BETTER(あるとさらに活躍が期待できる歓迎要件)」に分けて整理すると、評価の優先順位が明確になります。

採用人物像の作成について詳しくはこちらの記事をご確認ください↓

Step 2:評価項目と評価基準を「誰でもわかる言葉」で言語化する

求める人物像が明確になったら、それを測定可能な「評価項目」と、具体的な「評価基準」に分解していきます。

評価項目: 「何を」評価するか。(例:論理的思考力、課題解決能力、チームワーク、学習意欲、ストレス耐性、企業理念への共感など)

評価基準: 「どのレベル」なら合格か。5段階評価などが一般的ですが、その評価段階が何を意味するのかを全員が同じレベルで理解できなければ意味がありません。

| |

評価基準の言語化(例):チームワーク |

| ◎(非常に優れている) |

自身の業務範囲を超えて、チーム全体の目標達成を常に意識している。

意見の対立が起きた際には、積極的に仲介役となり、建設的な結論へと導くことができる。

|

| 〇(優れている) |

チームメンバーの状況に配慮し、困っている人がいれば自発的にサポートすることができる。

自分の意見を主張しつつも、他者の意見を尊重する姿勢がある。 |

| △(標準) |

チームの一員として、与えられた役割を責任をもって遂行する。

報告・連絡・相談を怠らない。 |

| ×(課題あり) |

チームよりも個人の成果を優先する傾向がある。

情報共有が不足しがちで、周囲が状況を把握しづらいことがある。 |

| OUT(不採用/要改善) |

非協力的な態度が見られ、チームの和を乱すことがある。 |

ここまで言語化することで、面接官個人の価値観によるブレを最小限に抑え、客観的で公平な評価土台が完成します。

上記はあくまで例です。

あなたの会社の基準を作り、あなたの会社の言葉でまとめていきましょう。

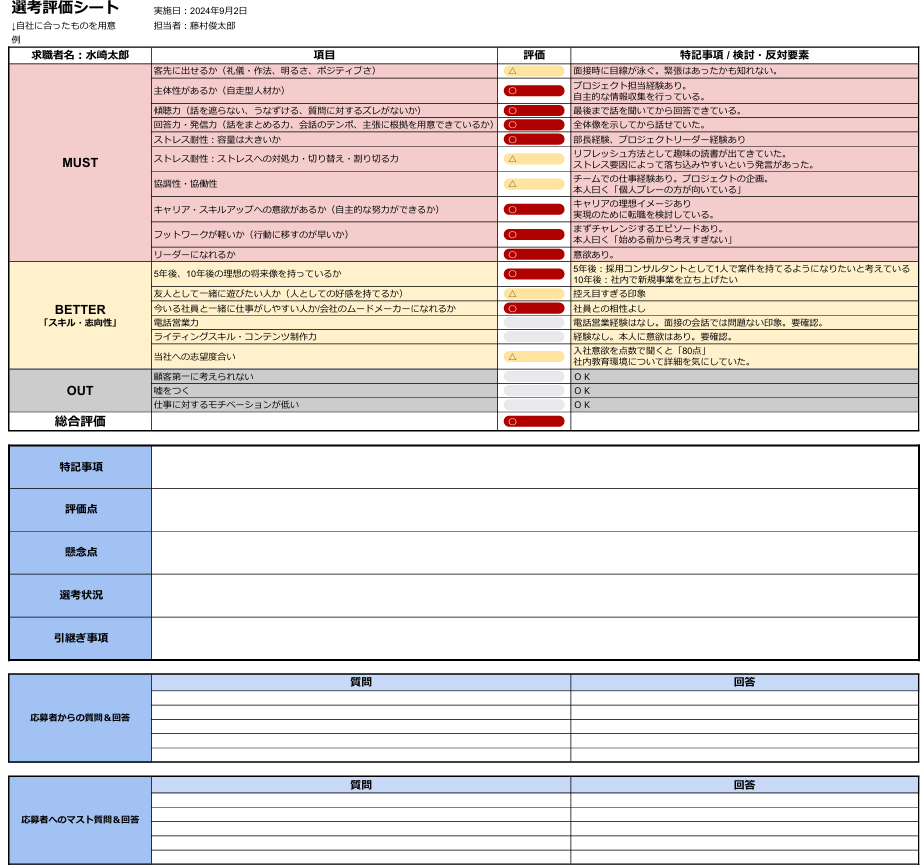

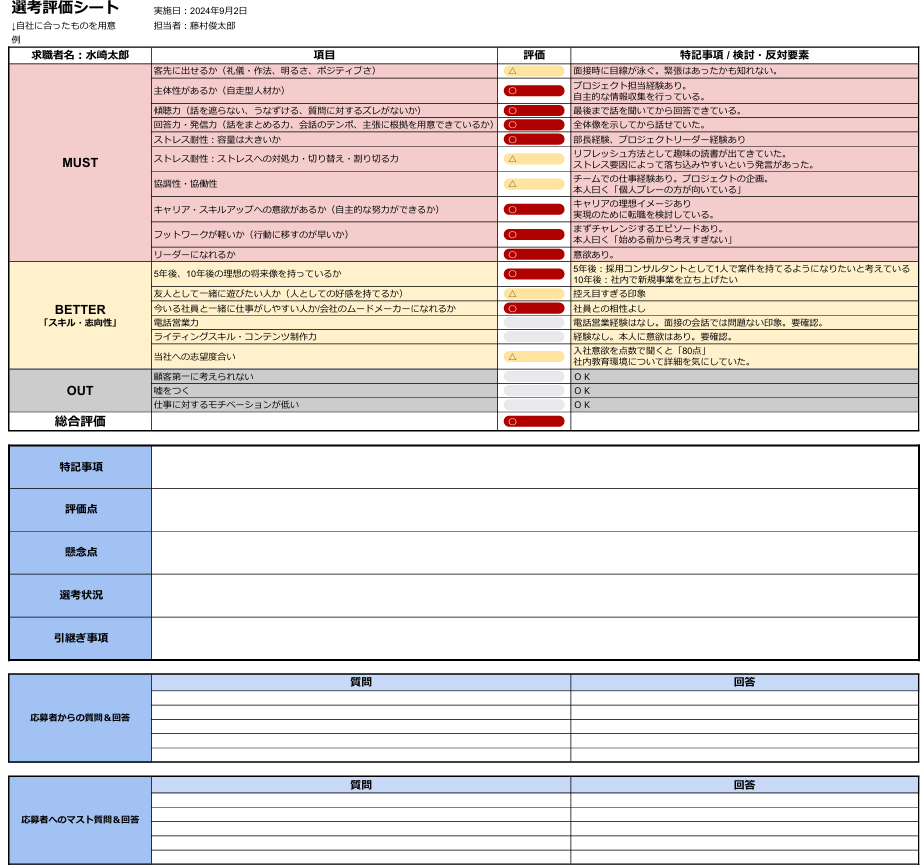

Step 3:思考を整理し、未来の資産となる「選考評価シート」に落とし込む

最後に、定義した評価項目と基準を、全社で統一された「選考評価シート」にまとめます。

このシートは、単なる記録用紙ではありません。

面接官の思考を構造化し、評価のブレをなくし、採用活動全体を後から分析・改善するための、会社の重要資産となります。

選考評価シートについては下の記事で詳細を解説しています。

【選考評価シート 例】

選考評価シートの構成要素は下記の通り。

自社に合わせて項目や内容をカスタマイズして使用してください。

|

選考評価シートの構成要素

・実施日、担当者名、応募者名

・評価項目(MUST、BETTER、OUT)

・特記事項、評価点、懸念点、選考状況、引継ぎ事項

・応募者からの質問&回答

・応募者へのマスト質問&回答(必ずしておきたい質問をあらかじめ記入することで聞き逃しを防ぎます。)

|

ここで重要なのが「評価の根拠」を記述する欄です。

「なんとなく良かった」という曖昧な印象を排除し、「候補者のこの発言・このエピソードがあったから、この項目をこう評価した」という事実(Fact)を記録します。

面接が終わったら、記憶が鮮明なうちに必ずこのシートを記入する、というルールを徹底してください。

面接官の「記憶」は薄れますが、「記録」は会社の資産として永遠に残ります。

近年はこの記録や評価を、AIを使ってサポートしてくれるツールが出てきています。

選考評価をサポートしてくれるツールについては下の記事で紹介しています。

選考評価は「改善し続ける」ことで真価を発揮する

さて、ここまで評価基準の作り方をお話ししましたが、選考票を通して採用力を高めるにはここからの内容がポイントになります。

苦労して作成した評価基準は、決して変えてはいけないものではありません。

むしろ、市場や事業フェーズの変化、そして採用活動を通じて得られた学びによって、常にアップデートされ続けるべき「生きたドキュメント」なのです。

そのためには、採用選考が一通り終わった後、必ず関係者で集まり、冷静にプロセスを分析する「振り返り」の時間を持つ文化を根付かせてください。

そして、常に選考評価をアップデートしていくために下のような本質的な問いを、チーム全員で投げかけ合いましょう。

| 問1:【成功分析】入社後、目覚ましい活躍をしている社員の評価シートは、どうだったか? |

我々が面接時に高く評価したポイントは、本当に彼・彼女の現在の活躍に繋がっているだろうか?

逆に、当時は見過ごしていたが、今思えば活躍の予兆だった「隠れた強み」はなかっただろうか?

成功要因を特定し、次回の評価基準に組み込めないか? |

| 問2:【失敗分析】残念ながらミスマッチで離職した社員の評価は、どうだったか? |

どこで我々の判断は曇ったのか?どの評価項目が機能しなかったのか?

これは個人の責任ではなく、我々の「仕組み」の問題として捉え、評価基準や選考プロセスに具体的にどのような修正を加えるべきか? |

| 問3:【機会損失分析】今回不採用にした候補者の中に、「今思えば惜しい人材」はいなかったか? |

なぜ彼・彼女を不採用にしたのか?

その判断基準は、本当に会社の未来にとって必要不可欠なものだったのだろうか?

我々の固定観念が、新たな可能性の芽を摘んでしまってはいないだろうか? |

| 問4:【未来志向分析】3年後の事業戦略を考えると、我々の評価基準は陳腐化していないか? |

|

例えば、これからDXを推進するなら「デジタルへの感度」を、海外展開を目指すなら「異文化理解力」を、新たな評価項目として加えるべきではないか?

今の基準は「過去の成功」に縛られすぎていないか?

|

これらの問いと向き合うことは、時に痛みを伴います。

しかし、この地道で知的な振り返りのサイクルこそが、貴社の採用力を競合が真似できないレベルにまで高め、持続的な成長のエンジンとなるのです。

公正な採用活動は、最強のブランド戦略である

本記事では、評価基準の作成と改善に焦点を当てましたが、大前提として、採用活動においては法令を遵守し、応募者の人権を最大限に尊重する姿勢が不可欠です。

厚生労働省が示す「公正な採用選考の基本」にもあるように、本人の能力や適性とは無関係な事柄(本籍・出生地、家族構成、信条、支持政党など)を質問したり、それを理由に採否を判断したりすることは、あってはならない就職差別です。

選考の注意点を挙げると、下記のものがあります。

就職差別の禁止:採用選考においては、応募者の人種、民族、国籍、性別、年齢、宗教、信条、社会的身分、病歴、障害の有無などを理由とした差別は禁止されています。これらの情報は、応募者の能力や適性とは無関係であり、選考の判断材料とすることは許されません。企業は、応募者の個性や能力を尊重し、公平な機会を提供する必要があります。また、差別的な発言や行動は、企業イメージを損なうだけでなく、法的責任を問われる可能性もあります。

個人情報の保護:応募者の個人情報は、厳重に管理し、不正な利用や漏洩を防ぐための対策を講じる必要があります。応募者から取得した個人情報は、採用選考の目的以外には使用してはなりません。 また、応募者の同意なしに、第三者に個人情報を提供することも禁止されています。個人情報の収集、利用、保管、廃棄に関するルールを明確にし、従業員に周知徹底することが重要です。万が一、個人情報の漏洩が発生した場合は、速やかに対応し、被害の拡大を防ぐ必要があります。

客観性の確保:採用選考においては、評価者の主観や先入観を排除し、客観的な評価を行うことが重要です。評価基準を明確化し、複数人で評価を行うことで、客観性を高めることができます。 また、過去のデータや事例を参考に、評価の妥当性を検証することも有効です。評価者は、常に公平な視点を持ち、偏った判断をしないように心がける必要があります。

客観的で公正な評価基準を持つことは、こうした問題を未然に防ぎ、企業の社会的責任を果たす上で極めて重要です。

そして、応募者一人ひとりに誠実に向き合うその姿勢は、必ずや「あの会社は信頼できる」という評判となって広まり、企業のブランドイメージを向上させ、結果として優秀な人材を惹きつける力となるでしょう。

まとめ:評価基準は、会社の未来を描く「羅針盤」である

選考評価の基準を作ることは、単なる採用業務の効率化や標準化ではありません。

それは、「私たちの会社は、どのような価値観を大切にし、どのような才能を持つ仲間と共に、どこへ向かいたいのか」という、会社の未来像そのものを、具体的で実行可能な言葉に落とし込む、極めて創造的な経営活動です。

そして、その羅針盤は、一度作ったら終わりではありません。

会社の成長という航海の中で、常に新しい海図や天候に合わせて調整し続けるものなのです。

中小企業だからこそ、この改善のサイクルを素早く、柔軟に回すことができます。

それが、大企業にはない圧倒的な強みとなります。

もし採用に関して、「何から手をつければいいかわからない」と感じられていたなら、まずは一つ、小さなアクションから始めてみませんか?

「今、自社で最も活躍している社員は誰か?そして、その人がなぜ活躍できているのか、具体的な行動を3つ書き出してみる」その3つの行動こそが、貴社の未来を創る、評価基準の第一歩です。

感覚頼りの採用から一歩踏み出し、データと対話に基づいた戦略的な採用へ。

その先にこそ、貴社の未来を力強く牽引してくれる、最高の仲間との出会いが待っているはずです。