採用面接は、企業にとって最適な人材を見極めるための重要なプロセスです。

しかし、面接官も人間です。集中していても、ふとした瞬間に応募者の発言を聞き逃したり質問をし忘れてしまうことがあります。

聞き逃しは、応募者の評価に影響を与えるだけでなく、企業全体の印象を損なう可能性もあります。

そこで今回は、採用面接における「聞き逃し」に焦点を当て、その原因から予防策、聞き逃しがちな項目、そして聞き逃した場合の対処法まで、採用担当者必見の情報をお届けします。

聞き逃しの原因

採用面接における聞き逃しは、様々な要因によって起こります。

聞き逃しの原因は以下のようなもの。

原因について把握をすることで、注意をすることができます。

無計画で面接に臨んでしまう

面接の時間は30分~90分と会社によって様々ですが、時間は限られています。

無計画で面接に臨んでしまうと、聞かなければいけなかったことが聞けず、結果的になんとなくの印象で判断することになってしまいます。

また、時間配分を誤って魅了付けができなくなったり、応募者の不安・懸念の解消に充てる時間が短くなったりと、面接自体をコントロールできなくなる恐れがあります。

さらに、応募書類を事前に読んでおけば面接時に質問しなくてもよいような確認事項に時間を使ってしまうことにもつながりかねません。

応募者側からすると、「自分に興味はないのかな」と選考のモチベーションを下がる要因にもなってしまいます。

面接のシミュレーションができていない

面接の流れ、チェック項目を面接官が把握していないと、面接中にはなんとか場を保とうとして、次の質問、トークの内容に集中してしまいます。

応募者が話している際に、面接官の頭の中が「次は何を聞こう?」でいっぱいになってしまうと、話は入ってこないもの。

応募者側からすると”話しにくい”場になってしまうので、面接官が聞き出したかったことが聞けなくなる可能性が高まります。

MECE(ミーシー)が意識できていない

MECE(ミーシー)は「Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive」の略。

日本語では「モレなく、ダブりなく」という意味。

必要な要素を網羅しており、かつ重複がないようにする考え方です。

面接では、意識していないとモレやダブりが生まれやすいもの。

チェック項目に関する質問を”ダブって”してしまう。

例:ストレス耐性を知りたい(チェック項目)際に、応募者の学生時代、前職のチーム、普段の生活の各エピソードでそれぞれストレス耐性を聞き出そうとしてしまう。

チェック項目に関する質問が”モレ”てしまう。

例:応募者の行動の源泉(チェック項目)を知るためにエピソードを深堀る際、エピソードのPDCAを確認します。

PDCAはPlan「計画、きっかけ」、Do「行動」、Check「振り返り、結果」、Action「改善、学び」。

この際、行動の源泉であればPlan「計画、きっかけ」を聞き出さなければいけませんが、Do「行動」、Check「振り返り、結果」、Action「改善、学び」のみを確認して満足してしまう。

メモを忘れてしまう

メモのし忘れで、あとで忘れてしまった際に思い出せないというケース。

面接中ずっとメモをとるために視線を落としていては応募者が話しにくいですが、適度なメモはOK。

振り返って評価をする際に、記憶のみを頼りにすると曖昧になってしまいます。

また、メモをとらない場合は忘れないように記憶しておこうと考えますので、応募者が話した終えた内容を気にしすぎてしまう傾向にあります。

応募者が次の話をしはじめても、面接官は前の話で頭がいっぱい...ということも。

結果的に聞き逃しが発生しやすい状況になってしまうのです。

聞き逃しがちな項目

面接では、特に以下の項目を聞き逃しやすい傾向があります。

後ほど解説する選考評価シートのマスト質問に入れておく、メモしておくなど、忘れないように注意しましょう。

具体的なエピソード

応募者の過去の経験や実績について、具体的なエピソードを聞き出すことが重要ですが、前述した通り下のエピソードの構成要素のうちどれかを聞き漏らす場合があります。

自社の選考用に必ず聞いておくべき要素は、忘れないようにしましょう。

・きっかけ(Plan):行動のきっかけ、目的はどのようなものであったのか。

・行動(Do):状況に対して、応募者が具体的にどのような行動を取ったのか。

・結果(Check):その行動によって、どのような結果が得られたのか。

・学び(Action):その経験から、応募者はどのような学びを得たのか。

具体的なエピソードを聞くことで、応募者の能力や行動特性をより深く理解することができます。

応募者の強みや弱み

応募者の強みや弱みを把握することは、自社とのマッチングを判断する上で不可欠です。

・強み:応募者が仕事で発揮できる強みは何か。具体的なエピソードを交えて説明してもらう。

・弱み:応募者が自覚している弱みは何か。どのように克服しようとしているのか。

強みや弱みは、応募者自身の言葉で語ってもらうことが重要です。

転職理由や志望動機

応募者の転職理由や志望動機は、入社意欲やキャリアプランを理解するために重要な情報です。

・転職理由: なぜ転職をしようと思ったのか。前職でどのような課題を感じていたのか。

・志望動機:なぜ自社を志望したのか。自社でどのようなことを実現したいのか。

転職理由や志望動機は、応募者の価値観やキャリアプランを知る上で重要な手がかりとなります。

キャリアビジョン

応募者の将来的なキャリアビジョンは、長期的な活躍を期待する上で確認しておきたい項目です。

・短期的な目標:入社後、どのような目標を達成したいのか。

・長期的な目標:将来的に、どのようなキャリアを築きたいのか。

キャリアビジョンを聞くことで、応募者の成長意欲や将来性を評価することができます。

聞き逃しの予防策

ここまで、聞き逃しの原因と聞き逃しがちな項目を確認しました。

この聞き逃しを防ぐためには、事前の準備と面接中の工夫が重要です。

面接準備

面接前にあらかじめ準備、整理しておくことで聞き逃しを防ぎます。

・応募者情報の確認:応募者の履歴書や職務経歴書を事前にしっかりと確認し、質問内容を明確にしておきます。

職務経歴書に記載されているプロジェクトや実績について、具体的な内容を質問できるように準備します。

また、事前に応募者のスキルや経験と、募集要項との整合性を確認しておきます。

その上で、自社の面接のおおまか流れを頭に入れておきましょう。

流れを理解していれば、慌てることや質問漏れを防げます。

企業ごとに異なりますが、一般的な面接の流れとチェック項目はたとえば以下のもの。

| 面接の流れ |

チェック項目 |

|

自己紹介

|

人間性、印象 |

| 経歴、経験、実績 |

スキル、キャリア、強みや弱み |

| 将来像、志望動機 |

活躍人材の見極め |

| 不安・懸念点の解消 |

志向性、グリップ |

また、面接の目的や評価項目を共有し、面接官全員が同じ認識を持つようにしておくとよいでしょう。

どのような人材を求めているのか、どのような点を重点的に評価するのかを事前に共有しておく「選考評価シート」の活用をおすすめしています。

「選考評価シート」に沿って質問やチェックを行うことで、面接を”モレなくダブりなく”進めることができます。

社内の評価基準が統一されるので、評価の偏りを防ぐことにも繋がります。

面接中

面接中に意識することで、聞き逃しを防ぐ方法は多くあります。

・積極的な傾聴:応募者の話を注意深く聞き、相槌や頷きなどで反応を示すようにします。

目を見て話し、適度に質問を挟み、応募者の話を促すことで、十分な情報を引き出せるようにしましょう。

・メモの活用:重要なポイントはメモを取りながら聞く。

特に、具体的なエピソードや数字などは、メモを取っておくと後で振り返りやすくなります。

ただし、メモに集中しすぎないように注意しましょう。応募者の話しやすさを意識した面接にしましょう。

メモは後ほど説明する「評価シート」にとることをおすすめしています。

・要約と確認:質問する前に、応募者の回答を要約して確認する。

「〇〇ということですね」と、応募者の回答を自分の言葉で言い換えて確認することで、理解の齟齬を防ぐことができます。

・質問をする:知らない専門用語が出てきた場合は、内容の理解が進まず結果的に重要な要素を聞き逃してしまうことになりかねません。分からないことをそのままにせず、積極的に質問することで、会話は弾みますし、理解を深めることができます。

聞き逃した場合の対処法

万が一、応募者の話を聞き逃してしまった場合は、正直に「申し訳ありませんが、〇〇の部分をもう一度お聞かせいただけますか?」と丁寧に伝えましょう。

聞き逃したことを曖昧にせず、正直に伝えることで、応募者からの信頼を得ることができます。

「〇〇についてお話されていた部分ですが…」のように、聞き逃した箇所を具体的に伝えることで、応募者が回答しやすくなります。

また、「申し訳ありません」「失礼いたしました」など、謝罪の言葉を添えることで、誠意が伝わります。

この際気を付けたいのは、聞き返す回数を最小限にすること。

何度も聞き返すと、応募者に不快感を与えてしまう可能性があります。聞き返す回数は最小限に留めましょう。

面接後に「聞き逃した!」と気付いた場合、どうしても確認したい内容であれば、メールや電話で聞くことも一つの方法。

この場合も応募者に理由を説明した上で、丁寧に聞くようにしましょう。

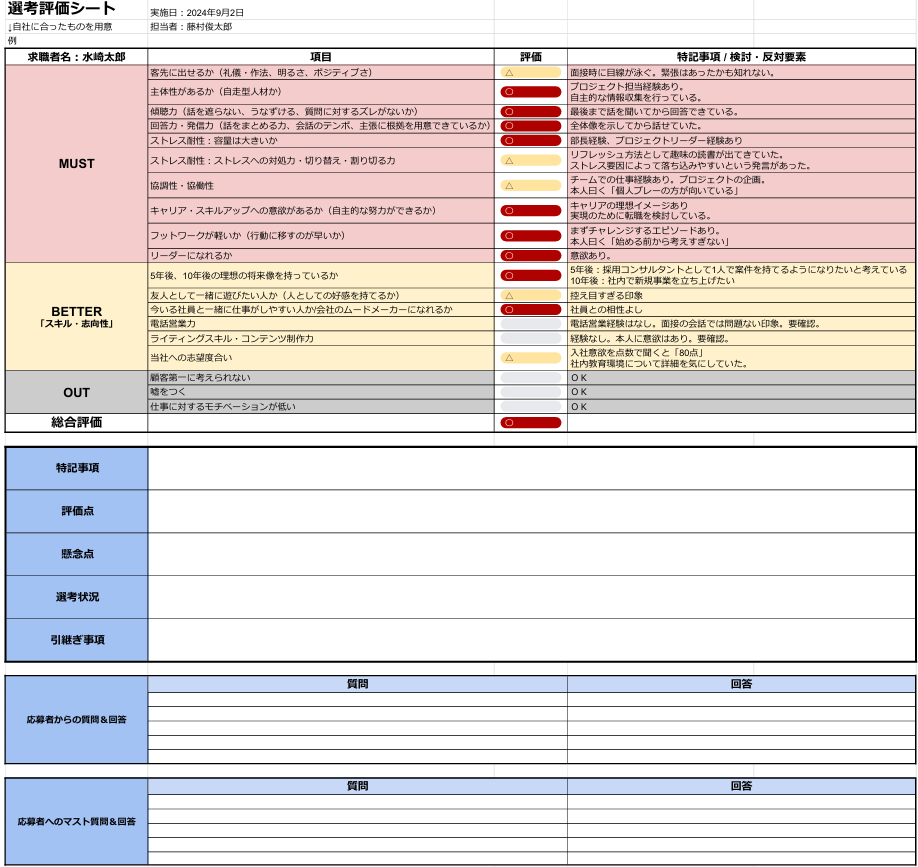

選考評価シートの活用

聞き逃しの予防策として出てきた選考評価シート。

評価シートは、聞き逃しを防ぐだけでなく、評価の偏りをなくすためにも有効です。

評価項目を事前に設定し、各項目に対する評価基準を明確にしておくことができるのです。

企業の求める人物像に基づいて、評価項目を設定し、各項目をどのように評価するか、具体的な基準を設けます。

面接中に評価シートにメモを取りながら進めることができるので、チェック項目のモレをなくすことが可能です。

面接後は、評価シートに基づいて総合的な評価を行えます。

面接の全体的な印象や、各項目の評価を総合的に判断したり、他の面接官の評価と比較検討する際に活用できます。

それではさっそく、選考評価シートについて詳しく確認しましょう。

選考評価シートの全体像

選考評価シートとは、下のようなものです。

構成要素は下記の通り。

自社に合わせて項目や内容をカスタマイズして使用してください。

・実施日、担当者名、応募者名

・評価項目(MUST、BETTER、OUT)

・特記事項、評価点、懸念点、選考状況、引継ぎ事項

・応募者からの質問&回答

・応募者へのマスト質問&回答(必ずしておきたい質問をあらかじめ記入することで聞き逃しを防ぎます。)

選考評価シートの作り方

選考評価シートはどうやって作れば良いのか?

作成方法は以下の通りです。

1.採用人物像を設定する

この選考評価シート作成に際しては求める人物像をあらかじめ設定し、それを基に項目と質問を用意すると整理しやすいです。

採用人物像を設定するには、

・期待する役割(採用した人材にやってもらう仕事)

・期待する成果(採用した人材に創り出してもらいたい成果)

・成果に対する壁(その成果を出すために困難なことや難しいこと)

・活躍する人のイメージ(成果を出せる人材の特徴とは)

・ターゲット層のイメージ(どこにいて、どんなことを考え、何をしている人か)

を洗い出すと言葉にしやすいです。

さらに詳しい求める人物像の作成については下の記事で解説しています。

2.評価項目の設定

求める人物像を明確化したら、それに沿って評価項目を設定します。

評価項目は大きく「MUST」「BETTER」「OUT」の3つに分けられます。

MUST(必須) 項目は企業が求める人物像を具現化する上で非常に重要な要素です。

従来の採用では、「経歴」 や 「スキル」 といった表面的な肩書きに注目しがちでした。

しかし、このような評価基準では、入社後のミスマッチが起こりやすく、期待した活躍に繋がらないケースも少なくありません。

そこで、注目されているのが 「人間力」 という概念です。

スキルや経験は入社後の教育や実践を通して育成できますが、人間力は長年の生活や経験を通して培われたものであり、容易には変えられません。

なぜ「人間力」が重要なのか?

人間力は、「社会を構成し運営するとともに、自立した一人の人間として力強く生きていくための総合的な力」 を意味します。

企業にとって、人間力のある人材は以下のような点で期待できます。

|

「人間力」のある人材は...?

高い成長力: 新しい知識やスキルを積極的に吸収し、自己成長を続けられる。

問題解決能力: 困難な状況にも冷静に対応し、解決策を見出すことができる。

コミュニケーション能力: 周囲と円滑なコミュニケーションを図り、協調性を生み出す。

責任感: 自分の仕事に責任を持ち、最後までやり遂げる。

倫理観: 社会規範や倫理観を遵守し、誠実な行動をとる。

|

では、具体的にどのような要素が人間力を構成するのでしょうか?

以下に、評価項目例を挙げます。

|

「人間力」の構成要素とは...?

一例↓

① 思考力

論理的思考力:物事を論理的に捉え、筋道を立てて考える力

批判的思考力:既存の考え方や情報に疑問を持ち、多角的に検証する力

創造力:新しい発想やアイデアを生み出す力

問題解決能力:課題を分析し、解決策を見出す力

②対人関係力

コミュニケーション能力:相手の話を理解し、自分の考えを的確に伝える力

傾聴力:相手の話に耳を傾け、共感する力

協調性:周囲と協力し、チームワークを重視する力

リーダーシップ:チームをまとめ、目標達成に向けて牽引する力

共感力:相手の気持ちに寄り添い、理解する力

③自己管理力

自律性:指示されなくても、自ら考え行動する力

責任感:自分の仕事に責任を持ち、最後までやり遂げる力

計画性:目標を立て、計画的に行動する力

ストレス耐性:困難な状況にも冷静に対応する力

向上心:常に自己成長を目指し、努力する力

④価値観・倫理観

誠実さ:嘘やごまかしをせず、正直に行動する

倫理観:社会規範や倫理観を遵守する

責任感:自分の行動の結果に責任を持つ

貢献意欲:社会や組織に貢献したいという気持ち

多様性理解:異なる価値観や文化を尊重する

|

採用面接における評価項目は、MUST(必須)要素に加え、BETTER(あれば良いね!)要素を設定することで、より自社にマッチした人材を見つけることができます。

BETTER要素とは、社内で特に活躍している社員が共通して持っている要素や、スキル・経験 のことです。

BETTER要素を設定するメリットは下の通り。

・良い採用の再現性:活躍人材の採用基準を明確化することで、面接官ごとの評価のばらつきを減らし、再現性のある採用が可能になります。

・ミスマッチの軽減:入社後の活躍を予測できるため、採用ミスマッチを軽減することができます。

・採用効率の向上:評価基準が明確になることで、面接時間の短縮や効率的な選考に繋がります。

|

BETTER要素設定のポイント!

活躍している社員の分析:実際に活躍している社員の共通点(スキル、経験、性格特性など)を分析します。

評価項目の具体化:分析結果に基づき、具体的な評価項目を設定します。

面接官との共有:評価項目を面接官間で共有し、認識を統一します。

|

BETTER要素の具体例には、以下のものがあります↓

・特定のスキル:〇〇に関する知識や経験

・経験:〇〇業界での経験、〇〇のプロジェクト経験

・性格特性:積極性、チャレンジ精神、リーダーシップ

・実績:〇〇で〇〇の成果を上げた経験

OUT(採用見送り)要素 を設定することは、自社に合わない応募者を早期に見抜き、採用ミスマッチを防ぐために重要です。

OUT要素とは、「これがあれば、採用を見送る」 という基準のことです。

OUT要素を設けることで、採用コストの削減を図ることができます。

採用活動には、募集広告費、面接官の人件費、採用後の研修費用など、多大なコストがかかります。

ミスマッチを防ぐことで、これらのコストを削減できます。

また、求職者への配慮にもなります。

求職者にとっても、入社後にミスマッチを感じて早期に退職することは、時間と労力の無駄になってしまいますので、未然に防ぐことができます。

さらに企業成長を阻害する要因をなくすことにも繋がると言えます。

企業理念や社風に合わない人材を採用してしまうと、組織全体の士気や生産性に悪影響を及ぼす可能性がありますので、OUTの要素で判断をすることができれば企業側のマイナスを抑えられます。

OUT要素は以下の方法で設定すると良いでしょう。

|

OUT要素の設定方法は...?

・過去の退職者の分析:早期退職者や、社風に馴染めなかった社員の特徴を分析します。

・行動特性の分析:遅刻癖、責任感の欠如、協調性のなさなど、問題行動を起こしやすい人の特徴を分析します。

・価値観の分析:企業理念やビジョンと相容れない価値観を持つ人の特徴を分析します。

|

OUT要素の具体例には以下のものが挙げられます。

・協調性がない:チームワークを重視する職場で、協調性がない人は、周囲との摩擦を生み、組織全体の士気を低下させる可能性があります。

責任感がない:自分の仕事に責任を持たず、ミスを繰り返す人は、周囲の負担を増やし、業務効率を低下させる可能性があります。

遅刻が多い:遅刻が多い人は、時間に対する意識が低く、周囲に迷惑をかける可能性があります。

嘘をつく:誠実さに欠ける人は、社内外の信頼関係を損なう可能性があります。

3.評価項目に合わせた面接の質問集を作成する

評価項目について、正確に判断するために使用する面接時の質問をリストアップします。

面接で使える質問集については下の記事で詳しく説明しています。是非ご確認ください。

4.評価基準を決める

評価項目に対してのジャッジの基準を設定します。

例では〇△×の3種類としていますが、自社面接の方針や方法によって5段階にする、定量的/定性的に判断するなど様々です。

面接の試行回数が増え、面接結果とその後の社内での仕事の成果との関連性が分かれば、評価基準をブラッシュアップしていくことができます。

まとめ

聞き逃しは、採用面接において誰にでも起こりうるものです。

しかし、事前の準備や面接中の工夫、そして聞き逃した場合の適切な対処法を知っておくことで、聞き逃しを最小限に抑え、より質の高い面接を実現することができます。

この記事が、採用面接における聞き逃し対策の一助となれば幸いです。